杜甫是人民的“嘴替”吗?

Author: 正牌可二

| Origin link:

wechat link

有人说自己不喜欢杜甫,说他境界和文采不行,很多人开怼,其中点赞最多的是下面这种反对意见——

杜甫是世人的嘴替、文学的嘴替、时代的嘴替,这样的人不行,谁行?

会关心杜甫的网友嘛,肯定都接受过九年义务教育,我都能猜到点赞者激动的心情——这道题我会,我会!

课本上说了, 杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

现实主义,就是关怀“世人”;

“诗圣”,就是文学成就;

“诗史”,就是反映了时代面貌。

把年少无知时被灌输的标准答案刻在骨子里,然后一辈子在这上面打转转,是人们常见的认知特点。因为想有个新鲜意见是很累的,还容易冒犯其他多数,费力不讨好。

我觉得,对于普通人来说,有比九年义务教育更重要,也更好懂的东西,值得聊上几句。

大学时,有个学理的女生来我们学校找我玩,学校满园桂花,她激动得语无伦次:“好闻,好闻,就那种味道……好闻,香……吸不够……舒服……肚子里都香……”,我说:“宝贝儿,这叫沁人心脾吧。”她蹦起来捶我:“是是是,你真是太懂了,我想要你那张嘴!”

说出别人的心里话,让别人舒坦,就是现在网友口中的“嘴替”。

可惜,我嘴不笨,脑子笨,这姑娘要我的嘴,以为只是一个修辞,也没想起来凑过去把嘴给她。

所以,到末了,我也只是一个嘴替。

换到今天,我会凑过嘴去,也不会说“沁人心脾”这么文绉绉的词,而会说“香到心缝里去了,像我闻你一样”。

文学这种事,我是不懂的,主要聊聊杜甫算不算是一个很好的世人的嘴替。

“世人”这个词也太文气了,熟悉的读者都知道,我喜欢“普通人”这个说法,换作大家耳熟的“人民”也行。如果是这样,那么,在我看来,杜甫不是一个好的人民的嘴替。

我爷爷生前是个“牛牙人”——老话中“车船店脚牙”中的“牙”。就是牛买卖的中间人,帮卖家要价,帮买家验货。以前的牛是很少杀来吃的,要耕田。爷爷看一看,摸一摸,就知道这牛的年龄、粗重、牙口(胃口)、耐力、脾性如何,并估出合适的市场价。然后邀拢两家,说清楚行情和牛品,最后,两头谈妥,他抽点佣。十里八乡买牛的,卖牛的,都拿他当嘴替。

他做了几十年村支书,还是本姓的族长。家族里,村子里有什么红白喜事,常常请他来主持,排座席、搞流程、说场面话都是他。乡里乡亲有点小矛盾,也常常请他去评理,他去了,一袋烟一盏茶功夫,是非公断,少有人不服。这更是恰如其分的人民的好嘴替。

舅舅倒是不善言辞,但是有担当,敢出头。村子外头征地开工业园,出现了地下水污染,村里向上面反映过,处理结果村民不满意。几个小队长有点畏手畏脚,不知怎么办,我舅舅拉着他们找上我,查资料,写情况报告,找水质监测机构。我做完后跟老舅说,你可小心点,别太出头,别让舅妈和表弟担心。

他们的文化程度都很有限,我舅舅读到初二,已经是这三人中的高学历人士了,但这并不妨碍他们是人民的好嘴替。

上过中学的人,都会赞他很多诗句通俗易懂,又很有表现力。

比如这句:“

烽火连三月,家书抵万金

”。说是道出了战火中人民急切而又担忧的心情。

但是,杜甫那个年代,人民并没有接受九年义务教育,没几个人识字啊,杜甫这句诗替了个寂寞。

这句诗的情境中,真正的嘴替是帮人写家书、念家书的无名先生。

此外,杜甫一辈子,几乎没有像我上面提到的几位人民嘴替那样,好好过过日子。

他一辈子几乎都在求官和向朋友乞讨的流离浪荡中度过,当然很难真正长时间了解具体而真实的人民。

不了解客户的具体需求,能替条毛?还主要写客户看不懂,又用不上的诗,这又算哪门子嘴替?

其实,766-768年,杜甫是安顿下来了的,代管了公田一百顷,自己又租了一些田,买了四十亩果园,雇了工人,自己全家也参加了一些劳作。这两年生活倒是安稳,他写了很多诗,占现存作品的三成。

可是,恰恰是这两年,那些哭天喊地,像是为自己哭穷,又像是为苍生说话的诗(比如《茅屋为秋风所破歌》)少之又少。

两年后,他又主动丢掉朋友给的这份好营生,开始流离浪荡,最后穷困而死。

有史料记载,说是临终前,他已经饿了好几天,最后找到接济的朋友,大快朵颐,吃了不少酒和牛肉,撑死了。享年59岁。

这不是说他被贬过官,而是说,他身为官宦之后(宰相杜审言之孙),虽然一辈子科举考不上,求官也不顺利,到处寄人篱下,但却自视甚高,心心念念“

致君尧舜上,再使风俗淳

”,一辈子奢望着上劝君道,下理民风。

这样的人,怎么可能成为人民的嘴替,替人民说出人民想说的心里话呢?

他关心老百姓一天的开销,一年的收支吗?他知道老百姓日常生活中真正需要的帮助是什么吗?他知道或者能够理解/认同老百姓对大小官员的态度吗?

他不知道,他不了解,他只是一个试图领导和教导人民,而一直未遂的知识分子。

他自己的小儿子饿死了,大儿子又饿又气,他都不忘写诗记录大儿子不懂礼仪——

这不就是杜甫毕生“再使风俗淳”的可恶使命感的生动写照吗?

但是,江山不幸诗人幸。一方面,杜甫每每瞧不上上面赏他的小官,干不了几天就挂冠而去;另一方面,他也遭遇了战乱——安史之乱。

所以,无权无势没钱又想捞官的他,主动或被动地穷游了不少地方。

杜甫是见识过很多地方的普通人的命运和生活实景的落魄知识分子,这种人在人口流动不易的农业社会并不多见。偏偏他又有一个执着的爱好——写诗,而且爱写叙事诗。

(插一句,写诗,是唐朝知识分子的要官捷径之一,杜哥在这方面真是下足了功夫啊。)

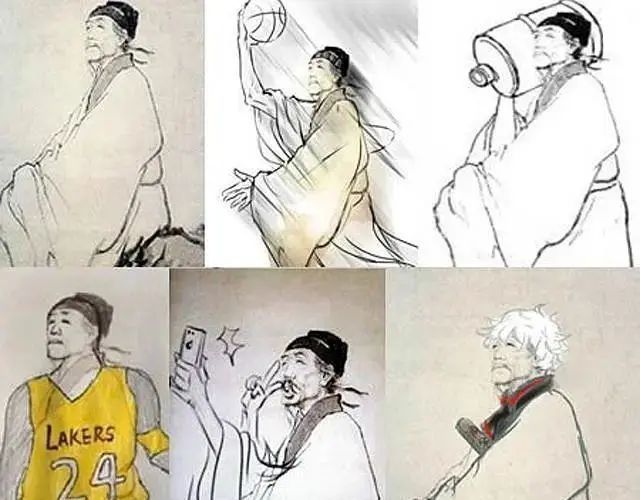

所以,杜甫虽然不是严格意义上的嘴替,但却成了向上层识文断字者——主要是当权和尚未当权的知识分子——描绘人间实景的人,是权力精英和知识精英旗下的客户——被统治者——的画像师。

什么三吏三别、兵车行……这些我就不一一列举了。这些题大家都会。

这种客户画像,对人民有好处吗?有。在一定程度上,能够提醒心软的统治者对待人民的时候适度克制一点。

如果从这个角度看,说杜甫是人民的嘴替,倒也成立。也仅此而已。

与我们想象的那种为人民服务,替人民办实事,为人民争取权利,以及说出人民心里真正想说的话的“嘴替”,完全不是一回事。

王小波说,文学家不需要自己痛苦,他只需要把别人的痛苦拿来做素材。

而杜甫不但自己太作,作出了许多痛苦,还见识过很多人的痛苦。两样齐备,难怪写诗成就这么高。

王小波还让一个词流传很广,那就是“沉默的大多数”。也许他写下这个词的时候,还稍微有一点点知识分子的俯视感,但这个词本身确实勾勒了多数普通人的一个特性。

那就是,他们没那么多哀哀戚戚的废话,遭遇巨大的痛苦,没那么多哭哭啼啼,对识字者、肉食者的话听不懂,也没那么感兴趣。后者对他们的话,也没那么感兴趣。

在那些明显是来自民间的,连作者名字都没有留下的片言只语中,我们能看到一点沉默的大多数的心里话和说话的风格。

日出而作。

日入而息。

凿井而饮。

耕田而食。

帝力于我何有哉。

再比如,《诗经》中明显来自于民间的那些无名氏诗,要么直白而有情趣,要么刚健而有生气。

像我老家的老表,无论面对白匪还是严酷的税吏,从来没有那么多废话,干不过就默默地猫着,太过分了,就吼着山歌杠枪跟他们干,没有枪,就用锄头挖个坑,把他们埋了。

这才是人民,和人民的心声。识文断字的人,没几个敢去做和能做好他们的嘴替。

而等后者身体和思想上的乳毛褪去以后,这种嘴替,他们也未必能做好。

文/可二

2022/10/15