作 者:即明一灯

来 源:即明一灯

(ID:JiMingYiDeng)

前文推荐:

·

你被“贸易战”骗了多久?

·

中国的房子,还值不值得投资?

一种自欺欺人的巫术

一种自欺欺人的巫术

在那些濒临破产的国家,在那些政治骗子当道的土地上,总会周期性地流行一种自欺欺人的巫术。

这个巫术,就是所谓的“货币改革”。

最常见的表现形式,就是大笔一挥,在钞票上抹掉几个零。

一万块变成一块,一百万变成一百。

仿佛只要改动一下印刷机上的模板,国家就能一夜之间凤凰涅槃,经济就能奇迹般地重获新生。

这是一种彻头彻尾的、侮辱智商的幻想。

它把国家经济的沉疴绝症,当成了一个小小的会计失误,妄图用涂改液来修正资产负债表上的巨额亏空。

这种行为,本质上和给一具尸体涂上口红,然后宣称它已经复活了,没有任何区别。

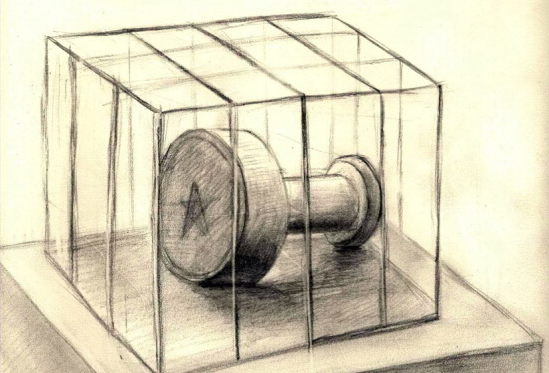

思想钢印

思想钢印

要理解货币的本质,要看穿所有这些眼花缭乱的金融骗局,我们必须在脑海里砸下一个坚不可摧的思想钢印:

货币的本质不是一串数字,而是一份关于购买力的诚实契约。

任何通过通货膨胀撕毁这份契约的政府,都休想用更换纸张和墨水的把戏来重建信任。

什么叫货币?

货币不是政府的恩赐,也不是一张印着漂亮图案的纸。

它是市场自发选择出来的最易于交换的商品。

它之所以是货币,是因为人们相信,今天我用它换取我的劳动成果,明天我还能用它换取别人同等的劳动成果。

这份“相信”,就是货币的灵魂。

而政府发行的法定货币,本质上是对这份相信的劫持和背书。

政府在说:“你们相信我,我保证这张纸的购买力是稳定的。”

但历史反复证明,政府是世界上最不可靠的契约签订者。

当政府的开支欲望超过了其税收能力时——而这几乎是所有政府的常态——它就会控制不住地去操纵那台由它垄断的印钞机。

每一次开动印钞机,都是在向货币中兑水,都是在单方面撕毁它与民众之间那份关于购买力的契约。

这就是通货膨胀。

通货膨胀不是物价上涨,物价上涨只是症状。

通货膨胀的本质,是政府对民众储蓄的系统性、隐蔽性盗窃。

当这种盗窃行为持续到一定程度,民众对这张纸的信任就会彻底崩塌。

他们会像躲避瘟疫一样抛弃它,货币就会沦为废纸。

这时候,政治骗子们就会粉墨登场,开始他们的“抹零”魔术。

他们想告诉你:看,过去的都过去了,我们现在换一套新纸,一切重新开始。

这可能成功吗?

当然不可能。

因为你没有改变那个最根本的问题:那个肆无忌惮、随时准备撕毁契约的政府,依然存在。

历史的轮回

历史的轮回

一部两千多年的人类货币史,就是一部政府反复背信弃义、“抹零”骗局反复上演又反复失败的历史。

我们先看两个古代的故事。

在罗马帝国初期,有一种银币叫“第纳里乌斯”,它的含银量高达95%以上,币值坚挺,是地中海世界的硬通货。

它之所以值得信任,不是因为上面刻着哪个皇帝的头像,而是因为它本身就是实实在在的贵金属。

它的价值,内在于它的物理属性,而非政府的法令。

但从尼禄皇帝开始,罗马的统治者们发现了一个“秘密”:他们可以在铸币时,偷偷地往里面掺杂一些铜、锡等廉价金属。

名义上,这还是一枚第纳里乌斯。

但实质上,它的贵金属含量已经下降了。

皇帝们用这种方法,可以用同样数量的白银,铸造出更多的“钱”,用来支付军饷、大兴土木、收买人心。

这是一个无法回头的堕落之路。

每一个继任的皇帝,都将这个骗局玩得更加变本加厉。

到了公元三世纪中叶,所谓的“第纳里乌斯”银币,其含银量已经不足5%,有些甚至只是表面镀了一层银的铜疙瘩。

结果是什么?

结果是罗马人民用自己的脚投了票。

他们不是傻瓜。

他们开始囤积那些早期铸造的、含银量高的“良币”,而把那些劣质的“劣币”尽快花出去。

这就是“格雷欣法则”的经典演绎。

很快,市场上流通的,就只剩下那些几乎一文不值的金属片。

人们开始拒绝接受官方货币,重新回到了以物易物的原始状态。

整个帝国的商业网络,因为货币信用的崩溃而陷入瘫痪。

面对这场由政府亲手制造的灾难,戴克里先皇帝在公元3世纪末,也搞了一场轰轰烈烈的“货币改革”。

他发行了新的货币,试图稳定币值。

但与此同时,他做了什么?

他颁布了《最高限价敕令》,用死刑来威胁那些敢于涨价的商人。

看清楚这个组合拳了吗?

一方面,他承认旧的货币契约已经作废;

另一方面,他又试图用最野蛮的暴力,来强迫人民接受一份新的、同样毫无保障的契约。

他没有去解决那个根本问题—— 政府无节制的开支和对货币的持续贬损 。

他只是换了一张新纸,然后用刀架在人民的脖子上说:“你必须相信它!”

这有用吗?

当然没用。

其结果是市场上的商品彻底消失,经济活动完全转入地下,罗马帝国的衰败被大大加速了。

罗马的故事告诉我们一个最古老的教训:当货币的内在价值(贵金属含量)被权力掏空时,任何名义上的改革和法令上的强制,都无法挽回它的死亡。

时间来到一千年后,这时的中国元朝是人类历史上第一个完全以纸币为基础货币的庞大帝国。

从忽必烈时代开始,元朝政府就强制推行一种名为“中统元宝交钞”的纸币,并禁止民间使用金银交易。

名义上,这是为了“便利商旅”。

但实质上,这是为了让政府完全垄断货币发行权,从而可以随心所欲地印钞,以满足其庞大的军事和行政开支。

起初,由于强大的政治和军事压力,交钞还能在境内流通。

但很快,从元世祖末年开始,政府就不断地通过滥发纸币来弥补财政亏空。

尤其是为了支付对日本、越南等地的征伐费用,印钞机几乎从未停歇。

结果是什么?

结果是灾难性的通货膨胀。

物价飞涨,纸币的购买力一落千丈。

到了元朝末年,交钞已经形同废纸,民间交易重新回到了以物易物的原始状态,或者是使用私铸的铜钱。

面对这场由政府亲手制造的灾难,元顺帝在至正十年(1350年),也搞了一场轰轰烈烈的“货币改革”。

他发行了一种新的纸币,叫“至正交钞”,并规定新钞一贯等于旧钞两贯。

看清楚这个操作了吗?

这本质上就是一次“二比一”的“抹零”。

但与此同时,他做了什么?

他没有削减政府开支,没有停止战争,反而更加疯狂地印制新钞。

这有用吗?

当然没用。

其结果是新旧纸币一起贬值,通货膨胀变得更加无法收拾。

货币信用的彻底崩溃,引发了全国性的经济混乱和社会动荡,最终点燃了元末农民起义的熊熊烈火,直接导致了元朝的覆灭。

元朝的故事重复验证了前面罗马的教训:当货币的信用被权力彻底掏空时,任何名义上的改革,都无法挽回它的死亡。

或许你会说,那是封建王朝的古老故事。

那么在现代,情况会不会有所不同?

那就让我们快进到20世纪,看看另一个惊心动魄的案例——1945至1949年的中国。

在经历了八年抗战和随之开启的内战,国民党政府的财政已经崩溃。

怎么办?

只有一个办法:开动印钞机。

于是,人类历史上最疯狂的恶性通货膨胀之一上演了。

法币的发行量进入了天文学的领域。

物价一日数涨,人们领到工资后,必须立刻冲向商店抢购任何实物。

上海的“米特勒”(以米为硬通货的交易者)应运而生。

到了1948年8月,国民党政府终于玩不下去了。

他们也搞了一场“货币改革”。

他们推出了一种新的货币,叫“金圆券”,兑换比率是惊人的三百万法币兑换一金圆券。

直接抹掉了六个零!

名义上,这是一次彻底的“清零”。

而且为了增加新货币的“信用”,政府强制民众上缴所有黄金、白银和外汇,来作为金圆券的“准备金”。

但实质上呢?

这不过是又一个骗局。

政府一边用新钞换走民众手中最后的硬通货,一边却继续疯狂印制金圆券来支付内战的庞大军费。

这场改革,非但没有稳住物价,反而让通货膨胀以更加惊人的速度爆发。

短短几个月内,金圆券的信用就彻底破产。

这场经济上的大溃败,彻底摧毁了国民党政权的统治基础,民心流失已经肉眼可见,这是其在大陆迅速失败的关键因素之一。

元朝和民国的教训比罗马帝国更深刻:在一个信用彻底破产的国家,即便你抹掉再多的零,即便你用暴力抢来再多的“准备金”,只要那个不受约束、随时可以印钞的权力怪兽还在,任何所谓的“稳定”都只是下一次崩溃前的短暂喘息。

以上两个,都是货币快速死亡的案例。

但这种病毒,还有一种更常见的、缓慢发作的形式。

让我们看看大英帝国和英镑的百年沉沦。

在19世纪,英镑是世界货币体系中无可争议的太阳。

它与黄金严格挂钩,代表着稳定、诚信和强大的工业实力。

持有英镑,就等于持有黄金。

全世界的贸易,都以英镑结算。

大英帝国的全球霸权,就建立在这块坚实的货币基石之上。

转折点,是第一次世界大战。

为了支付巨额的战争开销,英国政府暂停了英镑与黄金的兑换,实质上就是打开了印钞的阀门。

战争结束后,虽然英国试图恢复金本位,但那个战前的美好时代,已经一去不复返了。

国家的债务激增,福利开支不断扩大,“日不落帝国”的财政,开始变得捉襟见肘。

第二次世界大战,是压垮骆驼的最后一根稻草。

英国彻底打空了国库。

为了维持庞大的福利国家和国有化工业,战后的工党政府只能依赖英格兰银行不断地进行货币扩张。

英镑的购买力,开始了一场漫长而无可挽回的贬值。

在这个过程中,英国政府搞过“抹零”式的货币改革吗?

没有。

他们采取了一种更“文明”的方式,叫作“货币十进制改革”(1971年)。

他们废除了沿用几百年的“磅-先令-便士”旧体系,改为1英镑等于100新便士。

名义上,这是一次为了“方便计算”、“与国际接轨”的技术性改革。

但实质上,它起到了一个微妙的心理作用。

在换算的过程中,很多商品的价格被“四舍五入”地提高了,民众对物价的敏感度在混乱中被降低了。

这为后续更大规模的通货膨胀,铺平了道路。

从二战结束到80年代初,英镑的购买力缩水了90%以上。

昔日的世界霸主货币,沦为了一个需要国际货币基金组织救助的“欧洲病夫”。

英镑的故事,是一个更具警示意义的悲剧。

它告诉我们,货币信用的死亡,不一定都是国民党政府那种电闪雷鸣式的暴毙。

它更可能是一场慢性病,一场由战争、福利主义和持续的财政赤字所喂养的癌症。

政府不会一次性撕毁契约,而是像切香肠一样,一年一年地、一片一片地切掉你手中货币的价值。

而那些所谓的“技术性改革”,往往是这个慢性谋杀过程中的障眼法。

唯一的出路

唯一的出路

讲了这么多失败的案例,难道就没有成功的希望吗?

不。

成功的案例确实存在,但它成功的逻辑,与上面所有案例都截然相反。

它成功的关键,恰恰不在于“换钱”这个动作本身,而在于伴随“换钱”而发生的彻底的制度革命。

这个教科书级别的案例,就是1948年的西德经济奇迹。

二战后的德国,和魏玛时期一样,是一片废墟。

经济被盟军的管制和配给制度牢牢捆绑,官方货币“帝国马克”形同废纸,黑市和以物易物主导着一切。

香烟,成了当时德国真正的“硬通货”。

1948年6月20日,一个星期天,盟军和德国当局共同推行了一项货币改革。

发行新的“德国马克”,每个公民可以按1:1的比例兑换40帝国马克,其余的储蓄则以一个极低的比例进行兑换。

从数字上看,这同样是一次剧烈的“削零”,一次对旧储蓄的残酷剥夺。

如果故事到此为止,这不过是历史上无数骗局的又一次重演。

但真正的“奇迹”,发生在同一天晚上。

当时的西德经济部长,路德维希·艾哈德,一位坚定的自由市场经济学家,违抗盟军的命令,通过电台发表了一篇震惊全国的讲话。

他宣布:从第二天,也就是6月21日星期一开始,废除几乎所有的价格管制和配给制度!

这是一个石破天惊的决定。

艾哈德的同事,盟军的官员,几乎所有人都认为他疯了。

他们相信,在物资极度短缺的情况下,取消价格管制,必然会导致物价飞上天,引发社会暴动。

名义上,这只是一项经济法令。

但实质上,这是一场思想革命的宣言。

艾哈德在向全世界宣告: 我们不再相信由政府计划和管制来分配资源。

我们相信自由的价格,相信企业家的创造力,相信市场这只看不见的手。

新的德国马克,不再仅仅是一种新的纸币。

它成了一个新时代的象征,一个关于经济自由和私有产权的庄严承诺。

政府在说:“ 我们不再用印钞和管制来掠夺你们。你们去自由地生产、自由地交易吧。这张新马克,就是你们劳动成果的诚实记录。 ”

接下来发生的事情,已经成为了经济史上的传奇。

就在价格管制被废除的第二天,商店的橱窗里,一夜之间摆满了各种各样曾经消失的商品。

那些被囤积的物资,因为现在可以卖出一个真实的价格,而重新涌入市场。

德国人民被压抑已久的生产热情,被瞬间点燃。

工厂的烟囱重新冒出了浓烟,德国的经济,就像被解除了咒语一样,开始了长达几十年的腾飞。

西德的案例,才是货币改革的真正精髓。

让德国马克变得坚挺的,不是印刷它的那台机器,也不是它上面印的数字。

而是艾哈德那个勇敢的决定,是它背后所代表的一整套尊重市场、尊重私产的制度。

它重建的,不是一张货币,而是一份被政府彻底撕碎了的、关于自由和产权的社会契约。

结论

结论

现在,我们可以回头总结了。

从罗马的劣币,元朝的交钞,到民国的金圆券,再到英镑的缓慢腐烂, 所有失败的根源,都在于政府将货币视为自己予取予求的工具,不断地用通货膨胀来背叛人民的信任 。

而它们所谓的“改革”,都只是试图掩盖这种背叛的拙劣伎俩。

而西德的奇迹则雄辩地证明, 唯一真正的货币改革,是政府的“自我革命” 。

是它必须向人民承诺,并用制度来保障:我将管住自己那只伸向印钞机的手,我将把定价权还给市场,我将保护而不是侵犯你的私有财产。

只有在这样的制度基石之上,一张新的纸币,才有可能重新获得灵魂。

否则,它就永远只是一张纸。

所以,今天,当我们看到伊朗、委内瑞拉这些国家又在玩弄“抹零”的把戏时,我们根本不需要去分析它的技术细节。

我们只需要问一个问题:那个制造了灾难的权力怪兽,被关进笼子里了吗?

如果没有,那么一切都不过只是又一场轮回的开始。

而历史也早已写下了最终的判决书,只是他们假装看不见而已。

传播观念不易,望同道中人多多转发(不可见文章可添加二维码索要)