2024年的秋天,互联网的空气中弥漫着一丝诡异的火药味。

当大多数人还沉浸在对“预制菜”的集体焦虑中时,这场风暴的中心人物——罗永浩,却悄然将剧本推向了一个更加惊悚、更加戏剧性的方向。他不再仅仅是那个振臂高呼、要为民请命的行业“吹哨人”,而是开始在自己的直播间和社交媒体上,用一种含糊其辞又引人遐想的方式,暗示自己的人身安全正受到“巨大威胁”。

“如果我出事……”他不止一次地这样说。

这些话语,如同深夜旷野里的一声枪响,瞬间撕裂了公众的神经。一时间,阴谋论四起,猜测如病毒般蔓延。他究竟在怕什么?又是谁,能让这位在互联网世界里纵横捭阖、怼天怼地,连苹果公司都敢碰一碰的“第一代网红”,感到如此切实的恐惧?

罗永浩没有让子弹飞太久。他很快,或者说,是按部就班地,将一个具体的地名抛向了舆论的漩涡中心——内蒙古。

紧接着,一个尘封已久的名字被他从历史的故纸堆里翻了出来,并与之强行绑定——谭秦东。

至此,一出罗永浩自编自导自演的“自危”大戏正式拉开帷幕。他将自己塑造成一个孤胆英雄,一个因为触动了庞大利益集团而可能随时“被消失”的悲情角色。他试图让公众相信,他正在重演七年前那场轰动全国的“跨省抓捕”事件,而他,就是下一个谭秦东。

然而,这出看似悲壮的英雄史诗,在层层剥开其精心包裹的戏剧化外衣后,露出的内核却可能并非勇敢与正义,而是一场充斥着算计、恐惧与贪婪的阳谋,以及一个以牺牲万人为代价,豪赌自己商业前途的惊天赌局。

罗永浩,真的有危险吗?是的,他有。但威胁他的,恐怕根本不是什么来自内蒙古草原的“神秘力量”,而是他自己亲手点燃的那把火

一:声东击西——拙劣的模仿与对英雄的亵渎

2017年,麻醉学硕士谭秦东因在网上发帖称“鸿茅药酒是毒药”,被内蒙古凉城县警方跨越千里,从广州的家中抓走,并以“损害商品声誉罪”刑拘。此事经媒体曝光后,引发了全国范围内对“鸿茅药酒”背后政商关系的巨大质疑和对滥用公权力的强烈声讨。最终,在巨大的舆论压力下,谭秦东被无罪释放。

谭秦东,在那个时刻,成为了一个符号。他代表着一个普通公民,一个专业人士,在面对资本与权力结合的庞然大物时,以一己之力坚守专业良知和言论自由的勇气。他对抗的,是实实在在的、以“豹骨”为宣传噱头、收割老年人钱包的所谓“保健品”黑心企业。

现在,让我们把镜头拉回到罗永浩身上。他做了什么?他将自己与谭秦东并列,暗示他正在攻击的西贝餐饮,就是当代的“鸿茅药酒”,而西贝背后的内蒙古籍创始人贾国龙,就是那个能够动用“跨省力量”将他绳之以法的幕后黑手。

这套叙事,对于不了解内情的公众来说,极具煽动性和迷惑性。然而,只要稍加推敲,就会发现其中的逻辑漏洞大到可以跑进一头草原奔牛。

其一,张冠李戴的地理游戏。 这是一个最基础,也是最可笑的事实错误。西贝餐饮,全称“北京西贝餐饮管理有限公司”,其总部自始至终都在北京。创始人贾国龙先生,仅仅是籍贯在内蒙古。这就像罗永浩本人是吉林延边人,但无论是他的锤子手机,还是他现在的“交个朋友”直播公司,其运营主体和法律管辖都在北京。如果罗永浩在北京犯了事,难道要由吉林延边警方来处理吗?

一个企业的一切法律行为,都应由其总部所在地或经营行为发生地的司法机关管辖。贾国龙就算有天大的本事和怒火,想要对罗永浩采取法律行动,也只可能是在北京报案。罗永浩煞有其事地将矛头指向内蒙古,反复渲染“跨省”的恐怖氛围,除了利用公众对当年“鸿茅药酒”事件的记忆和对弓拳力的不信任,制造信息差来恐吓自己的粉丝外,还能有什么更合理的解释?这根本不是对未知的恐惧,而是一种对公众智商的精准计算和无情收割。

其二,时过境迁的“正义切割”。 最让人感到不齿的一点是,罗永浩强行“碰瓷”谭秦东,完全是一种投机主义的政治表演。

七年前,当谭秦东医生真正身陷囹圄,当整个社会都在为他奔走呼号的时候,请问,当时身为顶级意见领袖、手握巨大话语权的罗永浩先生,你在哪里?你可曾为谭医生说过一句公道话?可曾动用你的影响力,为那个真正需要帮助的孤胆英雄,贡献过一丝一毫的光和热?

没有。在那个最需要英雄的时刻,他选择了沉默。

七年后,当他因为自己的商业行为陷入一场自己挑起的争端,并可能因此面临某种不可知的后果时,他才突然“想起”了谭秦东。他把谭秦东的名字当作一面盾牌,一块挡箭牌,企图用英雄的光环来掩盖自己行为的卑劣,用历史的悲情来粉饰自己当下的贪婪。

这不仅是对谭秦东这位当事人的极大不尊重,更是对当年那场公共事件中所有付出努力的媒体人、法律人和普通网民的集体亵渎。他试图窃取一份不属于他的荣誉,消费一场他从未参与的抗争,将一场严肃的社会事件,矮化成他个人商业炒作的廉价道具。

二:“预制菜”的审判——是食品安全之争,还是流量变现的狂欢?

让我们回到这场风暴的原点——“预制菜”。

罗永浩此次向西贝发难,高举的旗帜是“反对预制菜攻占餐厅”、“要求餐厅明确公示是否使用预制菜”。这听起来是一个无比正确、站在消费者立场上的正义诉求。在当前社会对预制菜普遍存在误解和恐慌的大背景下,这个议题就像一捆干柴,罗永浩只是扔上了一根火柴,便轻易点燃了燎原之火。

然而,罗永浩的这场“正义之战”,从 一开始就充满了吊诡之处。

首先,标准何在?定义何在? 时至今日,关于到底什么是“预-制-菜”,国家层面尚无一个统一、明确、权威的定义和标准。是中央厨房统一制作的半成品算?还是净菜、切配菜也算?烹饪到几分熟算预制?中餐的标准化和工业化,本就是一个极其复杂且仍在探索中的课题。

罗永浩本人,也从未给出一个他自己所认可的、清晰的“预制菜”定义。他只是巧妙地利用了“预制”、“料理包”这些被污名化的词汇,将公众心中最坏的想象——那些廉价、不新鲜、充满添加剂的速食产品——与西贝这样一家客单价不菲、以食材品质著称的全国性连锁餐饮品牌划上等号。

他甚至将西贝那款保质期长达两年的“冰鲜西兰花”作为核心靶子,反复攻击其“没有防腐剂却能保鲜两年”是“反常识”。但任何一个具备基础食品科学知识的人都知道,这背后依靠的是成熟的现代食品工业技术,如速冻锁鲜和气调包装等。这与大众恐慌的“防腐剂”完全是两码事。

当国家标准尚未出台,行业定义都模糊不清的时候,他却要求一家企业执行一个他自己都说不清楚的标准,并对其进行“有罪推定”式的道德审判。这究竟是科学的较真,还是流氓式的找茬?

其次,为何偏偏是西贝? 退一万步讲,就算“预制菜”公示是天经地义,那这也是一个全行业普遍存在的问题和发展趋势。为何罗永浩的万丈怒火,偏偏只对准了西贝一家?

他吃过的那么多餐厅,哪一家对他公示过?他自己直播间卖的那些琳琅满目的食品,又有多少在生产环节应用了所谓的“预制”工艺?

“稍有良知的人,都知道不能就普遍情况针对一家企业下手(非食品安全隐患问题),这是基本的江湖道义。”一位业内人士如是说。罗永浩的行为,恰恰是打破了这种“道义”。他选择西贝,不是因为西贝做得最差,恰恰可能是因为西贝名气最大、目标最显眼、 最能引爆流量。

西贝,这家在中国餐饮界以高标准、严品控著称的企业,客观上已经做到了行业内的顶尖水平。他们对食材的苛求,对食安的投入,远超绝大多数中小型餐饮。他们那个著名的服务承诺——“任何一道菜,只要顾客稍有不满意,即可免单”,试问全国有几家餐厅敢于如此承诺?

罗永浩做的,就是揪住这样一个行业优等生,用一个模糊不清的概念,煽动起一场反智的、情绪化的网络风暴,逼着对方给自己“下跪”。不跪?那就悬赏百万,发动人海战术,去你的后厨、门店找问题。

这种“网络黑社会”式的打法,哪家企业经受得起?这已经完全脱离了正常的商业监督和舆论批评范畴,演变成了 一场以“正义”为名的、赤裸裸的商业霸凌。

其三, 带血的流量,你挣得心安吗? 当西贝被架在火上反复炙烤,当一万八千个西贝员工及其背后的家庭因为这场无妄之灾而忧心忡忡时,罗永浩的“交个朋友”直播间,却正在 上演一场流量变现的狂欢。

每一次对西贝的炮轰,每一次“暗示自己有危险”的表演,都像兴奋剂一样,刺激着直播间的在线人数和销售额节节攀升。他成功地将自己塑造成了对抗“资本巨鳄”的平民英雄,而粉丝们表达支持最直接的方式,就是在他的直播间里“野性消费”。

这笔账,罗永浩和-他-背后的资本算得比谁都清楚。 攻击西贝可能带来的法务风险、公关成本,与因此暴涨的流量所带来的百倍、千倍的带货收益相比,简直不值一提。

他 撕裂了社会,制造了对立,毁掉了一家优秀企业的声誉,让上万个普通家庭的生计面临风险,然后将这些破碎和流血,悉数转化为自己口袋里叮当作响的真金白银。

这带血的钱,挣得心安吗?这无缘无故毁掉别人一生的事业换来的财富,午夜梦回时,不会感到一丝愧疚吗?

三:真正的恐惧——来自那双眼睛

行文至此,我们终于要触及那个最核心的问题:罗永浩反复释放“被害”信号,他到底在怕什么?

他怕的,根本不是西贝,更不是那个被他虚构出来的、来自内蒙古的“复仇者”,而是有关部委,是真正能决定他命运的

让我们换位思考。如果任何一个人,可以仅凭一个模糊的概念,通过煽动网络民粹,对一家合法经营、无重大食安劣迹的头部企业,发动一场毁灭性的舆论攻击;如果这种攻击导致了极其恶劣的社会后果,掀起了一股罕见的反智、反科学狂潮,并可能造成大规模的失业……

换做任何一个人,早就被有关部门约谈、调查,甚至采取更严厉的措施了。

西贝当然会举报,而且举报的,绝不仅仅是西贝一家。整个餐饮行业,食品科学界,面对这种“罗永浩式”的无差别攻击,都感到了唇亡齿寒的恐惧。这种以一己之私,绑架公众情绪,重创一个行业的行为,已经严重扰乱了正常的市场经济秩序。

罗永浩心里比谁都清楚,他这次玩得有多大,火烧得有多旺,以及这把火有多么容易烧到自己。他害怕的,正是这种来自监管层面的“秋后算账”。

所以,他 必须提前布局,必须打“预防针”。

于是,“碰瓷”内蒙古和攀扯谭秦东,就成了他声东击西、转移视线的绝妙棋局。他把自己打扮成一个即将被迫害的“异见者”,将一场本应在市场监管、法律框架内解决的商业纠纷,无限上纲上线,试图将其“整之化”。

他的潜台词是:“你们看,他们要用对付谭秦东的手段来对付我了!如果我出事,不是因为我煽动网暴、破坏经济,而是因为我得罪了内蒙古的权贵!”

企图通过这种方式,绑架一部分不明真相的舆论,给自己穿上一层“悲情英雄”的金钟罩。 这样一来,当有关部委真的要对他进行处理时,就不得不有所顾忌,害怕陷入他预设的“迫害 他”叙事中,所谓“投鼠忌器”。

这才是他整场“自危”大戏背后,最真实、最幽暗的动机。他不是在预言危险,而是在制造一个“危险”的幻象,来抵御一个正在逼近的、真正的危险。他的恐惧是真实的,只不过,恐惧的对象被他巧妙地掉包了。

最后的话:赢家的赌局与时代的悲哀

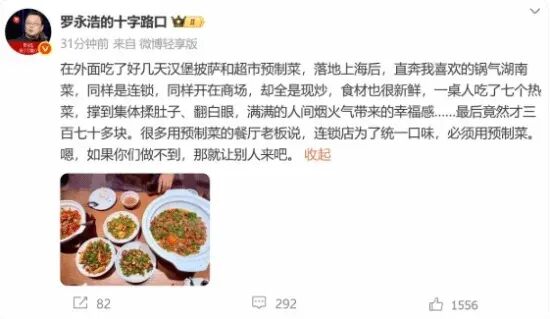

从目前来看,罗永浩似乎赌赢了。

我不认为老罗这次会怎么样,毕竟舆论确实被他成功的带起来了,虽然很多有影响力的专业人士和餐饮行业人士根本不认可他,但是在舆论情绪整体失控的狂潮之下,任何正确的观点都是以卵击石。

从这个角度分析,老罗肯定是安全的。

他也知道自己是安全的,只不过无法完全抵消内心的恐惧而已。

做了亏心事的人,心理状态都是这样的,不必意外。

他赢了,盆满钵满。西贝,这家曾经的行业标杆,看起来已经输麻了,声誉扫地,前途未卜。 中国的餐饮行业,特别是致力于标准化、工业化探索的中餐连锁企业,也输了。它们的发展进程,可能会因为这场无妄之灾,而倒退数年。

这无疑是一个巨大的悲哀。当一个社会的公共讨论,不再基于事实、逻辑和科学,而是被情绪、立场和网红的话术所主导;当一个行业的生死存亡,不再取决于它的产品、服务和创新,而是取决于它是否会向一个手握流量密码的“网络判官”下跪时,我们每个人,其实都是输家。

老罗的“宏大叙事”,不过是在撕咬的过程中,发现自己在细节上站不住脚后,不断转移话题,为自己寻找的道德高地和安全落脚点罢了。

这个世界,终究是以潜在的因果逻辑在运行。老百姓能被忽悠一时,但忽悠不了一世。挣了昧良心的钱,总有一天会以某种方式加倍偿还。

大戏或许终将落幕,但罗永浩亲手开启的这个“潘多拉魔盒”,所释放出的民粹主义、反智主义的幽灵,却将在我们这个社会的上空,盘旋很久,很久。