许小年:回归价值的本源

Author: 许小年

| Origin link:

wechat link

编者按

:

2023年9月,著名经济学家许小年教授发表《浅析日本失去的30年——兼评「资产负债表衰退」》一文,对辜朝明先生的“资产负债表衰退” 观点提出了反驳意见。我们将分几次重刊此文,以飨读者。这是第五篇,也是最后一篇。

日本教训之四

:回归价值的本源

——

现金流,也是经济和企业发展的本源。

从价值的源泉看问题,

“

现金流量表衰退

”

或许是比

“

资产负债表衰退

”

更为准确的表述

,不仅因为现金枯竭将迫使资不抵债的企业和金融机构倒闭,而且因为资产负债的问题说到底是现金流量的问题。

所谓

“

资不抵债

”

的实质是资产收益抵不上债务成本,资产收益的现金流入抵不上利息的现金流出。现金流不仅会引发衰退,它就是衰退本身,衰退的根本性原因是资产经营效率过低。从这里我们得到一个推论:修复资产负债表固然是结束衰退的前提,却不是重返经济景气的充分条件,复苏要求净现金流转正。

探讨如何增加现金流,我们必须超越资产负债表。

以日本为例,

2010

年前后经济基本恢复了资产负债表的平衡,但至今仍看不到繁荣兴盛的迹象,于是有第三个

“

失去的十年

”

之说。这样的长期衰退显然不是凯恩斯主义的短期刺激性政策所能应对的,需要剖析衰退的根源

——

比资产负债表更为深刻根源,才能找到解决方案。在学界已有的各种理论中,笔者发现林文雄(东京大学经济学教授)和普利斯高特(

2004

年诺奖得主)的效率说(以下简称林

-

普)

(*23)

是个恰当的起点。根据林

-

普说,上世纪

90

年代以来,日本经济总体效率(

Productivity

)的改善十分缓慢,大多数时间里停滞不前,因投资回报低下,企业投资意愿不足,投资需求疲软导致经济衰退。请注意,虽然诊断都是民间不愿投资,辜朝明先生归咎于企业资产负债表的坍塌,以及由此而来的

“

负债最小化

”

;林

-

普两人则认为是供给侧缺乏竞争,企业提高效率的动力和压力不大。辜先生的药方是政府托住经济,通过人为创造总需求增加企业的营业收入,间接地帮助它们还债。林

-

普的政策含义则不言而喻,推行结构改革,强化竞争以激发企业的活力。

沿着林

-

普说的思路,我们进一步指出,缺乏竞争的原因是第一节所讲的

“

关系型资本主义

”

。

在主银行制下,企业和银行、企业和企业长期深度合作,相互照顾和提携,虽然降低了经营风险和业绩波动,同时也屏蔽了外部竞争,特别是大财团有能力游说政府,构筑关税等政策性壁垒,阻止外资进入日本国内市场。财团结构看上去控制了短期风险,却极大地增加了长期风险。当宽松的货币政策推动资产价格上涨时,苦于实体经济投资回报过低的企业好像突然发现了

“

新大陆

”

,拿着主银行提供的低成本资金,如大荣公司(见第一节)那样纷纷进入房地产及相关行业。另一方面,长期合作建立起的信任让银行放松了警惕,降低了贷款标准。不仅如此,泡沫破裂后,银行高管为了逃避追责,或者出于财团内的集体义务,不断为破产企业输血,造成大批的

“

僵尸企业

”

(

Zombie Companies

),延迟了资产负债表的清理,这是是经济长时间衰退的一个企业制度方面的原因。

我们继续追问,为什么从上世纪

80

年代后半期开始,高回报的投资项目越来越少,

“

迫使

“

企业蜂拥进入房地产行业呢?

由新古典经济学的增长理论可知,高储蓄支持的高投资是经济增长的一大引擎,但投资驱动的增长是不可持续的,因为资本服从边际收益递减的规律,在技术条件不变的情况下,资本的边际收益随着资本存量的增加而降低。因战争期间日本的生产能力被盟国空军的摧毁殆尽,战后重建资本稀缺,投资回报很高,火热的民间投资带动

GDP

高速增长。中国改革开放初期和日本战后类似,从轻资产的农业国转变为重资产的工业国,需要进行大规模的资本积累,投资驱动的高增长持续了

30

多年。

眼下,我们面临的挑战和日本当年也类似,产能全面过剩,资本不再稀缺,投资增速从

15%-20%

降到和

GDP

大致同步的单位数,到哪里去寻找经济增长的新动能呢?上世纪

80

年代的日本企业以为房地产是个新赛道,不料只是央行货币政策无意间投映的海市蜃楼。

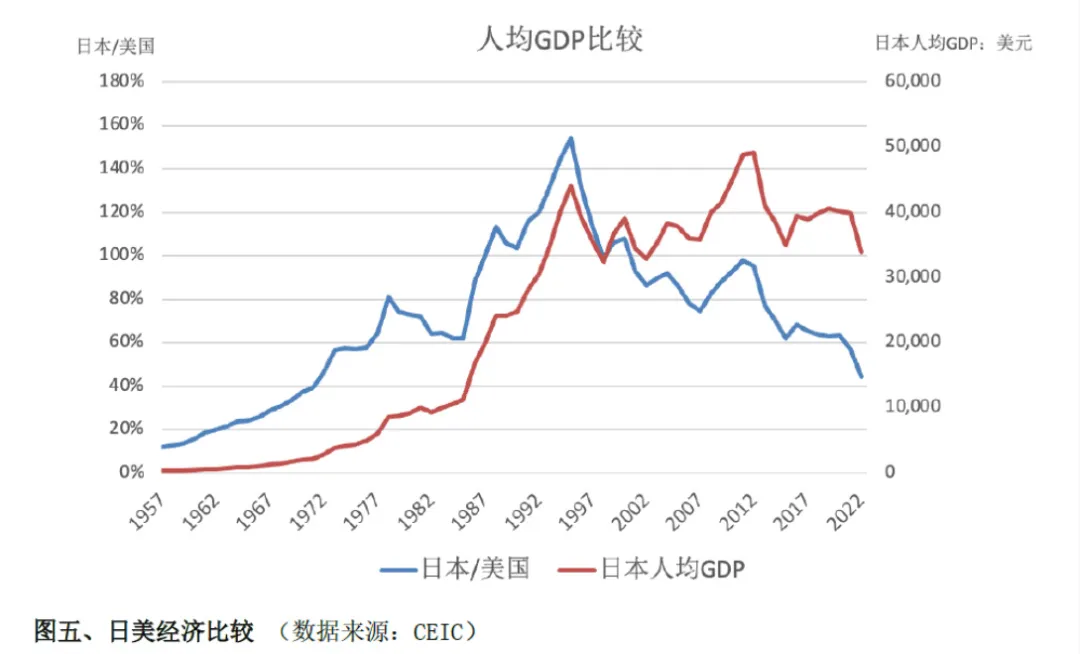

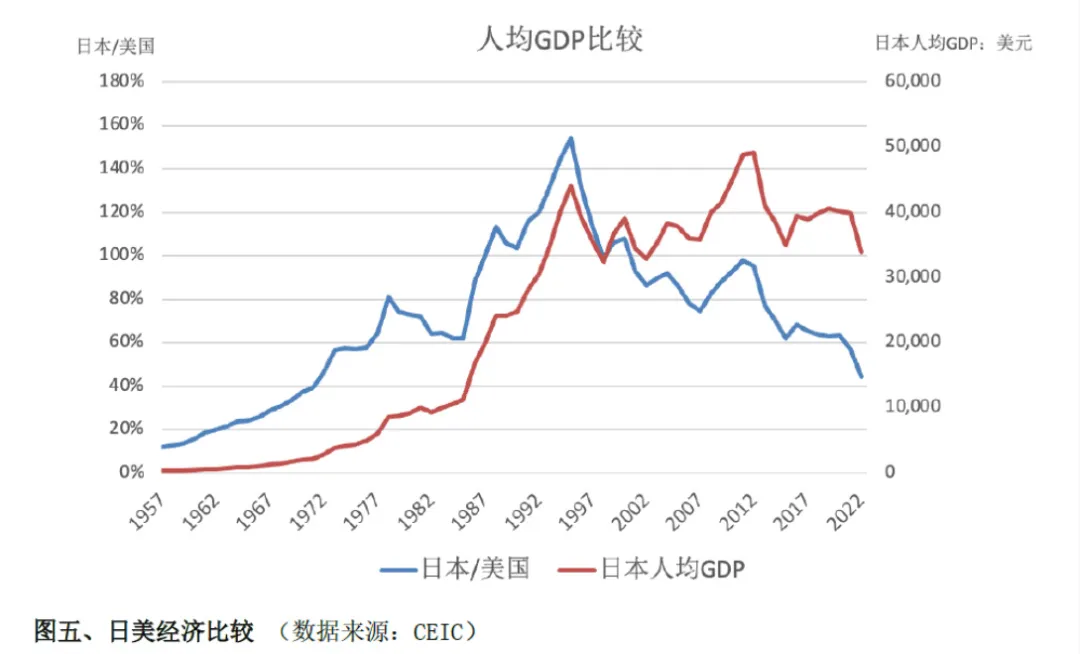

如何提高资产经营的效率?对于这个至关重要的问题,在笔者有限的文献阅读中,尚未看到日本方面的深刻反思,当然也就谈不上转型所必需的结构性改革,第三个

“

失去的十年

“

之后,日本的人均

GDP

保持在

4

万美元左右,辜朝明先生对此颇为满意,显得有些尴尬的事实却是日本和美国的差距却越来越大(图四),从曾经超过美国滑落到

2020

年仅为美国的

60%

。如果

1

万美元人均

GDP

是中等收入陷阱的统计阈值,我们可否冒昧地称

4

万美元为

“

高等收入陷阱

”

呢?

日本在过去的

30

年间毫无疑问是落后了,需要的解释的是日美竞争的格局何以逆转。

日式资本主义的突出特征是政府引导、主银行制、交叉持股和终身雇佣制,集体主义色彩浓厚,这个体系的优势在于资源动员能力。

政企协同,银企协同,劳资协同,政府压低资金成本,金融机构将民间的储蓄导入重资产的基础工业,企业开展大规模的投资,拉动

GDP

增长。

日本模式的成功要有两个条件,一是市场空间足够大,不用担心产能过剩以及产能过剩引起的投资收益递减;二是能够以低成本获取工业技术。战后日本百废待兴,国内需求不是问题,国际上美国出于冷战抗衡苏联的需要,对日本开放市场和技术。投资驱动模式的两个条件都是具备的

。当国内外市场饱和,美国开始限制技术输出时,这两个条件就都不成立了,新的经济发展阶段到来,增长的动力必然从投资转向创新,曾经引以为傲的日本模式立即露出它的

“

阿喀琉斯之踵

”

。

长于资源整合的体系在创新方面却是个跛脚鸭。

大财团的主导者是银行和保险公司,它们以资金的安全性为第一目标,盈利性是其次的,由这些保守的金融机构监督企业,高风险的创新项目大概率得不到融资。企业内部的年功序列制即俗话说的论资排辈,严重挫伤员工特别是最有朝气的年轻人的创新积极性。财团之外的市场资源有限,创新和创业型企业的生存空间狭小,风险投资业不成气候。凡此种种制度性因素,使得日本企业在低风险的渐进式创新上虽有不俗的表现,却错过了本世纪以来信息通讯技术

ICT

为代表的颠覆式创新。日本企业不仅无力和美国竞争,长期的投入不足也使它们落在了韩国和中国台湾的企业后面。

从

1985

到

1993

年,美国企业的资本形成中信息技术投资占比从

20%

增加到

35%

,而同期日本企业的比例仅从

13%

增加到

18%

。截至

90

年代中期,日本只有

10%

的办公室配备了

PC

机,而美国的比例是

41.7%

。

1997

年

1

月,全球互联网上共注册了

1.6

万个服务器网址,美国拥有

1

万个,而日本仅有

734

个。日本主要制造业的投资很大一部分用于扩大生产能力,而非创造新的革命性产品

(*24)

。

动态随机存储器

DRAM

的故事折射出日式体系的恐龙僵化症。

DRAM

即电脑的内存,由美国的英特尔公司发明,索尼公司获得专利使用权后,将这项技术应用于随身听等消费电子产品,利用主银行提供的廉价资金,迅速扩大产能和产量,凭借低成本优势,全面碾压美国企业,日本的

DRAM

世界市场占有率一度高达

80%

以上。英特尔绝地反击,放弃了自己发明的

DRAM

而转向彼时仍处于萌芽状态的个人电脑

PC

机市场,开发

CPU

芯片,借着

PC

机普及的大潮,重返芯片行业的霸主地位。那时的日本企业仍陶醉在大型机(

Main-frame

)存储器世界第一的荣耀中,没有意识到市场需求正在从大型机转变到

PC

机,当它们后知后觉地着手建设

PC

机存储器工厂时,先行一步的韩国企业没有给它们留下机会,得到政府资助的三星与包括英特尔在内的硅谷公司合作,占据了世界的大部分市场。

数码相机几乎是

DRAM

的翻版,索尼、佳能等日企改进了这项源于美国的技术,产品畅销全球。美国人则另辟蹊径,研发出带摄像头的智能手机,致使数码相机的销量连年下跌。

事实证明,日本体系的致命短板是原发创新或颠覆式创新,其强项是已有技术的商业应用和大规模生产。随着苹果、特斯拉等技术密集型产品公司的兴起,日企不再拥有往昔晶体管收音机和随身听那样的产品优势,大规模生产的低成本优势也在韩国、中国企业的冲击下所剩无几。笔者猜测,日本第三个

“

失去的十年

”

即国际金融危机以来的十年,正是输在了颠覆式创新上。

小泉政府

2001

年成立

BSPC

,相信也有以结构改革促进创新的用意。若无结构性改革,出现第四个

“

失去的十年

”

恐怕也不会令人感到惊讶。

近些年来,日本企业界和学界对日本模式开展过深刻的反思,今天读起来毫无过时之感。限于篇幅,我们仅在这里介绍三木谷父子的对话,有兴趣的读者可参考两人出版的书籍

(*25)

。三木古浩史是日本上市公司乐天股份(

Rakuten

)的创始人和董事长,他的父亲三木谷良一是神户大学的经济学退休教授。两人分析日本经济停滞的原因大致有这样几个:(

1

)政府官僚机构主导的产业政策,抑制了私营部门的竞争力;(

2

)过度监管,保护落后,压制创新;(

3

)年功序列制等传统管理方法已成企业提高竞争力的障碍,有创造力的年轻人不能凭业绩升迁至重要岗位;(

4

)终身雇佣制,劳工生产效率低;(

5

)大公司结成游说集团例如日本经团联,寻求政策保护,排斥创新竞争;(

6

)社会封闭,国民意识保守陈旧。

三木谷父子称臃肿、僵化的政府官僚机构主导下的经济为

“

国家资本主义

”

,不仅使增长减速,而且国家积累了大量债务,两人给

“

日本病

”

开出的药方竟是四个字:改革开放!

具体而言,两人建议减少政府干预和保护性政策,放松和解除管制,将基础设施等公用事业私营化;从私营企业部门选任政府官员;破除终身雇佣制,增加劳动力的流动性;采取更为开放的移民政策,吸引国际高端人才和青壮年劳动力;大力推行英语;改革同质化、面向知识记忆的教育,鼓励独立思考和不同观点的争论。这些建议合理与否,已超出这篇短文的范围,我们不在这里逐一展开讨论。

令笔者感慨的是,这些真知灼见似乎已被东瀛的政策制定者和公众淡忘,尽管三木古浩史还是第二届安倍内阁

“

产业竞争力委员会

”

的成员。我国国内甚至不知道日本仍有如此坚定的体制改革者,反而让

“

资产负债表衰退

”

的旧酒新瓶吸引了注意力。

中日两国的情况虽然千差万别,相同之处并不少于差异。日本战后重建工业生产能力,我们改革开放从农业国转型工业国,都需要进行大规模的资本积累,投资都曾是经济高速增长的最强有力引擎。在资本积累基本完成之后,投资的边际收益递减,拖累增长速度下滑。

日本政府和民间企业没有意识到从投资到创新的转换必要性,在思维和体制惯性的支配下,借钱维持景气,走上了凯恩斯主义的政策刺激之路,终于酿成巨大的泡沫和泡沫破灭后的灾难。大约在

2005

年前后,我国的经济增长也也显露出疲态,

2008

年国际金融危机的冲击凸显了投资驱动模式的脆弱性,

2009

年的

“4

万亿

”

刺激计划则标志着从改革开放的效率提升转向凯恩斯主义的政府创造需求,自那时以来,政府、企业和家庭部门也都积累了大量的债务。

据国际清算银行

BIS

的统计,我国非金融部门的负债

2017

年占

GDP

的

260%

,这个比例一路攀升,

2022

年达到

297%

的高位

(*26)

。近些年来,媒体上债务违约的报道不断增多,我们有理由相信,清理资产负债表的任务已迫在眉睫。除了债务风险,我国经济和企业目前面临的挑战也和日本上世纪

80

年代晚期类似,投资拉动

GDP

的能量枯竭,必须转向研发与创新驱动的模式,需要进行深入的体制改革和广泛的基层创新,研发创新的底层逻辑和投资驱动截然不同,要求一套不同于投资驱动模式的制度保障。

在写作这篇短文的过程中,笔者查阅资料,映入眼帘的题目从

“

失去的十年

”

、二十年到

“

失去的

30

年

”

,心下不禁疑惑起来,近期日本股市和经济指标的好转究竟是停滞的终结,还是以昙花一现的方式开启第四个

“

失去的十年

”

?无论东邻的未来如何,衷心希望我国能够避免第一个

“

失去的十年

”

。

*1

辜朝明(

2008

)《大衰退:如何在金融风暴中生存和发展》,喻海翔译,北京:东方出版社。英文版

2008

,

John Wiely & Sons

。

*2

辜朝明(

2008

)《大衰退:如何在金融风暴中生存和发展》,喻海翔译,第

8

页,北京:东方出版社。英文版

2008

,

John Wiely & Sons

。

*4 https://fred.stlouisfed.org/series/DDSI02JPA156NWDB

*5

辜朝明《大衰退年代:宏观经济学的另一半与全球化的宿命》,第

8

章,杨培雷译,

2019

,上海:上海财经大学出版社,英文版

2018

,

John Wiely & Sons

。

*9 2008

年全球金融危机亦缘起美联储主席格林斯潘的低利率。面对长期的低利率,华尔街声称以通过

“

金融创新工程

”

提高资产收益率,基于次级按揭的金融衍生品大行其道,资产特别是房地产价格膨胀,与日本如出一辙。泡沫的破灭也和日本相似,始于

2005

年的急促加息导致房地产市场崩盘,金融海啸随即席卷整个世界。

2020

年新冠病毒来袭,美联储主席鲍威尔重施故技,基准利率在短时间内降到

0.25%

,这次的泡沫聚集在商业地产和股票市场,好在不像

2008

年那样严重。

2022

年

3

月美联储开始加息,资产价格回调,一些金融机构尤其是中小型区域银行措手不及,

2023

年

3

月,流动性短缺迫使著名的硅谷银行倒闭,同月加州的第一共和银行破产被收购。

2023

年

8

月,货币政策大起大落引起的金融市场震荡还没有结束。

*10

小林庆一郎(

2004

)

https://www.rieti.go.jp/cn/papers/contribution/kobayashi/20.html

*11

野口悠纪雄《战后日本经济史

——

从喧嚣到沉寂的七十年》,张玲译,第五章泡沫与

1940

年体制同时消亡(

1990

年至

1999

年),

2

金融机构的不良债权问题,北京:后浪出版咨询有限责任公司。

*12

竹中平藏,《竹中平藏解读日本经济和改革》,林光江译,

27

页,

2010

,北京:新华出版社

*13 “Lessons from Japan’s Banking Crisis, 1991–2005”

,

Mariko Fujii and Masahiro Kawai

,

2010

,

Asian Development Bank Institute

,

working paper 222

。两位作者分别是东京大学教授藤井真理子和亚洲开发银行研究所所长河合正博。

*14 https://www.nytimes.com/1998/07/30/world/bad-debt-held-by-japan-s-banks-now-estimated-near-1-trillion.html

*15

竹中平藏,《竹中平藏解读日本经济和改革》,林光江译,

34

页,

2010

,北京:新华出版社

*17

青木昌彦(

1994

)

Aoki

,

Masahiko and Hugh Patrick, The Japanese Main Bank System, Oxford: Oxford University Press, P109-142

*18

竹中平藏,《竹中平藏解读日本经济和改革》,林光江译,

28

页,

2010

,北京:新华出版社

*19 “

解读日本改革

“

,胡舒立、林婧,《财经》,

2006

年

1

月

23

*20

辜朝明《大衰退年代:宏观经济学的另一半与全球化的宿命》,第一章日本经济衰退,杨培雷译,

2019

,上海:上海财经大学出版社,英文版

2018

,

John Wiely & Sons

。

*21 https://www.reuters.com/markets/asia/japans-debt-time-bomb-complicate-boj-exit-path-2023-02-10/

*22

日本央行将十年期国债的利率锁定在

0.5%

,远远低于市场认为的均衡利率,预期利率上升,债券价格下降,国际投资者做空日本国债,大量抛售。央行为了守住国债价格,不得不入市购买,国债持有量越来越多,有些品种竟达到存量的

90%

甚至更高。当央行成为拥有压倒性资源的玩家时,交投寡淡,市场融资功能随着流动性的枯竭而消失。

https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/what-is-happening-japans-bond-market-2023-01-16/

*23 Fumio Hayashi and Edward Prescott (2002)

*24

高柏《日本经济的悖论

——

繁荣与停滞的制度性根源》,

235

页,

2004

,北京:商务印书馆。

*25

三木谷浩史、三木谷良一(

2019

),《日本经济如何走出迷失》,熊祥译,北京:中信出版社

*26 https://stats.bis.org/statx/srs/table/f1.1