资本主义如何拯救了清教徒

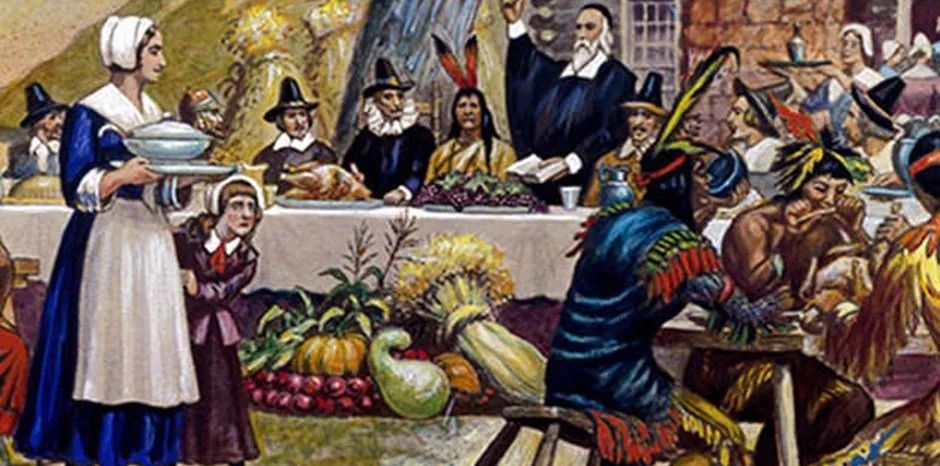

十七世纪早期,当第一批定居者抵达北美时, “资本主义”这个词还没有被造出来。但是,资本主义最重要的组成部分——私有财产权——对他们的生存乃至对美国的建国都居功至伟。正如汤姆·贝瑟尔在《最崇高的胜利:财产权与繁荣史》(The Noblest Triumph:Property and Prosperity Through the Ages)中所解释的那样,北美定居者最初采用了土地和财产公有制,结果大多数人饿死或病死——在后来几个世纪,几乎所有采用集体化农业的公有制国家都遇到了这个问题。

第一批北美定居者于1607年5月抵达詹姆斯敦。在那里,弗吉尼亚沿海洼地,他们发现了令人难以置信的肥沃土壤、数量丰富的海产品、野鹿和火鸡这样的野生动物,还有各种各样的水果。然而,在六个月内,詹姆斯敦最初104名定居者中,除了38人以外,其他人都死了,大多数都是活活饿死的。

两年后,弗吉尼亚公司又派遣了 500名“新招募者”到弗吉尼亚定居,六个月内,就有440人死于饥饿和疾病,情形令人震惊。在北美历史上, 这 段时期被恰如其分的称为“饥饿时期”,一位目击者(用古英语)这样描述:“我们的饥荒如此严重,以至于一位野蛮人被我们杀死并埋葬了,穷人们又把他挖出来分食,用根茎和野菜炖着吃。”此人明白问题的关键所在,他说,在食物、海鱼、水果、坚果等等如此丰富的情况下,还发生如此大规模的饥荒,真是一种讽刺。他指出,饥饿的原因是“缺乏远见、勤劳和治理,而并非像人们普遍以为的那样,是由于这片土地的贫瘠和匮乏。”

怎么会缺乏 “勤劳”呢?毕竟,弗吉尼亚公司起初并没有挑选一群懒惰的人去弗吉尼亚殖民地定居。问题是,所有的人都是 “契约仆” ( indentured servants),他们和自己的劳动成果之间没有任何经济利益关系。七年来,他们生产的所有产品都要进入一个公共“池子”,据说是用来维持殖民地并为弗吉尼亚公司创造利润。更努力或更长时间地工作,对他们来说没有任何好处,他们的反应和其他人一样,都是偷奸耍滑。这些定居者获得了前往新世界的免费通道,他们本该通过自己的劳动来补偿弗吉尼亚公司,所以他们实际上背弃了自己的合同。

贝瑟尔指出,学者们早已认识到劳动者不努力和早期北美定居者缺乏财产权之间的联系。例如,在十九世纪末,历史学家菲利普 · 布鲁斯(Philip A.Bruce)在谈到詹姆斯敦的殖民地人民时写道:“定居者对于下地种田连一毫兴趣都没有。他们生产的一切都进入了仓库,而他们没有所有权。”结果,布鲁斯写道,人们出工不出力,或者干脆拒绝工作。甚至那些通常被认为是天性最具活力的人,也都玩忽职守。产权的缺失,以及这种权利所产生的工作/报酬关系的缺失,完全摧毁了定居者的工作伦理。

经济史学家加里 · 沃尔顿(Gary Walton)和休 · 洛科夫(Hugh Rockoff)恰当地描述了在劳动者没有产权的情况下,这种怠惰是如何发生的:

1611年,英国政府派托马斯·戴尔爵士(Thomas Dale)担任弗吉尼亚殖民地的“最高元帅”(相当于副总督)。戴尔注意到,尽管大多数定居者都饿死了,而幸存者却把大部分时间花在了街头玩乐,他立即发现了问题所在:公有制。因此他决定:殖民地人人都将分得3英亩土地,每年替殖民地财政做贡献的劳役不超过一个月,而且不能在播种或收获时。农民需要向殖民地一次性支付2.5桶玉米税。

这样一来,私产制度得到了落实,殖民地立即开始繁荣。不再有搭便车现象,任何产出减少的后果,都由每个人自负。同时,个人直接从自身劳动中受益,因此有了更拼命干活的动机。历史学家马修·安德鲁斯(Mathew Page Andrews)表示,“一旦定居者只有依靠自己的资源,且每个自由人都获得了拥有财产的权利,殖民地人民很快就发展出了美国人的显著特征——多才多艺加上实验发明的天赋”。

新制度还带来了其他好处。詹姆斯敦的殖民地居民最初恳求印第安人卖给他们玉米,但印第安人瞧不起这些人 。 归咎于公有经济体系,定居者几乎没有能力种植玉米。然而,在定居者引入私有产权且由此面貌焕然一新之后,印第安人开始主动来找他们收购玉米,以毛皮和其他物品作交换。也就是说,定居者和印第安人开始在劳动分工基础上进行和平的市场交换。正如许多定居者所意识到的那样,这种制度的互惠优势,总是有利于和平以及繁荣,原因在于,如果可以通过贸易实现繁荣,对邻居开战就毫无意义了。

戴尔爵士将三英亩的小块土地分给詹姆斯敦定居者的决定非常奏效,私产制度很快得到了扩张。沃尔顿和罗科夫解释道:

这是一个了不起的转折,定居者们将其归功于资本主义制度的建立。

“上帝以他的智慧看到另一条更适合他们的道路”

詹姆斯敦是由英国贵族资助的(以今天的美元计价,他们损失了相当于 2000万美元资金),但另一个白手起家的北美殖民地,马萨诸塞的普利茅斯,主要是个人冒险家和投资者的产物,而这些人并非贵族。他们听说过早年詹姆斯敦的失败,但他们没有立即将饥饿时期与集体化农业联系起来。1620年11月抵达科德角的“五月花号”投资者承担了巨大的金融风险,由于詹姆斯敦的投资者已经损失了那么多的资金。不幸的是,他们犯了弗吉尼亚公司在詹姆斯敦的同样错误:他们建立了集体土地所有制。正如贝瑟尔所描述的那样,“五月花号”投资者:

因此, “五月花号”投资者错以为集体财产所有制将是最有利可图的安排,而实际上,这种安排过去——而且一直——有损盈利。(有人认为,清教徒是出于宗教原因才接受土地公有制的,但事实并非如此:这纯粹是一个利益驱动的决定,尽管是错误的。)

1620年11月抵达科德角的101人中,约有一半人在几个月内死亡。在接下来三年里,又有100名定居者从英国抵达,可他们几乎无法养活自己。他们吃鱼和野味,但没有面包。正如普利茅斯殖民地统治者威廉·布拉德福德(William Bradford)在他的经典著作《普利茅斯种植园》(Of Plymouth Plantation)中所写的那样,马萨诸塞的清教徒们是如此穷困,以至于

五月花号主要投资者,伦敦钢铁制造商托马斯 ·韦斯顿(Thomas Weston),伪装成铁匠来到殖民地,亲眼目睹了“他的殖民地的毁灭和崩溃。”但布拉德福德很快就以戴尔爵士在詹姆斯敦的同样行事方式解决了马萨诸塞的问题。正如布拉德福德在《普利茅斯种植园》中关于私有财产权那段如今为人们所熟知的文字中所解释的那样,经过“对事情的多回合辩论”,终于决定了,清教徒们

“各人为己”意味着确立土地私人所有。随即,那些曾经懒散怠工的人变得“格外勤快”,以至于那些之前以身体虚弱为借口的妇女,一旦看到自己和家人可以从这种辛勤工作中受益,就会长时间地努力工作。

布拉德福德继续将集体主义的灾难性政策归咎于 “柏拉图式的自负”——这位希腊哲学家倡导土地集体所有,而亚里士多德驳斥过(他老师的)这一观点。布拉德福德写道,那些错以为集体财产可以使人们“幸福和繁荣”的人,自欺欺人地以为他们“比上帝更聪明”。他彻底理解了缺乏财产权是如何摧毁工作激励机制的:

集体土地所有制当然给清教徒带来了问题,但是,布拉德福德指出, “上帝以他的智慧看到了另一条更适合他们的道路”——这条道路就是私有财产权。到1650年,私人拥有的农场在新英格兰地区占据了主导地位。

有些人认为,清教徒遭到了韦斯顿之类英国资本家的剥削,但这些批评者根本不明白(或至少不承认)真正的冲突,不是处于殖民地定居者和投资者之间,而是在于不同的定居者之间。在公有制下,每个劳动者都试图通过搭便车来剥削他的同伴。这是最初困扰清教徒的问题,就像它困扰詹姆斯敦定居者一样;只有资本主义制度才能拯救受苦受难的北美定居者。

殖民地定居者成功的关键

确保私有财产权,不仅拯救了那些刚刚起步的定居点,还使其他殖民地也有了繁荣兴旺的可能性。北美殖民地拥有经济自由 ——有保障的财产权、轻徭薄税,因此在经济上蓬勃发展。由于具备了这种经济自由,殖民地定居者就能够利用美洲丰富的自然资源,开垦其肥沃的土壤,这是最早期的定居者在其社会制度安排中所无法做到的。

每个地区都认识到并充分利用了自身的比较优势。例如,在新英格兰,定居者成了毛皮猎人、农夫,最重要的是,当上了渔民。一旦渔民设计出用盐保存鳕鱼和鲭鱼的方法,并将鱼类出口到欧洲,商业捕鱼就成了一个主要产业。事实上,到了 1776年革命时期, 鱼类 占到马萨诸塞对欧洲出口的90%,占到北美对欧洲全部出口的10%。新英格兰人还发展了一个新产业——捕鲸业。鲸油将成为下个世纪家庭照明的主要来源。他们还成了造船大师,到了1776年,新英格兰拥有全球第三大航海舰队,并为英国建造船只。北美造船业的扩张,为无数美国商人、企业家、工匠和农民开辟了更新更广阔的市场。欧洲成为一个关键市场,但美国商船业的发展,也使殖民地之间的贸易更趋活跃。

新英格兰大多数殖民地定居者从事自给自足的农业,那里的土地只是略微肥沃。但农业对其他地区的经济至关重要。南方殖民地擅长种植棉花、水稻、小麦和其他谷物、靛蓝、玉米,特别是烟草。他们还饲养了大量牲畜,以供消费和出口到其他殖民地。“中部各邦”在种植小麦和其他谷物如黑麦、燕麦和大麦方面具有比较优势。所有地区的农民也都成为了工匠艺人,他们制造自己的农具,并在自由市场上销售。美国日益壮大的商人阶层则制造服装、鞋子和其他物品。

简而言之,北美殖民地之所以日渐一日地繁荣,是由于企业家精神的迸发。经济史学家杰里米 · 阿塔克(Jeremy Atack)和彼得 · 帕塞尔(Peter Passell)总结了这种创业精神在美国存在的第一个半世纪里所产生的效果。

此外,许多北美人也能够积累财富。 1774年,商人平均积累约为497英磅(按1994年美元计算约为2500美元),而农民平均积累410英磅(按1994年美元计算约为2100美元)。阿塔克和帕塞尔指出,这些数据表明,与同时代其他人相比,北美人相当富裕;一些殖民地居民攒下了大量财富,即使以今天的标准来衡量,都是当之无愧的百万富翁。

平均而言,北美人的个头也比英国人高,这是衡量他们在克服饮食不足方面成功与否的标准。他们已经从饥饿状态过渡到了比留守英国的人更加健康的饮食习惯。

但是,北美殖民地人民越来越担心他们的繁荣受到英国政府的威胁,特别是英国政府越来越明显地意图将重商主义强加于各殖民地。正如我们将在下一章看到的,北美革命在很大程度上是一场资本主义革命。(未完待续)

合作公众号

合作公众号