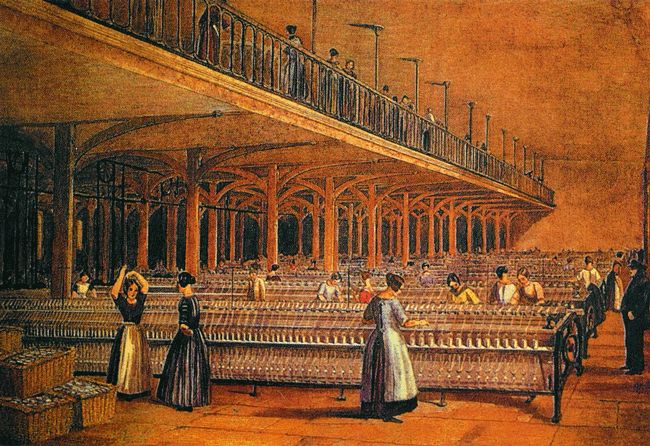

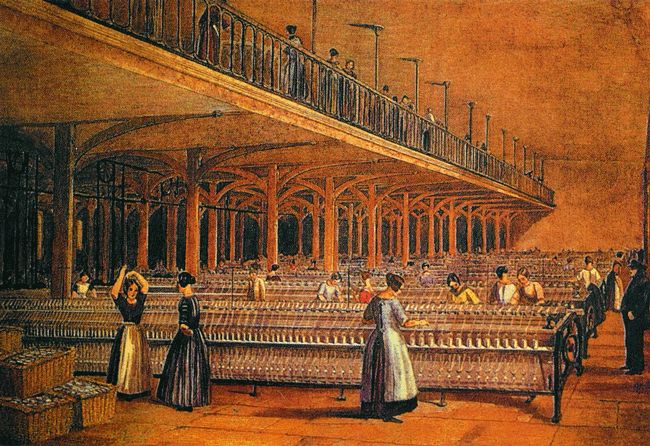

图:工业革命让女性走出家庭,获得经济和人格独立

文|漫天霾

一种“正统”的历史学说认为,工业革命后,机器轰隆,人们从此告别了过往那田园牧歌、静谧和谐的美好生活,人们成为机器的奴隶。

那些“血汗工厂”条件艰苦、环境恶劣,而且最令人愤怒的是,万恶的资本家嗜血成性,将孩子们招进工厂,每天工作十多个小时,让他们成为被剥削的童工。

后来,在政府的管制和工会势力的抗争下,劳动者和童工终于从资本家的魔掌中解放,人们才过上了如今美好的生活。

工业革命以前,人类在数千年内,都逃不掉“马尔萨斯陷阱”的泥淖。

一个生产力极端低下的时代,产出不足以养活大量的新生人口。当人口增长超过生产力的增长时,大量的人口就只剩下营养不良、抵抗力低下、被疾病和瘟疫吞噬,更多的则死于饥饿。

没有资本积累,产出甚至不够消费,技术停滞,医学水平落后,人类始终在生死边缘徘徊。小小的一个擦伤,就有可能要命,女性分娩就是过“鬼门关”,儿童夭折司空见惯,一场欧洲黑死病,就可以夺走

2500

万人的性命,人均寿命只有

30

岁左右。

大自然并不慷慨,更不温情,没有什么温馨如意的田园牧歌,有的只是血腥残酷的生存斗争。

人们受到野兽的侵袭,茅寮抵御不了风雪水火,任何自然灾害都是毁灭性的,人类毫无还手之力,只有听天由命;为争夺生存权,野蛮的杀戮和掠夺频频上演。

这就是那些不食人间烟火、养尊处优地被豢养的知识分子,出于拙劣的嫉妒和对工商业的仇视,根据臆想所“创造”出来的“美好时代”。

那时候的父母和现在的父母难道是不同的物种?他们为什么那么坏,狠心地将自己的孩子送给万恶的资本家,让孩子们任其蹂躏和剥削?

他们和我们的父母,以及我们为人父母所做的一样,都希望自己的孩子得到最好的。他们之所以将自己的孩子送到“血汗工厂”,是因为他们宁愿自己的孩子活着,即使那是一个悲惨的生活,也不愿意他们被饿死。

那时候的工厂,相比于现在,条件自然是艰苦的,环境自然是恶劣的,工作时间自然也不是现在的八小时,这无可否认。但是它让人们不再成为流民乞丐流落街头,且开出了远比农业种植高得多的报酬,从此让人们没有了性命之虞,却同样是肯定的——否则人们就不会去。

人总是在边际上选择,他们知道什么对自己更好。在悲惨的死去和辛苦的劳作之间,他们选择了后者。随着资本的积累,技术的进步,劳动产出越来越高,工作的环境自然就得到了改善,人们的生活也逐渐变得富足。

是工厂拯救了人的生命。是工业革命,这场以观念革命为基础的伟大变革,养活了数十倍于过去的人口,人均寿命大大延长,人类走向了富裕和繁荣的康庄大道。

“建一座工厂,就是建一座圣殿。在工厂里干活,就是去圣殿做礼拜。”

工厂可不就是一座圣殿吗?

还有什么比拯救人类的生命更加仁慈?

去工厂工作,就是去圣殿做礼拜,可不是至理箴言吗?

工厂是不是像上帝派来的使者,赐给人们食物、健康、财富和经济独立的尊严?

工商业对人类文明和道德进步厥功至伟,它是当今人类一切经济的、道德的、精神的成果的基础。

它博大雄阔地养活了那些浅薄可笑的知识分子,给予了那些贪婪的平等主义者更好的生活,然而却不妨碍他们对它持续的污名化。

他们有一种“救世主”心态。认为只有强大的可以碾压一切的那种力量,才能救人民于水火之中,似乎这世界上只要有利维坦,人们就能通往极乐的天堂。

于是他们发起一场又一场运动,把孩子们从工厂中“解救”出来。但是他们不会为孩子们付出一分钱,而只是将他们从苦难的工厂中推向了火坑。工厂里再也没有童工了,因为他们被驱逐出去以后,成了乞丐了,饿死了。

还记得大凉山的孤儿去大城市的格斗馆吗?那些同情心爆棚的人士,去拳馆大闹,招来强权,不由分说地“解救”了孩子们。然后这些孩子去上学了吗?并没有。他们又回到了大凉山,一生被锁死在土地和山林里,过上了注定没有希望的悲惨生活。

现在,城市里再也没有让他们碍眼烦心的不上学的少年了,他们也眼不见为净了。

他们说,工作环境那么差,这种“血汗工厂”都应当被取缔!

然而工作环境的改善,难道是他们充话费送的?他们自己为什么不出一分钱,为工人兄弟买哪怕是一台电扇?

工作环境的改善,依赖于资本积累。一个人在贫困的时候,是不能讲究环境的,就像我们活命都困难的时候,不会去吃牛排一样。只有资本积累越来越多,才能将其用于活命之外更不重要的用途,这就是福利改善的过程。随着产出越来越大,改善环境才有可能。在竞争机制的激励下,企业家也才能为劳动者提供越来越好的环境,否则他们就招不到人。

在资本积累尚未达到一定程度的时候,强行要求改善环境,就相当于一个纨绔子弟将其祖辈辛苦打拼的财富一顿挥霍,那就意味着未来只能穷困潦倒。

难道把所有工厂都建成五星级酒店那样,才算环境改善?他们怎么就连揠苗助长的道理都不懂?

工厂投不起这些钱改善环境,然后就倒闭了,工人失业了,更难找到工作了,又回去务农了。

你们就祖祖辈辈呆在农村挺好的,那地方山清水秀、空气清新、田园牧歌,我们都求之不得呢。

环保主义大咖早就急着要登场了:到处是粉尘、噪音、污染、有毒物质,给你们两条路,要么关门,要么上一台

500

万元的设备,工人兄弟们得病了怎么办?

他们说

500

万这个数字的时候轻松得就像印刷机印钱一样。他们那么有能耐,那么有同情心,为什么不集资建一个无污染的绿色工厂,让工人们来上班?

工人们不是不知道这里有污染,他们不傻。在仅够糊口、在土地里刨食,与有一定风险却收入倍增之间,他们知道怎么选。他们之所以离开“山清水秀”的乡村,来到被污染的城市,是因为他们认为取得的报酬足以补偿他们的风险。他们没有离职,已经证明了自己内心的价值排序。

当他们想要更“绿色”的生活,或者另一家企业污染少,工资却差不多的时候,他们会用脚投票。

500

万的设备,没几家企业上得起。所以又关门了,工人们又回到“山清水秀”的地方去了。

多么伟大的事业,多么高尚的情怀!他们是“眼不见为净主义者”,展示同情心的方式就是让人们消失在自己的视野里;解救人的方式就是把人杀掉。让穷人都消失,不就富裕了吗?把病人都杀掉,不就没病了吗?

诚挚邀请您和张是之老师一起,去看看工厂,去走进生活,发现真实世界的经济学:

诚挚邀请您和张是之老师一起,去看看工厂,去走进生活,发现真实世界的经济学:

诚挚邀请您和张是之老师一起,去看看工厂,去走进生活,发现真实世界的经济学:

诚挚邀请您和张是之老师一起,去看看工厂,去走进生活,发现真实世界的经济学: