前段时间娃哈哈股东与宗馥莉有关企业管理方面的争议,已经告一段落。娃哈哈是一家国资为最大股东的公司,如果把国资视为单个投资人,国资委从娃哈哈拿到的收益最大。

国资真的太会搞钱了。当年宗庆后借了14万,从承包了一个校办企业的经销部起步,把娃哈哈做成了中国数一数二的食品饮料巨头。那种校办企业经销部,要不是宗庆后接手引入现代企业制度,就是一堆废物,毛用没用还要让纳税人补贴它。就是这样一堆废物,现在居然成为娃哈哈最大的股东,每年从娃哈哈的利润中分走49%,这简直跟印钱一样。

即便是纯民营资本投资的企业,谁是最大的股东呢?还是国家。不管你是否盈利,反正要交13%的增值税,还有房产税土地使用税等各种税费;如果盈利了,要交25%的所得税;交完企业所得税,股东的分红还要再交一道个人所得税,20%。这就是“拿干股”。

就这,一大堆人睁眼说瞎话,说国有资产“流失”了。

在这些睁眼瞎看来,一家企业的盈利似乎是天经地义的,来个阿猫阿狗都能盈利,即便是一个公务员去管,都能跟一个企业家去经营一样,可以赚足利润。他们不知道的是,一家企业最宝贵的财富,不是一堆机器,而是企业家。同样的企业和机器设备,不同的企业家经营,就是不同的效果。而在计划经济下,再好的机器不但不能盈利,最后都会变成破铜烂铁,还要让纳税人不断输血补贴。

你不能耍流氓地假定:一家国企,即便没有明晰的产权,没有任何价格和利润机制,就能跟宗庆后一样,“自然”地变成一家饮料行业的巨头,发展成现在的样子。最大的可能是,它倒闭了,资产一文不值了,卖烂铁都没人要了。这才是真正的“国有资产流失”。

宗庆后能够掌控这家企业,是因为他就是从那个年代一路走过来的,有广泛的人脉和手腕,实现对企业的完全控制,所以他成了企业家。而宗馥莉,即便继承了父亲的股份,却由于不能实现控股,只能做一个经理人。

这都是产权不清造成的恶果。

假如娃哈哈这家企业,就是完全是宗庆后的,那么他按照产权原则,在去世前处分自己的财产,交给宗馥莉,那么会存在原先的股东和管理层不服宗馥莉的事情么?

不服你走人啊。我是老板,资产是我的,怎么经营我说了算,资源由我来配置,工人工资由我发放,盈亏我承担责任,风险由我承担,你服不服的,关我屁事。我可能有许多缺点让你无法接受,但我就算把这企业折腾黄了,关你屁事。

正是由于产权不清,所以把本来清清爽爽的商业关系,变成了拼心机、拼人脉的扭曲游戏。

这就是企业家与经理人之间的区别。

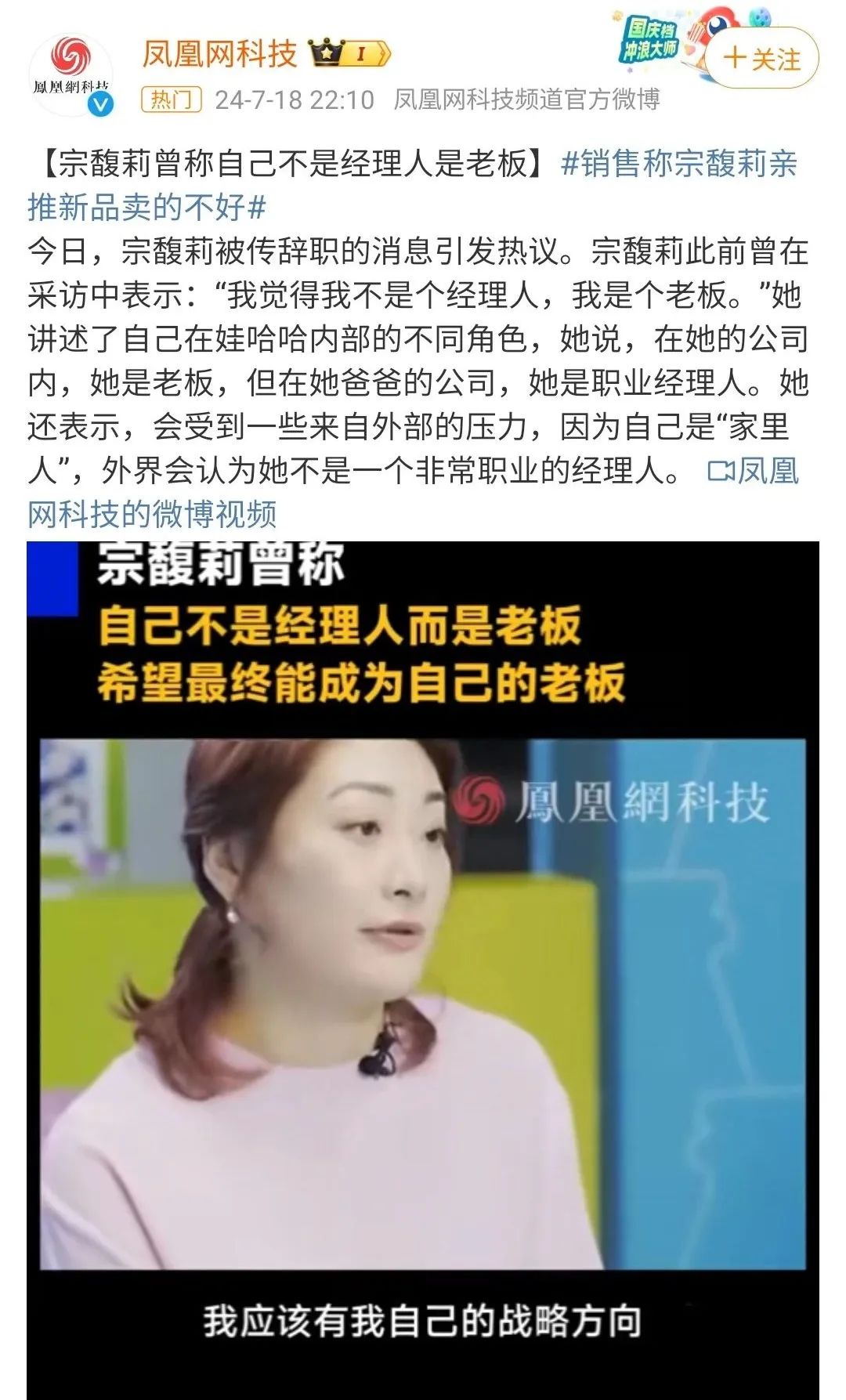

宗馥莉对这一点是看得很清的。她在一次接受采访时,就很清楚地表达了,在我爸的企业里,我就是个经理人,但在我的企业,我就是老板。我最终要成为自己的老板,我不是经理人而是老板。

啥是企业家,也就是老板?

一个根本的要件就是,拿出自己的财产冒险,对企业的盈亏最终承担责任。

企业家是一个非常“危险”的职业。在企业经营期间,不论产品能不能生产出来,采购生产要素的钱,要从他的财产中出; 不论 产品最终能否得到消费者的认可和自愿付费,工人的工资一分不能少;不论 最终盈利还是亏损,成 本是已经投入进去的。如果他判断错了消费者的偏好,那么就倾家荡产。企业破产的时候,债务是他来偿还,跳楼的时候是他跳,工人不用去偿还企业债务,跟着他一起跳楼的。

这决定了他始终在殚精竭虑地预判消费者的需求,把稀缺资源用在满足消费者欲望的用途上;决定了他不敢得罪消费者,要不断地提供物美价廉的商品和服务,才能在市场上立足。不这样做,消费者就淘汰他,让他破产,让他跳楼。

原因无它,就是产权——那是他的财产啊,是在“花自己的钱,办自己的事”啊。

所以,真正的企业家,一定是“资本家-企业家”。

不拿出自己的财产冒险的人,就不是企业家,而是经理人。

张小龙最早负责腾讯的微信开发项目,年薪很高,但他是企业家吗?不是。因为他没有投资自己的资产,不用为企业的盈亏最终负责。所以他就是拿再高的年薪,管理再多的人员,掌控再多的资源,也不是经济学意义上的企业家,而是经理人。

当他开始持有腾讯的股份,变成了马化腾的合伙人,要为企业的盈亏承担责任的时候,他就变成了企业家。

企业家,即老板,是企业真正的战略决策者。经理人是他雇佣的打工仔。经理人可以有很大的自主权,那是因为老板授权他这样做,他随时可以收回。因为老板给经理人下达的唯一指令,归根结底就是:以最有利可图的方式,为投资者谋求利润。

能取得利润,你这个经理人就可以继续当,你的项目、部门、团队就可以继续保留;不能取得利润,那么你就会被开除,你的项目、部门和团队就会被裁撤。

一条指令,就已经决定了经理人怎么做。他必须战战兢兢地服务消费者,否则消费者不愿意买单,他就完蛋。

宗馥莉的 尴尬就在于, 她并没有持有娃哈哈最多的股份,也 不 像老爸一样根深叶茂,可以搞定最大的股东 国资以及其他大股东。 所以人家 就把她当一个 经 理 人,随时想换的那种。

如果产权明晰, 自己是老板, 除了消费者——不给她的产品金钱投票—— 能换她 ,谁都换 不了 的 。

股东们当然 可以不服 老板的决定, 他们可以撤资, 这就是最 真实而明确的反对。 就像股票市场, 出出进进 的, 其实就是对 老板的商业决定的 一个金钱投票。 股 市就 是资本市场, 决定了 资源应当被配置在什么 样的行业和领域。

现在有一个普遍的误会,就是把国企老总视为企业家。我们按照上述定义对照,就知道他们根本不是。他们最多只能算经理人。

原因很简单,国企不是他们的财产,他们只是在任期内——替“国家”——临时代管这些财产。国企最终的盈亏,跟他没有什么关系,亏死了,他也不用把自家的房子卖了还账,更不用跳楼。

这从根本上决定了,他不会在乎消费者的偏好,因为你决定不了我的去留。

既然国企经理只是在一段时间内临时掌管这些国有资产,那么必然地,他就会目光短浅,倾向于在任期内的有限时间,尽可能地榨干这些资产的资本价值,为自己的个人利益服务。这种利益包括,自己更多的实际收益、安排七大姑八大姨、用税金和廉价信贷搞大项目——不管它是不是消费者的迫切需求——服务于自己的升迁,等等。

经济学称之为时间偏好高。意思就是,更多地消耗资本,服务于当下消费,而不是着眼于长远的未来,实现资本的增值和未来的更大产出。

真正的企业家就不会这样搞,因为这样搞,就意味着有今天没明天,意味着变穷,意味着未来能交给自己后代的资产变少。

正是真正的企业家,一代一代地节俭、积累、投资,实现了资本的不断增值,促进了劳动生产率的进步,最终造福于全体消费者。

企业投资最有利的,并不是企业家自己——尽管那是他投资的原动力——而是劳动者和消费者。宗庆后那么有钱,你就是放开让他吃喝玩乐,他能花几个钱呢,他的钱绝大多数用于再投资,安排就业,造福消费者了。

国企经理干的事情,恰好与其相反。这跟他的人品、素质、情怀、心理状态,都没有关系,而是产权没有长远预期的必然结果。

国企经理,又分为几种类型。

一种是纯苏联式的。一切资产都是中央计划机构的,一切生产都听从无所不能的全能王指挥,这时候他就连经理人都不是,而是一个公务员,一个傀儡。

一种是纳粹德国式的。虽然还都保留了企业财产的私有性质,但是一切行动还要听从当局的指挥。这时候,产权只是名义上的,其实已经被盖世太保征用了,服从的是他们的目的,而不是消费者的目的。

当然,更多的是中间状态。

比如美国的军工企业,电力企业,铁路企业等等,虽然都保留了私有财产的名义,但是受到了美国政府的重重管制和干预,生产经营得听联邦政府的,那就跟德国模式一样。如果军工企业唯一、或者最多的订单来自于联邦政府,那么这个时候它虽然挂着私有企业的名号,但是已经变成了联邦政府的狗腿子。

当我们说要搞产权明晰化改革的时候,指的是一切资源由市场来配置,一切生产听从消费者的指令,而不是说,把政府职能的一部分由私人企业承担。并不是每一个私人行为都值得歌颂,私人也会杀人抢劫。我们要做的是,取缔这部分职能,而不是改头换面地由私人来提供,其结果是权力的进一步扩张、利益输送和培养更多的权力的同盟军。这才是真正的阶层固化。

而另一种状态是,原有的国企,引入了一部分市场化的因素,这就是边际改善,因为这就是往产权明晰化的方向迈进。

例如原来是一家邮电局,现在变成了移动电信联通,让他们相互竞争,谋求利润; 根据利润指标来决定国企经理的去留,以及他们和从业者的薪资待遇;管理层持股;等等。这就是边际改善。 因为 利润来自于消费者的金钱投票,所以这时候国企就会改变高高在上的做法,一定程度上开始响应消费者的呼声。

一切国有资产,如果一时难以市场化,那么边际改善的办法就是,尽可能地像私有财产那样去经营它。

中国的医院,是国营的,但是为什么服务的质量和效率远高于加拿大和英国?就是因为它引入了更多的市场化因素。现在存在的诸多问题,不是因为它还不够国有化,恰恰是因为它还不够市场化。

这个世界上,并没有完全的市场经济,也没有完全的计划经济 ,都是中间状态。 但是要看清楚,往哪个方向 才是改进 。 万万不可只看表面不看实质; 更不可 国企本来就有问题, 却说 要办更多的国企 , 那就是南辕北辙。