雷军在2022年底出了一本书《小米创业思考》,当时我还专门写了一万字的读书笔记:

书里提到一个点:产品的早期用户、核心用户的需求,和大众用户的需求会有很大差异,所以 不能把产品核心用户的需求,和大众需求混为一谈 。

这个问题在创业行业、投资行业屡见不鲜。比方说,当年罗永浩做锤子手机的时候,很多投资人自己拿过来,我靠真好用,然后就给罗永浩投了钱。当时我就预测,锤子手机只会是个小圈子产品。

早年做投资,遇到过很多做产品的人,拿产品给我看,好,确实是好,有技术有匠心有情怀有卖点,但卖了几年,始终是个不温不火,养活团队都困难,为啥?

如何“破圈”是每个产品经理在做实物产品的时候,都会遇到的挑战。雷军在书里只是讲了一个结论,没有讲逻辑,最近有关这个问题,我做了比较多的思考,下面就把底层逻辑梳理一下。

互联网产品经理常见的思维模式是眼里只有用户,这是优势,是舒适区,舒适区之外,都是盲区甚至误区。魔鬼就藏在“用户思维”之外的盲区里。

在商业里,除了“用户思维”还有“渠道思维”,用户关注的是“好用”,而渠道关注的是“容易卖”。

当然,这里的“渠道”包括狭义的渠道和广义的渠道,狭义的渠道,就是传统意义上的营销通路,比方说代理商、分销商、零售商、加盟商等等。广义的渠道可以把各种传播纳入进来,比方说口碑传播、媒体/自媒体传播等等。

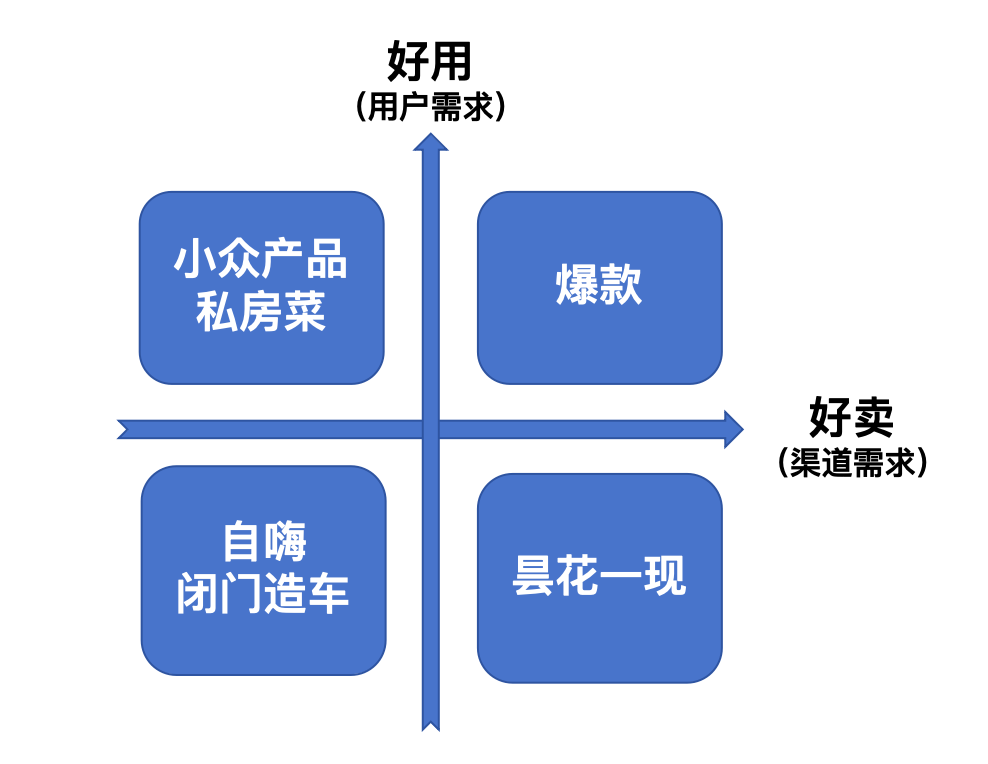

按照“好用”和“好卖”两个维度,我们就可以画出下面这张图:

做产品的人,往往心心眼盯的都是用户,一旦做出来用户喜欢的产品,往往就觉得这个可以卖爆了,对渠道的需求不够关心、关注。

甚至还会有一种傲慢,认为好产品才是稀缺的,渠道是来傍着自己,分自己钱的。 一厢情愿的认为,产品做好了,渠道觉得不好卖,那是渠道销售能力的问题,不是自己产品的问题 。

所以自己的产品就会一直卡在上图左上角的区间,圈子里评价很高,圈子外卖不动,始终难以“破圈”。

这时候,创始人往往又卡在小圈子的信息茧房里,觉得我的产品口碑这么好,怎么会卖不爆, 不光骂渠道能力不行,还骂消费者没眼光、认知不够、不识货 。

这时候,往往会出现一种景象: 圈里人激情澎湃,圈外人不以为然;圈里人吐沫四溅,圈外人一脸懵逼 。

罗永浩的锤子,当年遇到的就是这种情况。

那么“破圈”的关键是什么?就是想方设法的降低产品的销售门槛,让产品不仅“好用”,而且“容易卖”。

有句非常误导人的话,叫做:好销售,狗屎都卖得出去。

这句话虽然有点点道理,但是非常片面。因为对销售人员要求越高,意味着销售成本越高,那么你产品的客单价、利润,是不是能够支撑这么高的销售成本?

所以我们看到, 历史上那些“传奇销售”,往往诞生在高客单、高利润的行业 ,比方说保险业。高价卖狗屎,只能作为证明销售能力的个案,但是没法规模化。

同时,对销售能力要求高,也就意味着可选择的销售人员和销售渠道受限,招募和培养成本都会提高,同时扩张速度减慢。

一句话: 挑销售,做不大,难赚钱 。

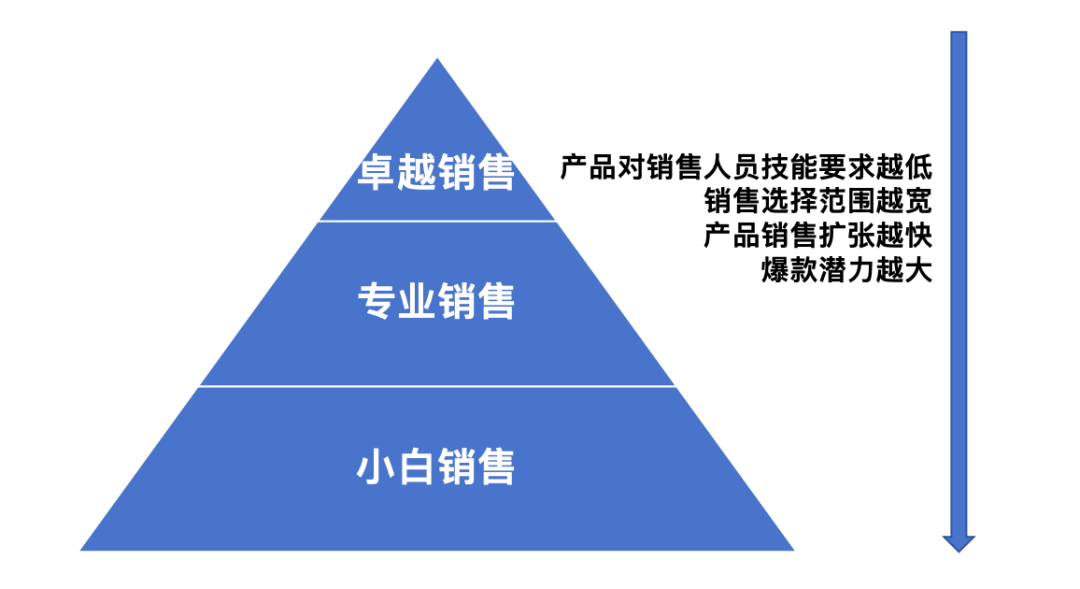

如上图,我们把销售简单分为三个等级,小白销售、专业销售和杰出销售,从数量上,小白肯定是最多的,专业的要少一到两个数量级,杰出的更会再少一两个数量级。

如果你的产品,只有最杰出的人才卖得出去,那卖爆就会变成天方夜谭。

而且成本都会花在养销售上。甚至把所有利润都给出去,也找不到能卖得动的销售,那就注定难卖爆了。

要做卖得爆的产品,不仅要满足用户的需求,而且要降低销售难度,最好让阿猫阿狗都卖得出去,才有卖爆 的可能性 。

有人可能说,互联网时代,靠的是产品口碑,靠的是用户自传播,还要什么销售,太Out了。

能够靠口碑的产品,本身就具备好卖属性,大多数用户,在销售方面都是小白,当产品本身的销售难度足够小,对销售能力要求比较低,几句话就能把价值讲明白,潜在卖家也不会有什么怀疑,感觉购买风险很低的时候,口碑传播才能顺利实现。

成功的品牌往往会拼命的去做广告、做背书,目的就是让销售难度尽可能的降低,最好销售不张嘴都能卖得出去。

过去宝洁打电视广告,一个区域一个区域的打,打完就会去看超市销量的变化,请明星打广告本身并不直接产生销售,打广告目的是降低的是销售阻力,提升的是转化率。

刚才谈了半天“好卖”,那么如何精准的评价产品“好卖”?这里套用一堂的“动力阻力”模型。

好卖度 = 用户购买动力 / 销售阻力

用户购买动力,就是用户对产品价值理性和感性价值感知的总和。

销售阻力主要包括两个要素,成本和风险。成本,包括直接的金钱成本,和获得、使用需要花费的时间精力。

风险主要是产品的功能、性能是不是和一开始的预期一致,因为选择A,不能选择B的机会成本,其实也应列入风险要素。

所以:

好卖度 = ( 用户认可的理性价值 + 用户可感知的感性价值)/(购买使用总成本 + 风险与机会成本)

这些要素,依据不同的品类,不同的产品,会有非常大的不同。

第一,先讲动力:

在价值感知的部分,理性上越简单,越清晰,感性上越能激起情绪和欲望越好。

举个例子来说,一个抗衰老的淡纹产品,“7天减少40%的皱纹”,就比“光速淡纹”来得清晰和明确。

人类大脑喜欢简单,复杂了,人在心理上会本能抗拒,反而有可能降低产品的价值感知,所以,对产品功能定位的描述,力求简单,搞功能大集合,用户反而容易懵。

但是站在产品经理角度,往往在产品上投入了大量的心思,精力,自家的孩子,从头到脚,哪哪都好,放个屁都是带HipPop节奏的。所以在宣传方面,往往啥都不肯丢,会把用户看得很迷糊。

对于高溢价产品,感性价值的塑造,甚至比理性价值还重要,这篇文章就不展开说了。

第二,再讲阻力:

产品价格是最直接的阻力,同时价格也是风险的一部分,如果价格很低,买不了吃亏,买不了上当,用户可能买买试试,大不了扔了。

反过来,如果要做高溢价、高毛利、高客单的产品,就要花更多的精力去做用户可感知价值的塑造。同时,尽可能的降低用户对这个产品的风险认知和机会成本。

我们同样用抗衰老护肤品来举例子。

为什么有些护肤品,价格低也卖不出去?因为有机会成本和使用风险。

比方说,我用了这个产品,没效果,但是我要花时间,这段时间,我用别的产品,有效果,我损失的不止购买产品的钱,还有我的时间和青春。

同时,如果产品不靠谱,我过敏了,长痘了,我还要去花额外的时间和金钱来解决这个问题,所以塑造产品的“信任感”非常重要。

所以我们看到绝大多数的护肤品牌,会投入重金来做功效检测、专家背书、技术背书、明星背书等等,为的就是打消消费者的顾虑,降低销售阻力。

这时候,如何判断产品的销售阻力降得是否足够低?主要就是看产品老用户推荐给新用户的时候阻力大不大。

如果老用户推荐给新用户的阻力不大,才说明这个产品有卖爆的潜质。如果老用户推荐给新用户都推不动,说明这个产品,还有很多的内功要练。一方面是更加有力且清晰的价值塑造,另外一方面是要提供足够多,足够有力的信任背书。否则不光产品卖不爆,即便能通过一些特别的渠道,勉强销售出去,也会被渠道吃掉大部分的利润,赚不到钱。

这就是一些小众的,口碑很好的产品,过得很艰难的最主要原因:对“好用”过分自负,而对“好卖”不太关注,靠着“好用”单腿跳,终究拼不过“好用”和“容易卖”两条腿跑。

我们再举回老罗锤子手机的例子。

当年买锤子手机的人,往往是被老罗的极客执着感动,基于对人的信任,购买锤子手机。而老罗津津乐道的那些功能,有一定的噱头和可玩性,实用性其实没那么高。也就是说,这些都是锦上添花,不是雪中送炭,满足的不是刚需。对于老罗的粉丝,买这个手机,动力高,阻力低。动力是老罗的情怀,低阻力来自对老罗的信任。

但是在老罗的死忠粉之外的圈子,可能就对这些不以为然,甚至会觉得老罗的粉丝是不是被老罗施了什么法术不太正常。好产品,往往最难就是“破圈”,破不了圈,原因就是对普通用户的销售阻力太大,对公众不是“好卖”的产品。

同样的,小米早年曾经坚持过互联网传播,线上渠道。后来发现走到一定规模就走不动了,因为还有很多潜在的客户,用互联网传播的那套影响不到,所以小米最后就决定铺线下渠道,销量才得以继续走高。

还有一些产品,口碑传播做得很好,一度很火,但是因为产品有硬伤,“好卖”但是不够“好用”。或者没有核心竞争力,最后在竞争中被淘汰,很多网红品牌,像黄太吉的煎饼,HFP的护肤品,都属于此类。

至于既不好卖,也不好用的产品,就纯属自嗨,自娱自乐,自生自灭了。