研报系列

大家好,我是达叔。

一个想 和大家一起慢慢变富的家伙。

东大45年投喂怪物崛起,城中村,是深圳独特竞争力,劳动力蓄水池

这一段时间,高层有一份文件出来了:

《关于

2024

年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》

。

里面提到了,养老金违规挪用问题:

共审查

4.14

万亿资金,发现各类问题金额

601.61

亿;

其中:

13 省将 406.26 亿“城乡居民养老保险基金”等,挪用于“三保”支出、偿还政府债务等。

“三保支出”是保基本民生、保工资、保运转,简单理解为体制内工资即可。

从这也能看出:

2021

年地产下行之后,各个地方的税收能力下降。

根据

“原中房集团董事长”孟晓苏的说法,东大税收分为三部分:

9

万亿的高层税收,

9

万亿的地方税收,

9

万亿土地出让金

+

地产税收。

一旦地产下行,土地出让金腰斩,土地税收也会下降。

“第三个

9

万亿”保不住,工资都发不出来。

逼急了,连

“城乡居民养老保险基金”都被挪用了。

目前的养老金制度,一共分为两块:

城乡居民

养老保险基金,包括着农民、城里没有稳定工作的人。

城镇职工

养老保险基金,包括着体制内、城里有稳定工作的人。

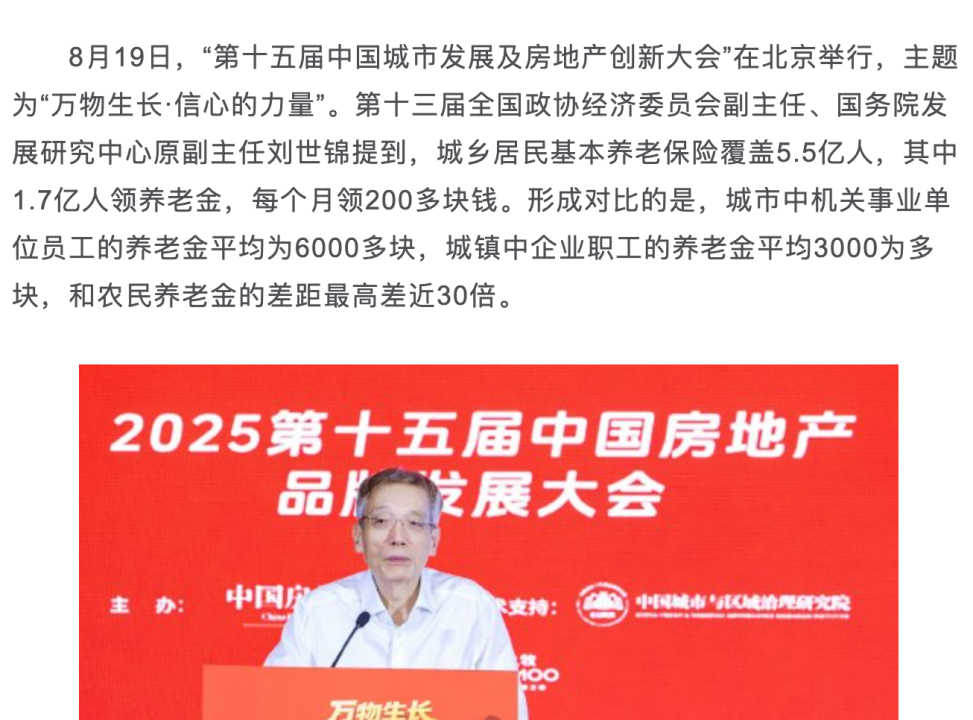

按照专业人士的数据,达叔团队研究了一下社保收支:

领取

“城乡居民养老保险基金”的人数,大概在

1.8

亿左右,占比

33%

。

平均每月

246

块;

领取

“城镇职工养老保险基金”的人,分为体制内和企业。

根据专家的数据,体制内每个月

6000

块,企业每个月

3000

块。

可以推算:

体制内退休人数

2300

万,占比

37%

。

企业退休人数

1.31

亿,占比

28%

。

体制内:企业:城乡居民的养老金,是

30:15:1

的关系。

非常不正常。

大量专家都开始建议,每年多为

“城乡居民”花点钱,为农民提供更多兜底。

从数据上看,

2024

年,“城乡居民养老支出”只有

5322

亿。

不到

“企业养老支出”的零头。

如果能够提高

1

万亿,就能把“城乡居民”的养老金,提高到

1000

块

/

月。

第一,能增加底层收入。

而他们的消费意愿更强,花更少的钱,能够更好的刺激经济。

第二,如果花点钱,把年老的农民工养起来,让他们退出劳动力市场,能够减少内卷。

只有人口减少之后,打工人才能获得更多溢价。

曾经有人讲过一个日本的故事:

现在日本企业招聘的时候,应聘的在下面坐着,招聘的在上面站着。

因为日本老龄化严重,劳动力市场不再内卷,打工人就有这样的待遇。

但是再看中国,现在环境不好,能找到工作,都已经谢天谢地了。

应聘的别说站着,就算在下面跪着,也有大把人愿意。

现在各省消费数据,有一个反常的现象:

老年人口比例高的地区,消费增长更好;

年轻人口比例高的地区,消费增长反而更差;

这是为什么?

按照常理来看,老年人应该是不消费的,一年如果有

10

万养老金,恨不得存下来

9

万。

这是因为,现在城里的老年人,退休金更高。

就说上海,你随便去市中心一个花园逛逛,问问里面老头老太太的退休金,发现都能有大几千。

好一点的,甚至能月入过万。

而同样在上海,年轻人每个月加班熬夜,有多少能拿

1

万

/

月的?

而大城市的中年人,则是最惨的。

上有老下有小,身上有房贷,还要时刻面临着裁员的风险。

现在每天求神拜佛,千万别被公司裁员了。

记得前几年,在互联网行业裁员高峰期时,某家互联网大厂,某一段时间突然很多女员工怀孕了。

别人一研究,发现这是战术性怀孕。

因为下一波裁员名单已经出来,很多女员工在上面,于是回家和老公一商量,要不生个孩子吧。

起码还能保住

1

年,不被公司裁掉。

只不过这么操作的人太多,后面大厂招聘的时候,对女员工要求更高了。

属于是

“把门焊死”的行为。

把上面的现象总结一下就是:

生机勃勃的老年人

;

生无可恋的中年人

;

死气沉沉的青年人

。

麦肯锡的研究,也证明了这一点:

在过去

20

年上行周期时,哪些家庭抓住了机遇,积累了巨大财富,现在就更乐观。

在

2012

年的时候,经济学界宗师级别的人物,吴敬琏曾说:

目前的社会矛盾,已经到达了临界点。

现在来看,

2012

年能有多少社会矛盾,和现在能比么?

试想一下。

现在

30

岁以下的人,如果家里没有积累,完全需要白手起家。

本身找工作就不容易,还要面临裁员风险。

而房价也早早被前辈炒起来了,就等着他们过去接盘,把债务背到自己身上。

每年加班加点,拿着

1

万

/

月的工资。

结果来到公园,发现老人的退休金,和自己差不多。

再加上社会中处处都有一把镰刀,在等着他们,非常没有安全感。

这种

“代际、贫富的矛盾”累计之后,会发生什么?

可以参考一下日本。

日本在

1990

年之后,代际之间的差距非常大。

很多年轻人觉得,社会大部分财富被老人占有,自己没有机会。

最后要么躺平了,要么走向另一个极端:

用物理办法,实现财富平均化。

当日本年轻人没钱消费,日本老年人没意愿消费时,日本国内经济很难起来。

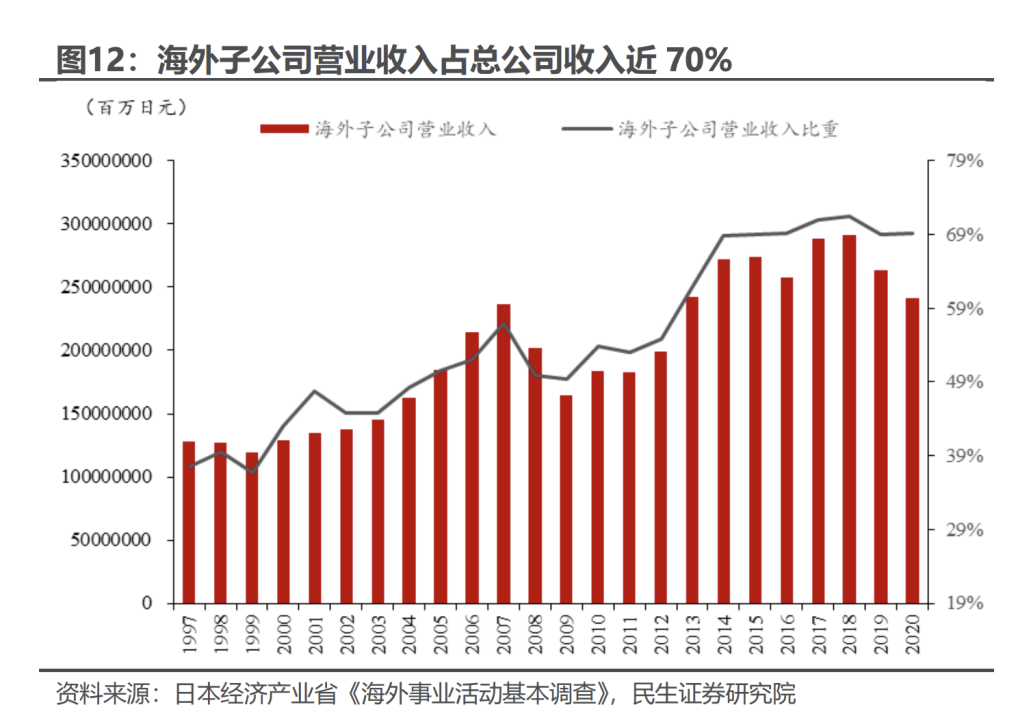

于是,大量的巨头企业开始出海:

你们不消费,那俺们也不跟你们玩,出海赚全球人的钱去了。

现在日本的海外收益,是国内收益的

2

倍,大概是

7:3

的关系。

现在

30

年过去了,日本高速发展时期的老人们,逐渐走到生命尽头。

日本被动实现了财富再分配,经济获得了新的增长空间。

所以最近

1-2

年,巴菲特带头,一大批国际投资人,都跑到日本买楼买股票:

这就是在参与,日本的财富再分配。

东大目前的发展模式,基本就是在复刻日本。

国内消费也起不来,企业也在大力出海。

唯一不同的,就是美国的态度,以及国家本身的拳头大小。

劝年轻人“掏空六个钱包”的樊纲:全球化收缩期,要搞超常规刺激

每次改革时,都会有一批人利益受损,这就造成了改革阻力。

例如现在精简

“紧缩型城市”,最大的阻力来自于体制内部:

如何才能低成本的撤销冗余编制?

赎买企业家,给钱就行了。

可要赎买编制,这个成本就太贵了。

参考历次机构改革的经验,合并组织后,往往会产生大量冗余。

领导一正八副,都不罕见。

这时候就要用

“拖字诀”,只出不进,等待员工自然退休;

或者是提高退休待遇,要求提前退休;

或者是通过转岗等方式,逼着别人自己跳槽。

这可以被叫做

“编制去产能”。

但和 “工业去产能”一样的是,减少供给的同时,也伤到了需求。

前一阵子体制内不允许“随便吃喝”,结果小县城饭店都黄了不少。

因为小县城里,高端消费力不多,都是围绕着编制吃饭的。

再比如工业部门。

都知道生产端内卷,大量的商品卖不掉。

有人说,那就趁着危机的时候,让他们自己破产,行业兼并重组后,不就能解决产能过剩问题么?

但由于体制因素,尤其是地方保护主义的影响下,操盘手是不会眼睁睁看着,自家地盘的企业倒闭的。

因为这涉及到税收、就业问题,都是重中之重。

所以每次遇到危机时,高层都会放水给生产端,让企业吊着一口气,去产能很难完成。

只有等到问题非常严重,无法拖延了,才会下定决心,刮骨疗伤。

例如

1998

年、

2015

年以及

2025

年。

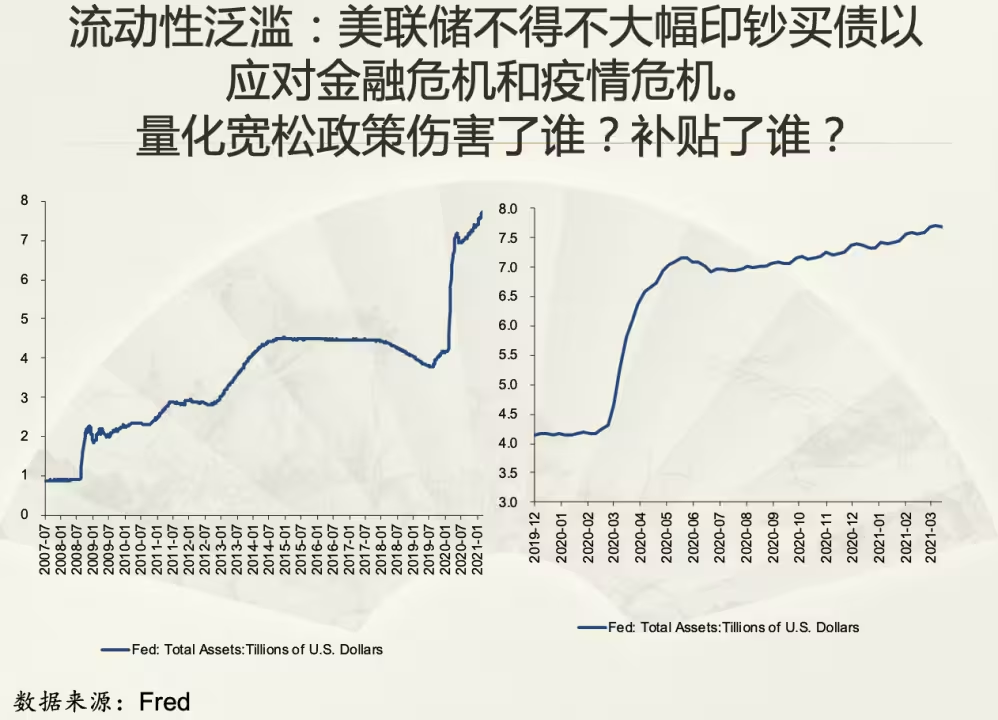

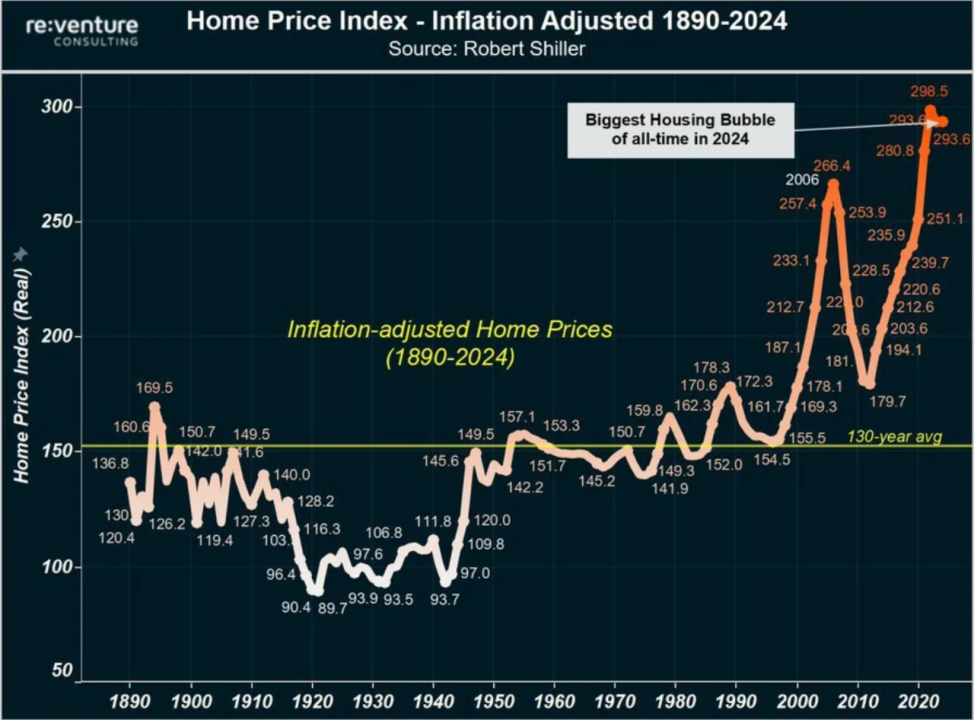

但对比一下美国和日本救市的操作,你会发现:

放水给生产端,只会治标。

放水给居民段、资产端,才能治本。

日本

1990

年代经济下行后,把大量资金投入到生产端,以及大基建中。

就是不愿意大规模救楼市。

而美国在

2008

年金融危机后,直接把水管子掏出来,疯狂为资本市场灌水。

于是,美国楼市不到

4

年时间,就走出

V

性反弹,进入下一轮上涨周期。

这样的救市策略,非常高效,是值得东大学习的。

目前东大高层,初步拿出了学习成果:

成立中储房,直接拿出几万亿资金,跑到市面上收楼。

现在大方向已经定下了,只在一些细节上,还在敲定具体责任。

楼市大涨的先行信号。

上海: 办公楼 | 国资 | 限购 | 外资 | 抢人 | 拆迁 | 昆山 | 高铁站 | 豪宅

深圳: 深圳豪宅 | 深圳科技 | 财政 | 深圳铁饭碗 | 东莞深圳 | 拆迁 | 罚没收入 | 外贸 | 新能源

广州: 地铁 | 重庆杭州广州 | 机场 | 电商 | 拆迁 | 珠江新城 | 珠港澳大桥 | 广州莫斯科

杭州: 杭州板块 | 权力结构 | 萧山 | 浙大 | 阿里效应 | 地铁 | 东富西贵 | 端水大师 | 人口破千万 | 舟山宁波杭州 | 外地购买力 | 杠杆率 | 招商 | 卖地 | 六小龙 |

南京: 抢人 | 拥江 | 南京10年系列 | 宁杭之争 |

关注达叔,一起慢慢变富。

用微信扫码领券续费,达叔付费社群,可以优惠365元。