我,为什么不是公知?

Author: 古原

| Origin link:

wechat link

“古老师,我认为,你应该也是公知,你为什么老把公知当个负面词用呢?”

因为,“公”和“共”是两回事,公有事务是指政府控制之下的事务。

但共有事务,是私有事务的集合,本质上也是私有事务。

甚至我质疑,一个孩子失踪,动用上万人,请全国的刑侦专家,用上最好的鉴定设备,有这个必要吗?

如若以后,所有的孩子失踪,都用上这种手段,那只会征更多的税,即每一个人都将为所有类似事件买单。

我看到的,不是官方不努力,而是公有调查机构的低效以及国有仓库的管理混乱。

他们要么指向阴谋论,要么指向地方政府还是不够努力找,花的钱太少。

公知的存在感,建立在一个基础上,那就是,尽可能将更多的事情纳入“公共事务”。

他们不管三七二十一,根本也不管这个人为什么自杀,他们就认为,这个人的贫困,是因为政府没有花钱去帮助她,所以他自杀了。

他们不仅武断地将一个人的自杀行动归因于贫困,并且还将贫困的因指向政府慈善不足。

这就是一个典型地将偶发个体事件,异化为公共事件的情况。

你看,他们对穷人有多好,不用工作都可以天天在家吃政府福利。

甚至他们的呼吁是有成果的。动用税款,征更多的税来搞政府慈善就是当下的现象。

相当多的公知,他们只有将一切事务视为“公有"事务,他们才能在舆论在不断地增加影响力。

下岗女工,应该同情,杨改兰,应该同情,丢了孩子的胡鑫宇父母,应该同情,这些同情,都要转变成为政府的事务。

垄断是政府许可,而不是企业很大,针对市场中没有特许牌照的企业搞反垄断,是不必要的。

价格管制,是不必要的,哪怕在疫情期间,因为这会让供给减少。

福利支出,是不必要的,因为市场化就是对消费者最好的福利。

环保问题,是产权侵犯问题,是私有事务,应该由当事双方协商或法律解决。

一个追求公有事务减少的人,怎么会定义自己是公共知识分子呢?

正如,我经常和我的会员朋友说,一个社会不怎么讨论政治,就是好社会。

因为说明,政治对个人生活影响不大,大家都忙着赚钱。

而一个社会天天讨论政治,这说明,政治对个人的影响越来越大了。

我的会员群里,甚至谈政治经常会被批评,因为大家认为,最好多谈赚钱,我的会员群的活动刚在深圳举办完,会议的主题,是一个创业项目。

公知们喜欢推动一些莫名其妙的东西,比如官员财产公开制。

我关心的是税率能不能低一点,企业管制能不能少一点。

税收上去了,反正不是自己的了,我管不了他花在哪。没有意义。

喜欢官员财产公开制的公知,其实是在说,我希望参与政治,成为权力的一部分,我要参与监督官员。

而我坚信,只要权力在,想要杜绝用权力谋取个人私利是不可能的。

公知们并不反对权力够大,反而他们羡慕大政府,最好政府将吃穿用住教育医疗全部管起来。

他们批评的背后,其实是自己内心想成为权力的一分子的思维的体现。

因为所有的言论,他们都表达了这种意图,他们要参与权力监督,甚至希望成为官员(议员)。

民主当然是自由的反面,因为他鼓动全体人参与权力,结果必然是权力越来越大。

我并不会向政府喊话,呼吁他们减少权力,减少管制。因为我清楚地知道,权力很难主动减少。

这是政治的逻辑决定的,哪怕是我身处其中,也一样这么干。

一个负责管理市场的官员,你让他管的东西越多,他越开心,因为这样能搞到更多的利益。

我只会向民众喊话,是你们什么都要求管一管的思维,让权力越来越大。

无数民众抱怨食品安全,要求政府管一管,才有了史上最严苛的食品安全法,才有了对超市几棵葱就天价罚款的事件。

当然也与我的身份有关,我从来就没想过把自己当成一个为国为民呐喊的知识分子,我就是个商人,经商很多年了。

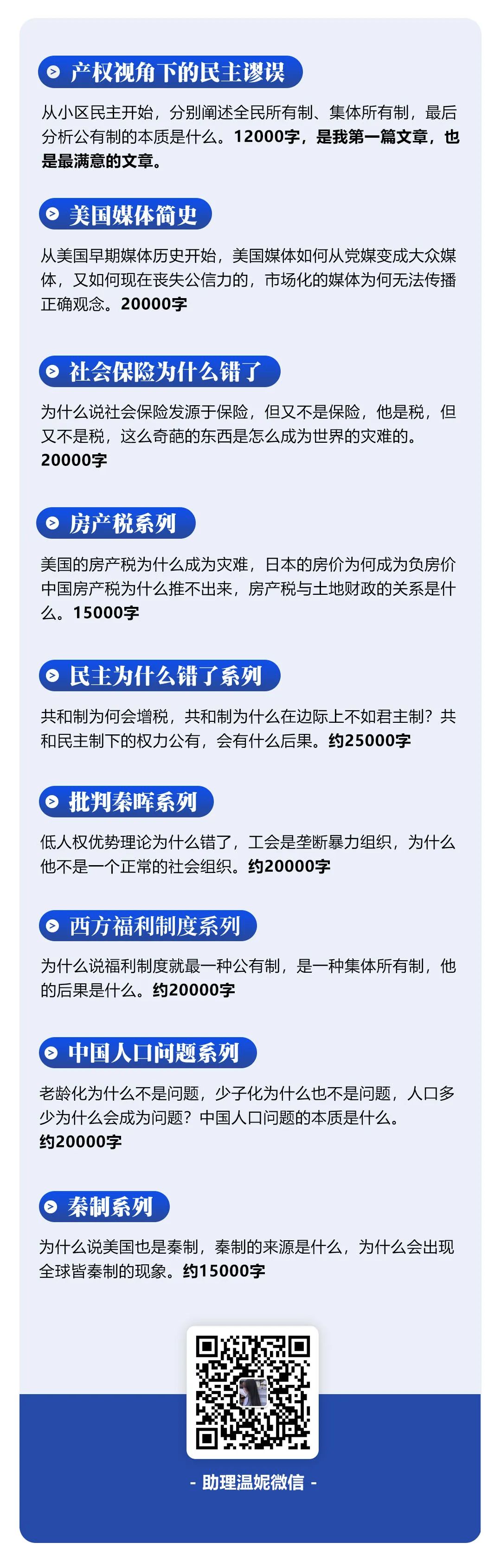

两年自媒体写作,传播经济学,200多万字文稿,大都消失不见(炸了四个号了),想看的朋友打赏68元,即可获得全部文稿,扫码联系助理即可。