来源:《吴伯凡讲透道德经50讲》

作者:吴伯凡

并行的世界

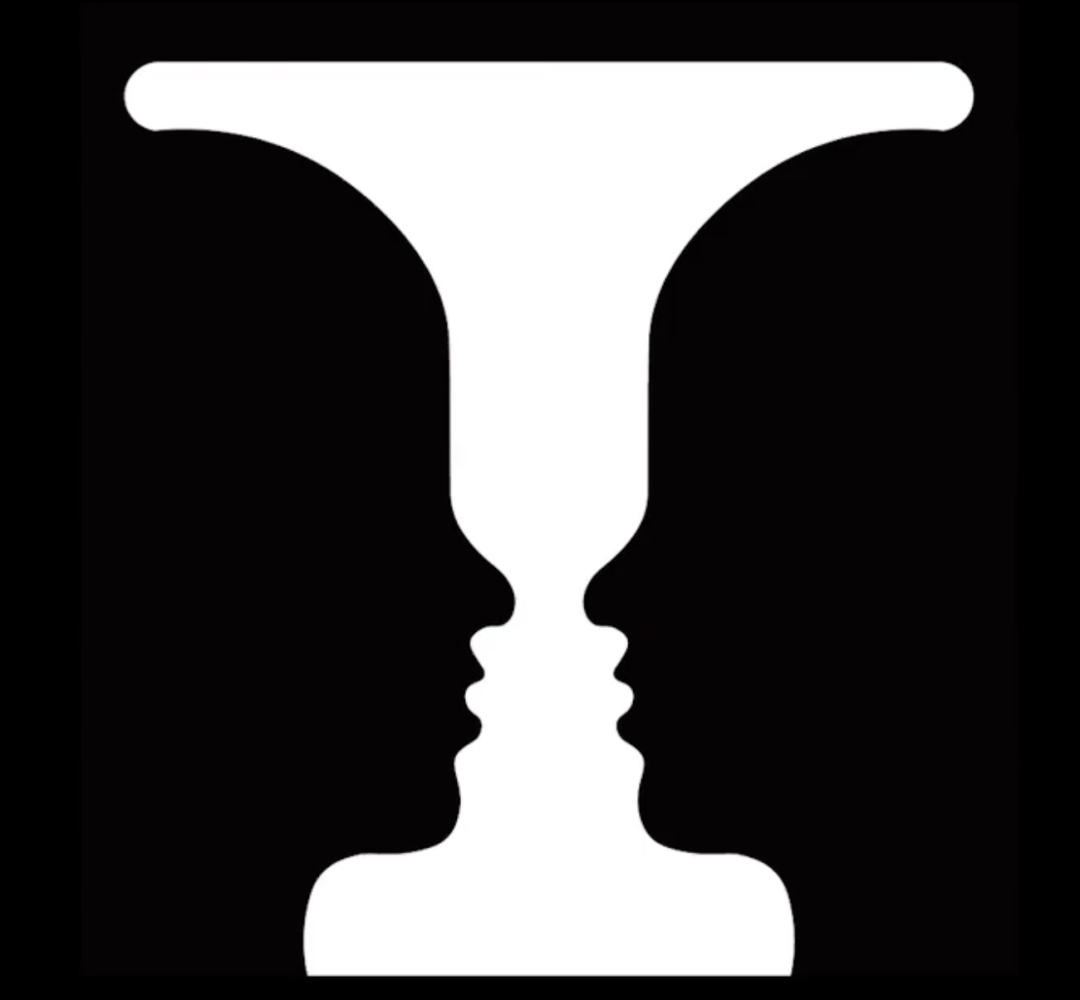

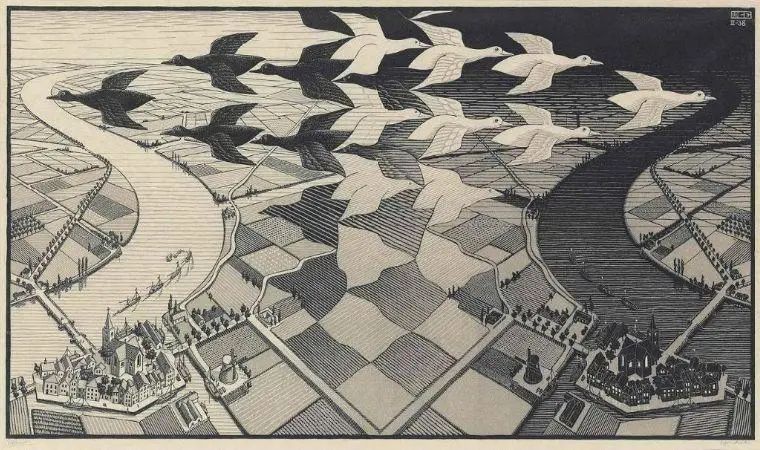

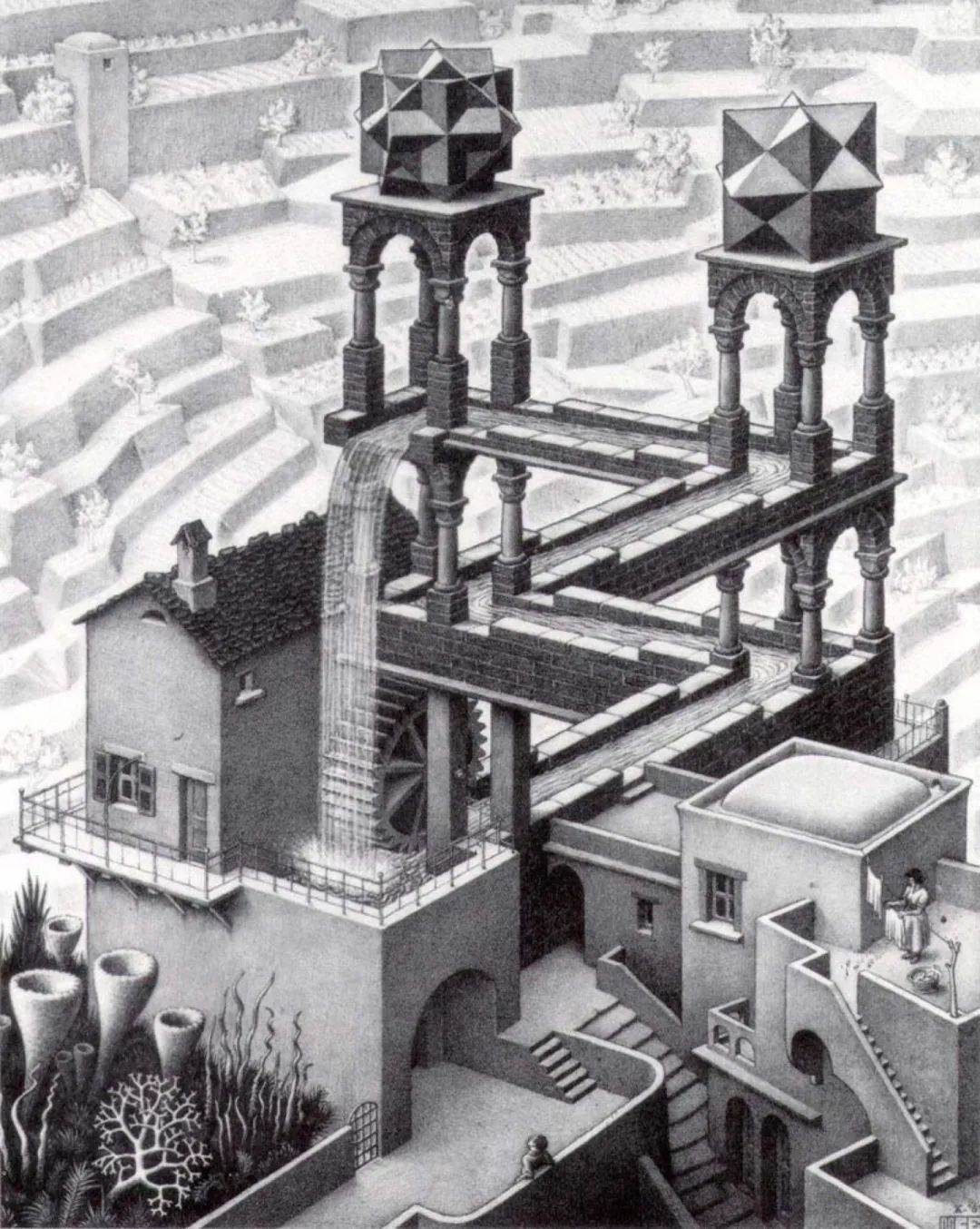

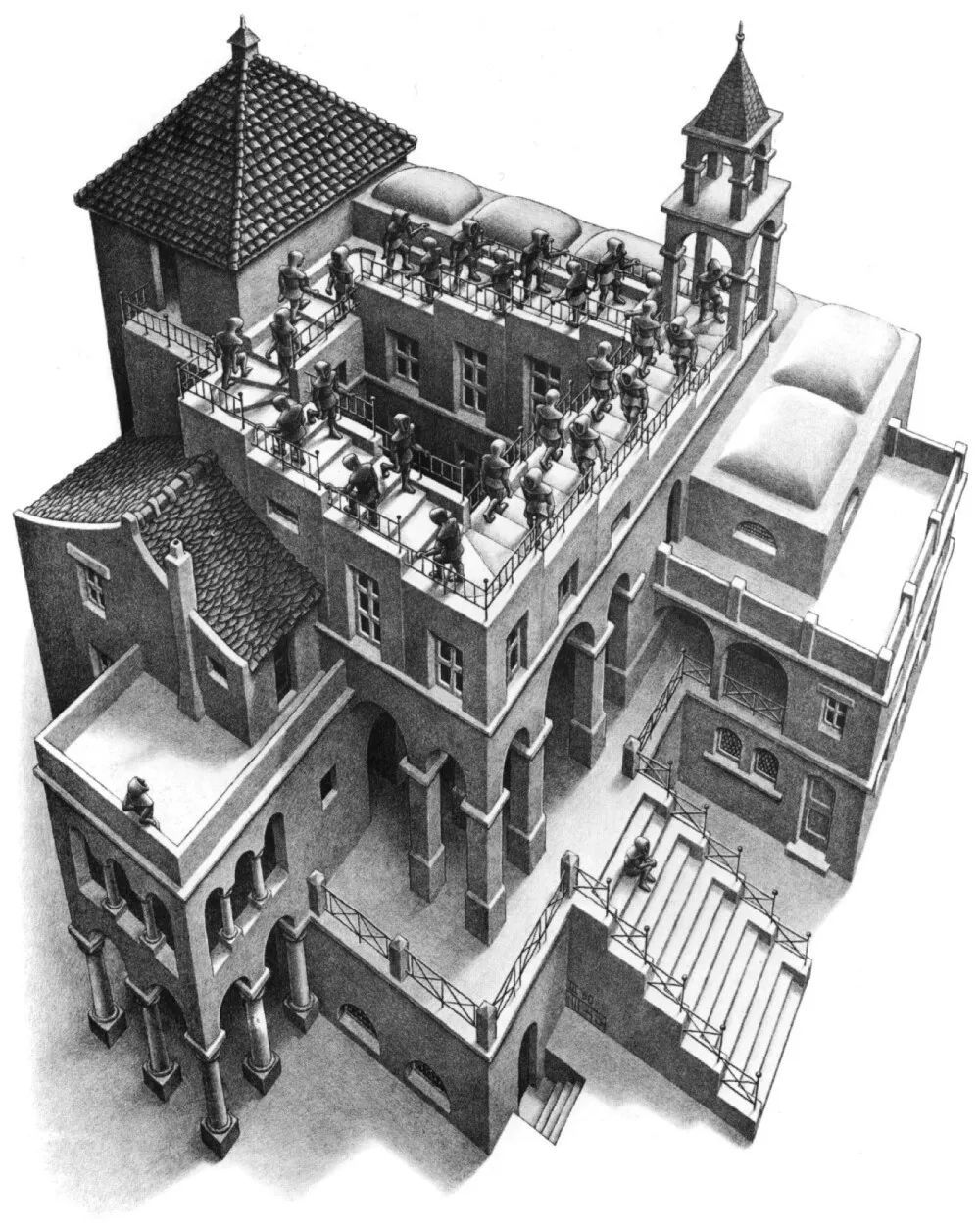

我们不妨看看那些两奇互偶的图形,现在你可以打开文稿,看看下面这几张图。

曲则全,枉则直,洼则盈,

敝则新,少则得,多则惑。

是以圣人抱一为天下式。

两个故事

再次提醒大家。

7月26日晚18:00-22:00,在金山岭长城上,罗振宇将和你一起读《国家人文历史》,看中华文明群星闪耀。

点击下方链接,预约本场直播。

点击“阅读原文”,查看《吴伯凡讲透道德经50讲》