题图由我厂AI生成

书读百遍,其义自见

一、书读百遍

今天讲讲治学。

为什么有人学东西,一学就会,马上就能掌握精髓,博闻强记?

为什么有的人,学一个东西,过了很久,就是学不会?

是因为前者更为聪明吗?

不是的。

你学不会,可以非常肯定的说,你的方法不对。

学一个东西,有人一看,那么一个大部头,马上心里就发怵,气势上就输了。

实际上,即便是天才,也不是一遍就学会的,而是要看很多遍才能消化理解。

你一看就发怵,那是你心急,希望很快就能学会。

比如你买了一箱矿泉水,你能一天喝完吗?

当然不能,而且你要硬喝,这就很痛苦,肚子里面鼓鼓胀胀的。

但是你把水放在那里,每天口渴了,喝一点,都不用刻意喝,马上水就喝完了,甚至你会觉得这水喝的太快了,又要买了。

读书,也是类似,你想一下子读完,就很痛苦,你慢慢看,每天看一点,反而很快就看完了。

所谓“欲速则不达也”。

书读百遍,其义自见,这句话出自陈寿的《三国志》。

其中“百”指的是“多”的意思,并不是说让你真的去读100遍。

那有人就问了,有的书,我真的读了很多遍,为什么还是没有进步呢?

那是你对“百遍”这两个字的理解是错的。

你读了很多遍,但是你每次读的时候,都是跟第一遍是一样的,当然收获甚少,味同嚼蜡。

你并不是读了很多遍,而是把第 一遍重复了很多次 ,边际效益递减,而且越读也没味道,越读越厌烦。

“百遍”的真正含义是, 每一遍,角度都是不同的 。

苏东坡,苏学士有一首诗叫《题西林壁》,里面有一句话叫:

远看成岭侧峰,远近高低各不同。

就是说一座山,你远看,侧看,从高处看,从低处看,角度不同,这个山的样子则各不相同。

如果你要把一座山扫描成全息影像,你就不能只扫描一面,而是很多面,才能了解这个山的全貌。

就像盲人摸象,把每个人摸的信息结合在一起,才能是一个整体的形象。

苏学士,能写出这句诗,就说明他领悟了读书的精髓。

事实上,苏学士本人在治学读书上,就是这么做的,就是从不同的角度读很多遍。

说苏学士是天才,应该没有太多人有异议吧。

有异议,以后不要吃东坡肉,东坡肘子和碳烤生蚝,这都是他发明的。

猪肉也不要吃了,这个是他开始推广普及的。

比如说读历史,你应该怎么读?

很多人读的是错的,希望一遍读下去,把所有的事情都搞清楚。

那你必然失败,读不下去。

因为历史里面的信息太多了,你的注意力不够,你看了这个,就丢了那个,人脑的负担很重,看得想吐,最后就只能放弃了,

Attention is all you need。

真正的读法是, 分很多遍读,但每一遍关注的角度不同。

你不要看历史那么繁杂,你读第一遍,就像诸葛亮那样, 观其大略,不求甚解。

你就知道一个大概就行了,不用关注细节,什么都不用记,先让脑子里面有个印象。

这样,你就很快就读完了,读完的感觉是,大概知道有那么回事,但是说细节又说不上来,脑袋瓜子嗡嗡的,知识的肿胀感。

如果你要求很高,要记住所有的事情,完了,估计你永远都无法开始。

第二遍,也是通读,但是你有了重点,关注你最感兴趣的事情。

比如说,第二遍,你可以重点关注军事,就是打仗,谁和谁打,为什么打,地点在哪里?战略战术是什么,为什么赢,为什么输?

搞不清楚的,你就查书查资料。

这一轮读下来,军事的问题就搞清楚了。

第三遍第四遍,你就关注内政、外交,地理,关系,人物,年表等等。

每次都是通读,每次关注的侧重点都不一样。

比如说人物,讲个五代史的例子,有一次郭威平李守贞叛乱的时候,士兵们都杀红了眼,突然看见一个女的坐在遍地的尸体中间。

一般这种情况下,这个女的就必死无疑了,死前被乱兵蹂躏那是免不了的。

士兵们刚要上前,这个女的在那里大声说,我父亲是魏王,与郭公是世交,速速报与郭公。(刚动我分毫,当心你们要灭族)

郭威赶紧过来,原来这个女的是李崇训的老婆,是魏王符彦卿的女儿。

原来李守贞的儿子李崇训要自杀。

但是他自杀之前,要把全家都杀了,已经杀了很多人,但就是找不到老婆,原来他老婆躲起来了。

他找不到他老婆,就先自杀了。

要死,你死,我才不死。

她父亲符彦卿又是谁呢?

是符存审的儿子,因军功封魏王。

符存审又是谁呢?

符存审就是李存审,是李克用的养子,十三太保中的九太保,所以赐姓“李”。

原来这么大来头,是五代的一个军事集团:符家军。

后来郭威给柴荣提亲,这个女的就嫁给柴荣了。

我们知道,柴荣后来当皇帝了,这个女的就是历史上著名的大符后。

大符后其中一个妹妹,也是嫁给柴荣,这就是小符后。

还有一个妹妹嫁给了赵光义,就是那个高粱河车神,他哥叫赵匡胤。

你看,从李克用到柴荣,都串起来了。

几遍下来,你就发现,你把这个东西已经慢慢吃透了。

知识,其实是网状。

最开始,你没形成网,读起来当然难,但是知识网络一旦形成,总有一天,你会突然之间豁然开朗,原来如此。

这,就是 其义自见 的道理。

这个方法,已经被现代的研究所证明,是非常有效的。

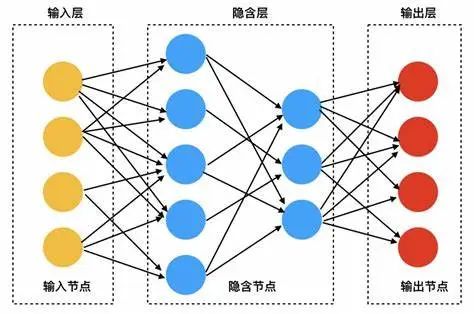

说AI神经网络是模拟人脑,这基本属于扯淡。

人工神经网络和人脑相差很远,几乎完全不是一个东西。

但是人工神经网络,可以让我们大致可视化了解学习的原理。

人们研究发现,人工神经网络,实际上要分成很多层才可以。

因为每一层, 只能学到一部分知识 ,要层数足够深,才能学到完整的知识。

因为人脑的注意力有限,所以每一遍,你就学其中的一个角度就行了。

多说一句,其实看房也是类似,你每看一遍,你看的角度是不一样的。

二、有的放矢

这种方法之所以有效,还有一个很重要的原因。

那就是有的放矢,你是有目标的,你真有靶子要射。

人就是这样,一旦你是有目标的,你的注意力就会特别集中,驱动力特别强。

一个人真的拿了钱要买房,那么他就看得特别仔细,因为他真的是要买。

但是如果他不是真的要买房,只是过来随便看看,那基本和逛公园差不多,看完就完全忘记了。

你看书,除了第一遍是观其大略,后面每一遍,你都是为了搞懂一个事情,那么你学的速度,理解的深度就会快很多。

为什么人在实践中,就学得特别快呢?

因为你这个时候翻书,找资料,你是为了解决你的问题。

解决这个问题的过程,就会让你去看方方面面的细节,记忆就特别深刻。

有人问,天平天国杨秀清,以前只是一个烧炭工,从来就没打过仗,那他是怎么学会的?

一样的,因为需要。

最开始,他当然是没有经验,但是都已经到了生死攸关的地步了,他就会收罗所有相关的信息,就是为了能赢。

这种学习的速度,比没有目的乱学, 效率不止高十倍,而是千倍万倍 。

就像有些人学编程,学AI,就是看看教科书,做做课后习题的都很少。

这样,你其实根本就没学会,就是很菜。

你这个不叫学习,实际上,就是过来玩玩,逛公园而已。

你真正想学会,其实应该迅速的把书看一遍,了解个大概,然后马上开始做项目。

在做项目的过程中,你马上发现,怎么这个就是不行,那个就是不灵,你就找原因。

做个几个项目,你就会发现,知识已经成网,很快就融会贯通了。

因为你一旦有了目标,整个效率就大幅度提升了。

还有一种学习方法,就是教别人, 教是为了更好的学 。

道理也是一样的,也是有目标驱动的,所以就学得快,理解得深刻。

所以,你可以把你学到的东西,写个总结。

你会发现,你在写的过程中,有很多东西其实没搞明白,这个时候,你就去把它搞明白,你就进步了。

需求,实际上才是科技进步之母。

三、形成正反馈

无论你是做项目,还是以教带学,或者是写总结,这都是 输出倒逼输入 。

这个方法的有效性,也为现代的研究所证明。

就像AI,在数学、代码领域突飞猛进,为何?

就是因为数学、代码非常容易验证,错的就是错的,对的就是对的。

9.9和9.11哪个大?

虽然你不知道怎么训练AI去解决这个问题,但是你一眼就能看出来哪个大。

造一个冰箱也许很难,但是知道冰箱制不制冷,还是非常简单的。

造一辆汽车也许很难,但是知道这个车好不好开,还是非常简单的。

一旦AI知道对错,那么它就能自我迭代进化了。

其实AI里面的“反向传播”,大致就是这个意思。

就是和实际的数据去对比,一旦发现差距,就 反过来更新神经网络的权重 。

王阳明说的知行合一,也是这个道理。

就是你通过实践,反过来 更新你脑子里面的神经元认知结构 。

那么在学习的过程中,获得反馈非常重要。

你马上就知道哪里错了,然后发现其中的问题,那么你学习的速度和深度,就远非他人能比了。

奖励,就是一种反馈。

你做一个事情,学到了东西,赚到了钱,你的积极性就会很高。

在这个领域,你就会觉得无往不利,关键是你可以持久的在这个方向研究。

但是如果在一个方面,没有任何反馈。

其实你的学习就是无效的,不过是走马观花而已。

即使1万小时,那也不过是重复第一个小时1万次而已。

四、结语

学习的真意,就是要学很多遍,每一遍的角度都不同。

同样一个历史事件,过了千年万年,还有人解读。

因为每次解读的角度都是不同的,这种角度有成千上万个。

每个角度,实际上都是带有目的,是有的放矢。

有目标的学习,效率可以高成千上万倍。

最后,就是通过正反馈,带起学习的飞轮,方能持久。

Ps:在当今如此浮躁的氛围下,有多少人会看这样的文章呢?

如果对你有启发,请点个关注或者“在看”吧。

老读者建议“星标”,没有任何互动,系统可能不会在第一时间推送给你 。