读书的误区“五花八门”,每个人多少都会沾染一些不好的读书习惯。以下十个误区,挂一漏万,可以提醒我们不要陷入其中:

罗素说:“不要盲目崇拜任何权威,因为你总能找到与之相反的权威。”我们所有的真理都是暂时性的,随着历史进程的发展,原来错误的,有可能变为正确,反之亦然。 一本书的意义,只在于它能为我们提供一个有限的视角去认识世界、反思世界而已。

读前看书评,是很多人的习惯。但这不仅会改变原本的阅读期待,偏离自己原本的阅读需求,还容易对书形成一种先入为主的刻板印象,从而影响对书的理解吸收。正如美国新闻评论家沃尔特•李普曼所说: “我们应该先理解再定义,而不是先定义再理解。”

人们经常性以为,读书就是理解书中内容。而伽达默尔在诠释学的研究中发现, 读书并不是一个对着文本理解的过程,而是一个在文本基础上再创造的过程。 因为人在读书时候无法抛却原有的认知,因此原有认知必然要对文本进行加工再创造。这也是为什么“有的人只是读了口香糖的说明书,就读出了宇宙奥秘;而有人读了《战争与和平》,却还只是当作普通的冒险小说。”

有些阅读者喜欢追求完全理解、精准理解。符号学上讲,“精准”理解是不存在的。只要是理解,就一定会有偏差。而且,随着读者知识修养和人生阅历的变化,对同一个文本的理解也会变化。正如伽达默尔说: “对一个文本真正意义的汲舀,是永无止境的,它实际上是一个无限的过程”。

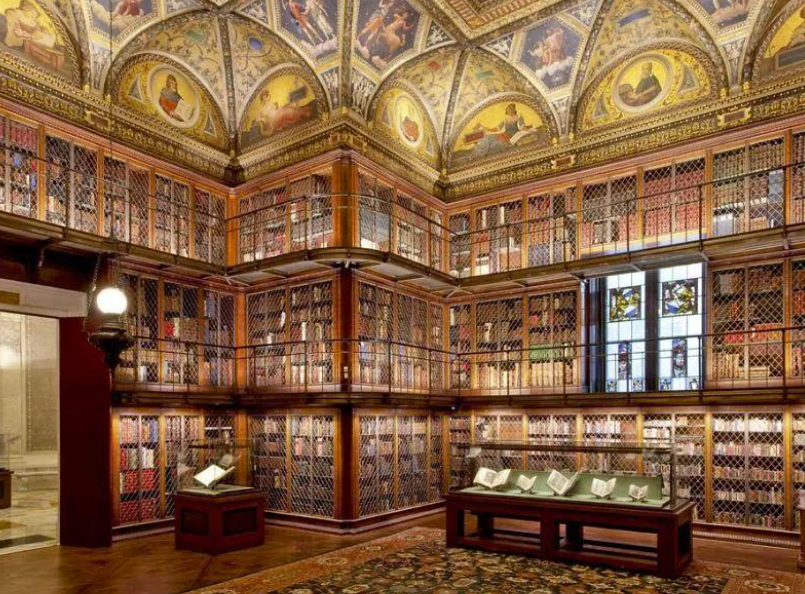

读书原本是为了获得更多、更广阔的视角,来认识世界、改造世界,而如果阅读偏食,只读某一固定类型,就等于将自己关进这个类型的监狱,成为视野狭隘的囚徒,造成思想的营养不良。

一本书读完,非但不是结束,还正好是这本书真正作用的开始。如果一本书读完后,既不将其内化为自身素质,也不进行实际应用,那很快就会忘记,约等于没读过;即使没忘,只是用来引经据典,那意义也不大。