Kevin律师是活跃在微博上的一个著名大V,他的律师身份、在美国的从业、以及美式民主的观念,让他拥有了光环和众多粉丝。但是他是一个彻底的“白左”分子,整天输出的都是观念毒药。

白左最喜欢谈平等、宽容、和平、博爱, 他们不懂自由,不懂产权,不懂逻辑, 就是凭直觉、凭感情。如果他们偶尔说对了某件事,那也是碰巧对了, 所依据的理论根基是错的,甚至完全就没有理论 。其思想观念, 最终都导向了自由的反面,结果就是社民主义。

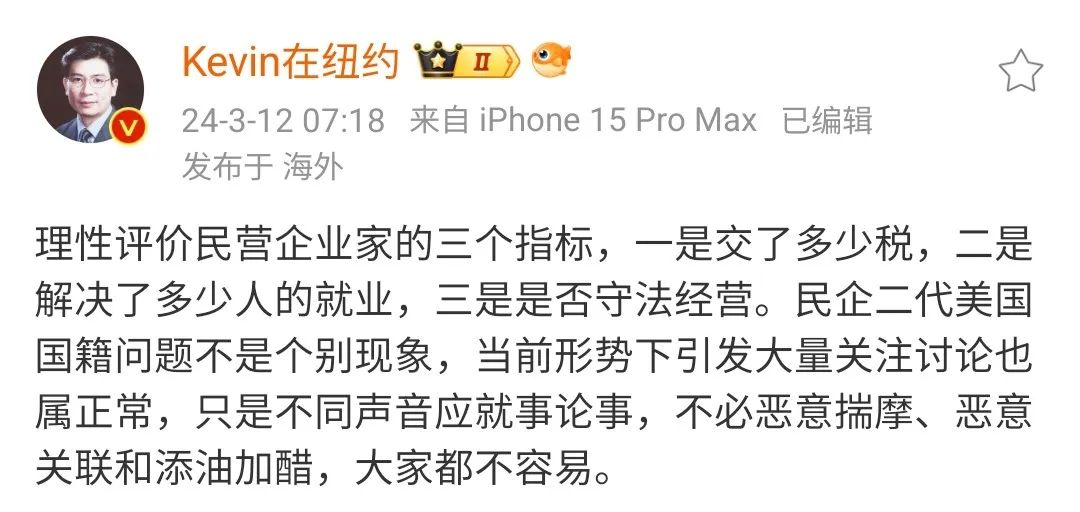

他评价民营企业的几个指标,就充斥着错误。

缴税多少,是衡量民营企业贡献的指标吗?当然不是。

这个所谓的指标暗含一个前提,那就是税收越多越好。

这就是国家主义的思维,以及供给学派阿瑟·拉弗的拙劣理论。把税收最大化作为目标,才有所谓的“拉弗曲线”,他们充当的是权力的知识卫队的可耻角色。

可是纳税人谁会追求税收的最大化呢?又不是受虐狂。

税收当然是越低越好。低税收,就是被征敛的更少了,产权更接近完整了;就是减少了政府的收入,削减了它的权力和干预经济的能力。 这是繁荣的基础。

税收就是将民间资本征掠,用于政府的目标。用税收进行的 所谓“国家投资”, 不是 经济学上的投资 ,而是满足 少部分人 欲望的一种消费行为 ,其实就是用大家的钱给自己放烟花。没有利润机制的约束, 其中的资源错配、低效、 浪费和腐 败,更是无需多言。

资源是有限的, 满足“ 国家投 资 ” 的 多了, 用来满足消费者需求的就少了。 因此税收 造成资本投资减少,劳动生产率下降,工资率降低,就业减少,供给减少物价上涨,所有人生活水平下降。

所以,税收的代价,最终是由全民承担的,对一个人征税,其实就是对所有人征税,每个人都因此降低生活水平。

因此他的思考前提就是错的。

其次, 用税收来衡量企业贡献大小,是荒谬的。

按照这个逻辑,中国烟草就是对社会贡献最大的企业,国企就是对社会贡献最大的企业。由此, 会得出司马南式的结论:国企是贡献最大的。 司马南曾经鼓吹,一家中石油,纳税总额超过民营企业500强。

这种说法极其不要脸。

首先是,国企资产本身就是征敛的产物,把大家的资产征走,办了一家巨无霸垄断国企,消费者由此别无选择地只能使用国企提供的质次价高的商品和服务,它又将消费者支付资金的一部分继续交入国库。所以 国企纳税,只是一种会计上的骗术,它依靠纳税人的不断输血生存。

其次,用一家巨无霸的垄断优质资产,与在市场中“零敲碎打”的民营企业作比较,本身就是耍流氓。如果石油产业打破垄断,由民间资本来经营,民营企业照样可以缴纳这些税收。你不能一边把人腿打断,一边跟他比赛跑步,然后还厚颜无耻地说:你看我就是跑得比你快。

第三,即便是所有最优质的资源被国企占据,民间资本无权参与, 民营经济照样贡献了50%以上的税收,60%以上的GDP,70%以上的技术创新成果,80%以上的城镇劳动就业,90%以上的企业数量。

第四, 把一种不可或缺的生存物资直接垄断,是收税最方便的办法。古代实行盐铁专卖,我们能说盐铁专卖对社会贡献最大吗? 清政府任命英国人 赫德管理海关事务,他把清朝的关税从 1861年的白银496万两,占总财政收入的9%,提高到了 1894年的 2290万两白银,占清廷总收入的四分之一。那么, 把国境线进行全面 封锁, 凡进出的货物都要 雁过 拔毛, 我们能说海关对经济贡献最大吗?

第五,税收对于企业来说,是一项成本。难道我们会说,哪家企业的成本越高,贡献就越大吗?荒唐!

以上,就是一个典型的经济学推理方式:先假定你是正确的,顺着你的思路,将逻辑一直贯彻到底,得出一个荒谬的结论。

那么,衡量一家民营企业对社会贡献的,应当是什么?

安排就业可以算是一个“客观”的指标。因为消费的前提是生产,吸纳就业了,就是这些劳动者在参与生产供给了,供给能力越强, 消费能力 才越强。供给能力强了,单位时间产出更多,意味着工资率上升;同时意味着 物质财货增加,物价下降。手里的钱可以买的东西更多了,实现目的的手段增加了,这就是生活水平的提高。

这是从“社会”这个宏观视角去观察的。对于一家企业来说,评价它的终极指标,是利润。利润越高,说明它的贡献越大。

利润可以证明以下事项:

1、有利润,说明这家企业正确地配置了资源, 满足了消费者需求。利润来源于消费者的自愿金钱投票,消费者能购买这家企业的产品,说明他的需求迫切,否则他就不买。这说明稀缺资源被用到了满足消费者迫切需求的领域之中,是资源的正确配置。

反之,没有利润,就证明了稀缺资源被用在了消费者需求并不迫切的用途上,这是资源的 错 误 配置和浪费,消费者对他的惩罚就是不买他的产品,令它亏损和倒闭,将稀缺资源释放出来,由更有远见卓识、能满足消费者需求的企业家接手。

从这个角度说,市场经济中的民营企业资产,才具有真正的“公共”性质。企业家只是消费者授权委托的资产“代管人”,当他满足消费者需求时,消费者就授权他掌控更多的资产,如果做不到,消费者就会剥夺他的资产,让他退出企业家行列,由富变穷。

2、有利润,说明企业 提升了分工合作的效率。市场竞争中能够获取利润的企业,说明它在将分工的广度和深度进一步拓展,说明它在推进经营方式和技术的创新,造福于所有劳动者和消费者。 分工合作 比自给自足有更大的生产力,拓展分工,增进合作,这就是对社会最大的贡献。

3、有利润,说明资本在不断积累,而不是在消耗。企业家的利润,他自己生活所需的仅仅占很小一部分,绝大部分都用于再投资。再投资扩张了规模,增加了供给,安排了更多就业,推动了技术进步,提升了劳动生产率。一家没有利润的企业,就破产了,资本就被消耗了,何谈税收、就业、技术进步?

4、 世界上利润最大的企业,并不是为高收入阶层提供服务的企业,而是面向大众进行大规模生产的企业。服务的人数越广泛,利润越大。腾讯 服务了14亿人,所以它的利润很大;阿里服务了14亿消费者和众多的小企业和商家,所以他利润很多。 大型互联网企业,服务的对象就是低收入阶层,它使分工合作的效率更高,让 小商户将生意从小县城做到了全国,让商品变得廉价,现在100块钱就可以在平台上买全身的衣服,9块9就包邮,穷人从中获益最多。这就是最好的消除贫困、走向共同富裕的手段,就是最大的贡献。

凯文律师还说,是否守法经营,是评价民营企业的重要指标。

这也是错的。

他心目中的法,就是他吃饭的本钱:成文立法,而不是真正意义上的法律。

区分“法律”和“立法”,至关重要。法律是实现定分止争的规范,它以产权为根基,是亘古不变的;立法是掌控立法权的人根据自己的偏好,以法律之名下达的命令。掌控这个立法权的一个人、一群人,还是多数人,都不能改变这个本质。

法律让人预期稳定。 立法则受到立法者偏好的影响变动不居,这是全社会时间偏好提高,资本消耗,进而导致经济贫困和道德溃败的罪魁祸首。

凡是不符合 法律的立法,都是恶法。 恶法非法,自始至终都不应当被执行。 不假思索地 服从一 切 人为立 法,是荒谬的,是对 人类理性的背叛,就是将人 降格为 被驯化的动物 和奴隶。

凯文律师在以往的所有发言中,均表现出强烈的倾向,他是一个“法律”复读机,认为现实的立法就是合理,就要适用,从来不去考虑这个立法本来是否存在问题,法律应当是什么样子。

所以他才会认为民营企业必须守“法"经 营 。

按照他的逻辑, 联产承包责任制,其实就是违法的。因为当时的立法不允许这样做。当一个个体户,或者 搞一个小工厂,更是违法的,因为当时的立法认为这是资本主义尾巴,要割掉的。年广久的傻子瓜子,当然也是违法的。

但改革开放的伟大历史进程,就是人们不断突破立法的禁令,夺回自己的产权,不断回归真正的法律的过程。 民营企业的发展壮大,往往就是“违法”的结果, 如果按照凯文律师那样“守法”,那就根本不会有突破,我们会至今停留在计划的泥潭之中。

再按照他的逻辑往下推理,国企改革就也是违法的。

因为按照当时的立法,就要实行公有制,那么任何对国企的产权明晰化改革,引入市场竞争的私有化因素,都是违法。

这是所谓民营企业家“原罪”说的来源,司马南整天说联想侵吞国有资产,就是这么来的。

按照这种说法,从计划体制下走出来的民营企业家,几乎没有不违法的。宗庆后、曹德旺、任正非,都“违法”了。

只要我们理解了法律和立法的区别,就会知道,当初的严苛立法,本身就违背了法律。它就是限制了人们的自由和产权,从根本上就是错的。而从功利主义衡量, 任何一家垄断性的国企被私人所接管,或者引入私人资本和市场化的机制, 都是对全民有利的。把一个 吞噬纳税人财富的 无底洞 ,变成了造福消费者的民营企业,是对社会最大的贡献。

在这个过程中,民营企业家赚取了利润,恰恰说明他在造福社会。在开放初期赚取了巨额利润,正说明从计划的桎梏中刚刚解放出来的民众,有多么强烈的需求。 他们是冒着被关进监狱的风险,在突破管理条令,那些利润就是对他巨大风险的补偿。如果没有高额的利润,就没有人愿意冒风险。也 正是利润机制,才迫使 他 服从消费者的指令而生产 ,而不是高高在上地对消费者说你爱买不买 。

大家都能感受到,过去做生意很容易,现在做生意更难了。 原因是什么? 就是因为现在的管制立法太多了,稍有不慎就“违法”。 面对这样的局势,更需要更多的民营企业家去冒险,突破那些管制法令,不管是通过技术的方式还是迂回的手段,让那些管制立法失去效力,回归自由市场,而不是像凯文律师说的那样,“守法经营”,循规蹈矩,死气沉沉。

总之,如果一项立法本身就违反了法律,那么 不遵守它, 就是最大的贡献。

最后说说律师这个职业。

律师的兴盛,与权力的扩张紧密相关。

立法者违背永恒不变的自然法则,推动人为立法进程,不断扩张自身权力,使立法条文深入到生活的细枝末叶。法律不再是人们普遍认可的产权规则,而是 一个计划机构用立法规划人们生活的命令。

法律本来像空气一样稀松平常,人 们并不需要刻意地去耗费精力和金钱去学习,凭父母教给我们的常识就可以正常生活。然而在一个立法之网越织越密的社会, 人们无法凭借 常识生活,而是必须盯着立法条文生活,稍有不 慎动辄得咎。这样的社会, 人就没有 自由可言,其实就是早请示晚汇报,未经允许无法行动。

正是在这种立法扩张之下,一个职业群体产生了。他们专门研究成文立法,成为“法律”专家,人们必须求助于他们,以免因无意间触犯了禁令而付出沉重代价。这就是律师群体。

他们是各种管制立法的受益者,是管制催生出的行业。就像搞环保,会催生出环评师这个行业一样。 研究立法条文, 就是他们的饭碗 , 立法越是 繁琐 和 细致, 越是繁文缛节,他们越是有用武之地。 美国之所以 律师是高收入行业,就是因为 美国的立法是 最多的。 汉斯- 赫 尔曼· 霍普教授写道:

美国 联 邦 法规法典,直到1 937 年还不存在, 到1960年,法典已经达到22,877页,到2012年,它已经膨胀到总共174,545页, 分为50个标题,光索引就达到近千页, 对从农业、航空到运输、野生动物和渔业,所有能够想象得到的生产,进行了最详细的规范。 包括了与生产和再分 配有关的人们几乎能想象到的一切事情: 从芹菜、蘑菇、西瓜、手表、白炽灯泡的标签、丝袜、跳伞、钢 铁制造、大学校园性侵犯到用洋葱丁烹调洋葱圈的方法,揭示了民主政府几近极权主义的权力。