去年,有个话题特别特别火:

世界是个巨大的草台班子。

为啥这么有名的创业公司,内部一团乱麻,想一出是一出,没个方向?

为啥这么大的巨头公司,一个个互相推诿,没一个人愿意承担责任?

为啥这么风光的企业家,到了发钱的时候就任人唯亲,完全不讲公平,也讲不通道理?

很多创业者,自己本身是个天才产品经理、天才作家、天才程序员。他们在自己的专业领域里,有令人无比羡慕的天赋,这也让他们在短时间里快速脱颖而出。

但是,很多人都会缺少一种意识:提升自己的战略能力。

如果让我用一句话总结这一行是做什么的,那我觉得这句话很简洁:

平时,我们这个公众号分享很多商业热点事件。很多读者都说,很想听听这个“战略咨询”究竟是做什么的?草台班子和正规军,究竟有什么区别?

太好了,今天是新年开工的第一个周一,我们一起花点时间,聊聊这个话题。

我想和你分享,我这些年里,总结出的草台班子5大特点:

当然,说这些,不是为了批判草台班子,而是为了让自己进步。

02

战略靠点子,而不是靠模型

什么叫点子?就是东一榔头、西一棒槌,思考没有体系,全靠灵光乍现,想到哪是哪。

这样的团队,有一个典型句式:哎!对了,试试这样行不行?

比如,公司上上下下,特别怕老板出去听课。老板一听课,全公司都紧张。

哎呀,老板今天又去听那个叫刘润的讲什么战略课了,估计又把鸡汤喝高了,不知道回来要作什么幺蛾子。

为什么会这样?因为一出去听课,就会有新点子。一有新点子,就要瞎折腾。

太过天马行空,战略完全靠“点子”,今天和这个老板聊了,这个赚钱,兄弟们上啊。明天又和那个教授约了,不对不对,赶紧拉回来。

好的战略,从来不是灵光乍现出来的,而是靠逻辑,从模型中推理出来的。

你一定听说过很多商业模型,比如,波特五力模型,比如,波士顿矩阵。我知道,很多人对这些模型非常不屑,认为模型会固化思考,产生不出有创意的点子。

这真是个天大的误解。其实模型永远不会固化你的思考,只会启发你的思考。

因为,模型有一个最重要的作用:避免你在思考关键问题时“漏项”。

举个例子,你开了一家烧烤店,但一直业绩不佳,不赚钱,怎么办?靠天马行空的点子,画一个品牌吉祥物,或者买烤串送奥特曼玩具吗?

不,不,你要先找到它对应的经典模型:被提到过无数次的“销售漏斗公式”。

把这个模型摊在眼前,你就有了思考的顺序,一项一项地归因。

1、是流量不行吗?比如门店选址有误,选到了荒郊野地?

2、是转化率不行吗?比如门头设计的不够显眼,客人路过都没注意到这儿有家店?

3、是客单价不行吗?比如定价有问题,导致毛利率过低?

4、是复购率不行吗?比如口味不好,导致只有一锤子买卖?

你看,只有这样,你的思考才会全面。你才能从千头万绪中,找到问题的解决思路。

同样的道理,正规军的打法,是思考任何问题时,都先找到相对应的经典模型。

再看一遍那句话:

模型的作用,是帮你避免思考关键问题时“漏项”。没有模型,思考注定是踩着香蕉皮,滑到哪里是哪里,捡了芝麻丢了西瓜。

模型从哪里来?高手可以从复杂的商业世界提炼模型。但是对大多数人来说,学习高手提炼的、被充分验证过的模型,非常重要。

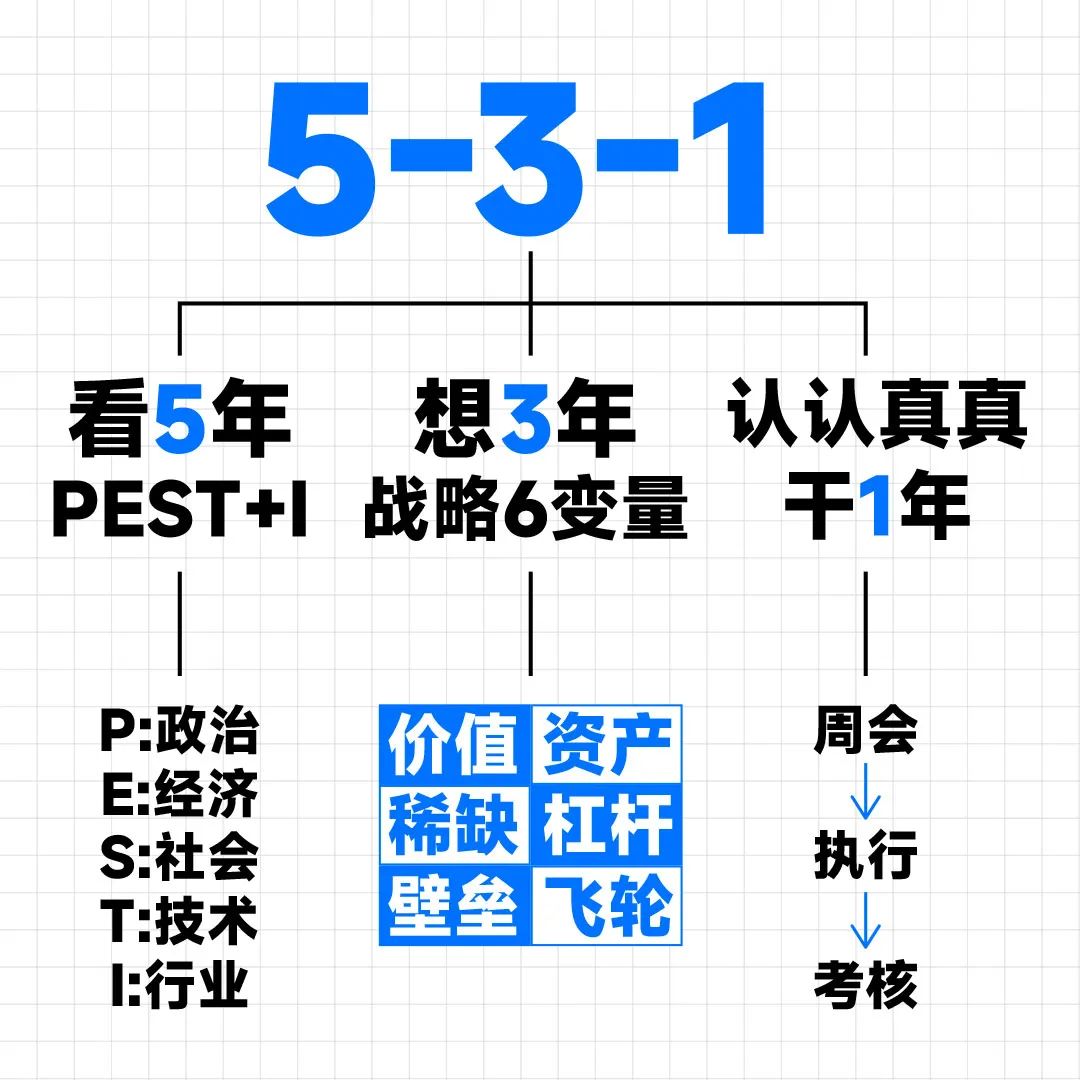

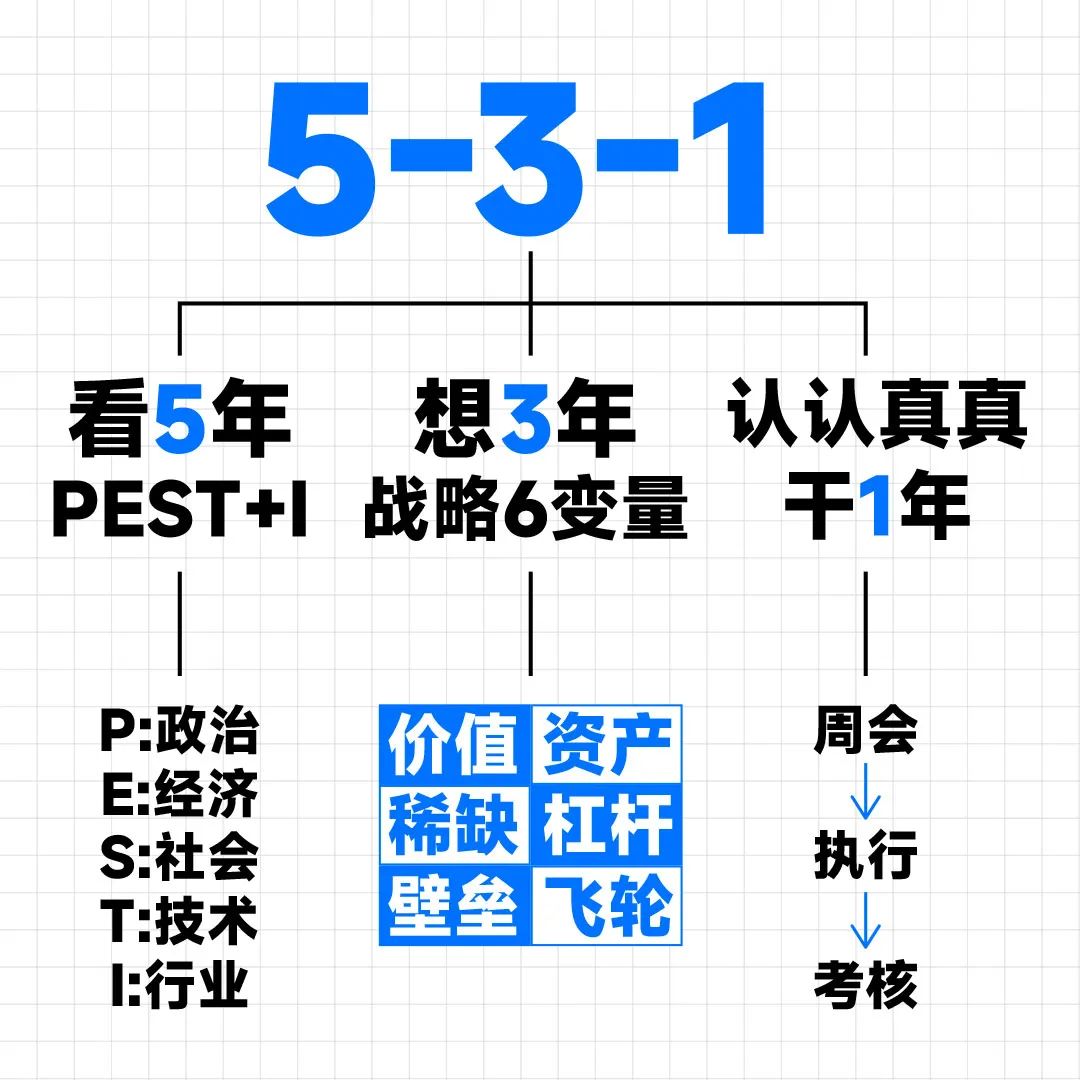

润米咨询做战略思考时,有三大模型:5-3-1、PEST+I、战略六变量。

来,咱们一起花点时间仔细学学,可能有点烧脑,但一旦你听懂了,就会打开一扇新世界的大门。

什么叫5-3-1?就是把战略分成3个部分,用从远到近的时间顺序,挨个思考:

先说看5年,其实也就是琢磨琢磨,你现在做的这摊生意,5年以后,会变成什么样?

我们常说,战略是打赢一场“未来之战”,如果你没有看5年的意识和眼光,往往会在时代真的发生变化时手足无措。

假如你是一家奶粉品牌,你是不是应该琢磨一件事:5年以后的中国奶粉市场,究竟是婴儿买奶粉多,还是老年人买奶粉多?

假如你是一个装修品牌,你是不是应该琢磨一件事:5年后的中国装修行业,究竟是新房装修更多,还是二手房翻新更多?

每次说到这儿,很多企业老板都会一身冷汗:坏了,我从没思考过这些问题啊。

还有人会说:我现在的事儿就够忙的了,哪有空去想什么5年以后的事?

甚至有人会说:我要是判断错了可怎么办呢?公司不就被我带歪了吗?

再忙,你都得抽空琢磨这些真正的大问题。不琢磨怎么行?难道,你能让5年以后的世界不要来吗?

如果5年后的奶粉世界,是老年人奶粉占比更多,而你的产品结构全是婴儿奶粉。等那时你再醒悟、着急,就已经没你什么事儿了。

另外,这种判断是无法逃避的。因为把头埋进沙子里,逃避这个问题,也是在下判断。只不过这个判断叫“维持现状”,你判断5年后的世界和现在比,没有任何变化。

错了,那就错了呗,承担后果,愿赌服输。但如果你判断对了,那成功的理所应当就是你。

没有人能确保正确,但我们通过持续的学习、思考,可以大大提高判断的准确性。

我们常说,CEO的职责只有三件事:找人、找钱、定战略方向。

没错,思考这些看起来虚无缥缈的“大问题”,就是老板最重要、最不可推卸的责任,甚至超过任何具体的业务。

PEST,是经典的宏观分析模型,它帮你从以下4个维度,不重不漏地思考5年后世界的趋势。

你做的这个行业,国家究竟是支持还是不支持?是不是小的时候没人管,但做大了一定会灭掉你?

假如你是做服装制造的,把工厂搬到越南去,国家究竟是会支持,还是会反对?

未来几年,经济形势究竟是上行还是下行?人们究竟是更愿意花钱,还是更倾向于捂紧钱袋子?

假如你是做高端酒店的,人们旅游究竟是更愿意花钱住更好的地方,还是节约预算有张床就行了?

人口结构在发生怎样的变化?社会心理在发生怎样的变化?

假如你是卖珠宝饰品的,如果年轻人越来越不愿意结婚了,会不会影响你的生意?

有没有什么新科技,现在还看不见,但可能会在5年以后产生重大影响的?

假如你是做海报设计的,AI技术的发展,有没有可能彻底灭掉你这个行业?

以上,就是经典的PEST模型,但润米咨询在实操中,一般还会做一些小小的修订,再增加一个维度:

你所在的行业,未来5年会发生什么变化?会处于上升周期还是下降周期?市场集中度是会更高还是更低?

你是做新能源汽车行业的,现在看起来百花齐放,但5年以后呢?会不会只剩下3-5家头部企业可以生存,就如同今天的手机市场?

PEST+I,把这5个方面思考完,你对未来的判断,才算全面、透彻。

还拿奶粉行业举例,如果你判断5年后的世界,老年人才是奶粉消费的主力,那你是不是就该提前做点行动,设计你的战略路线?

这就是“想3年”的阶段,在这个阶段,你要规划具体的行动,为迎接5年后的世界做好准备。

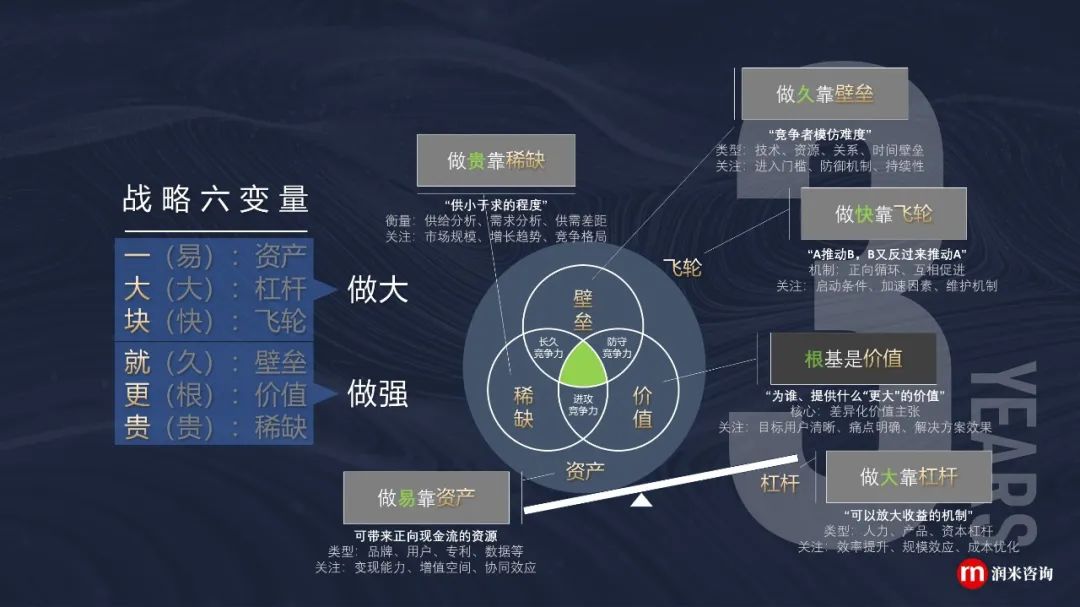

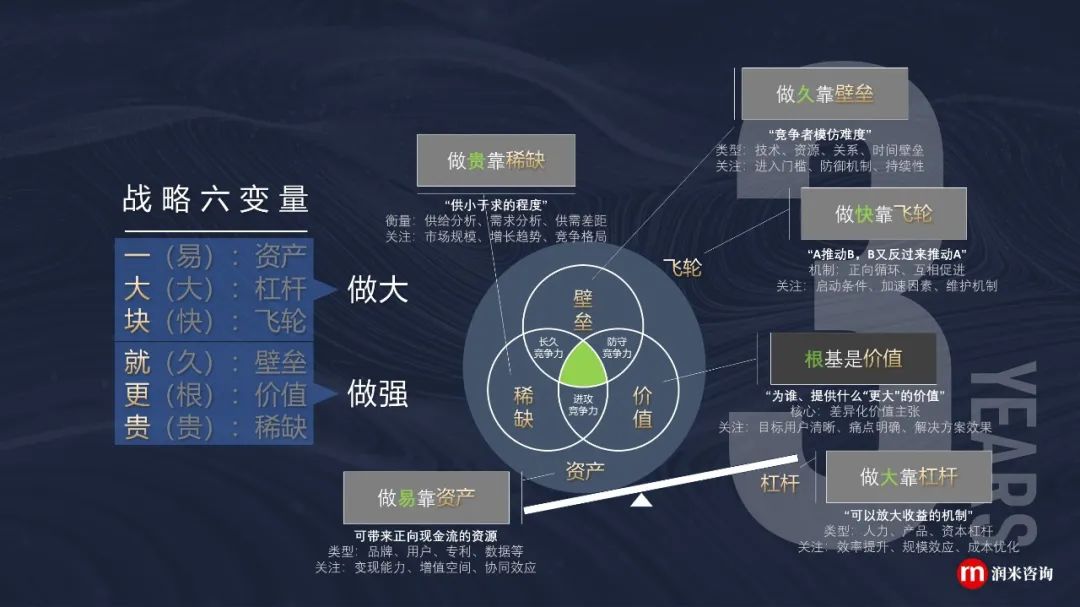

“想3年”阶段,我最常用的模型是“战略六变量”,这是润米咨询原创的一套思考模型。

用户非得买你,而不买你竞争对手的理由,究竟是什么?如果你自己都说不清楚,那不要指望顾客能想明白。

你的价值,究竟是帮骨质疏松的老人更好补充营养?还是性价比更高,让收入不高的老年人也能喝得起?

你提供的这项价值,在市场上稀缺吗?有没有别的竞争对手也能实现?

看上老年人奶粉市场的品牌,是不是变多了?我的独家供应商,会给别人供货吗?

你的这项稀缺,竞争对手能不能学得走?怎么让他们学不走?

是给你的配方申请专利?还是用供应链优势,让对手无法做到你的低价?

你有没有沉淀什么资产,让你能够摆脱无尽的竞争,让生意越做越容易?

比如,消费者认可你的品牌吗?你的私域用户数量,在快速增长吗?

你有没有什么地方需要加上杠杆,让规模在竞争对手之前急速扩张?

要不要引入投资,用资本杠杆扩大基本盘?要不要开放加盟,用加盟杠杆扩大规模?

你有建立属于你自己的飞轮,创造一条越做越快的“增强回路”吗?

比如,价格的飞轮。更低的成本导致更大的销量、更大的销量带来更低的成本、更低的成本进一步带来更大的销量?

价值、稀缺、壁垒、资产、杠杆、飞轮。这就是润米咨询的“战略六变量”。

在想3年阶段,你要不断问自己,我想在5年后的那个世界站稳脚跟,那未来3年,我需要在战略六变量的哪几个维度深挖?是建立壁垒、还是沉淀资产?

就这样,用“5-3-1”模型思考战略。用“PEST+I”模型思考“看5年”,用“战略六变量”思考“想3年”。

首先,你有了一个对5年后世界的判断:老年奶粉,会占奶粉市场的60%以上。

然后,你又有了一个3年期的战略目标:开发出5个年销售额1亿以上的老年奶粉爆品。

集中精力,开发出1个年销1亿以上的老年奶粉爆品,跑通爆品模式。

你看,你就拥有了一个量化、可执行、可考核的年度战略目标。

而你今年的目标,就是拼尽全力,把这件事干成。认认真真干1年。这样,你就能在即将来临的3年、5年中,占得先机。

其实,这里的每个模型,甚至每个要素,单拿出来都是一整篇文章,今天篇幅所限,咱就不拆开说了。以后有机会和大家专门介绍。

很多人要问,用模型思考,能怎么样呢?是不会犯错吗?

当然不是,没有任何方法可以保证你不犯错,凡是这么说的,一定是骗子。

只要你用PEST+I思考战略,你就不会惊呼完了,光顾着做生意,忘了这生意国家不支持了。

只要你常用战略六变量审视自己,就不会感慨:坏了,光顾着扩张,忘了给客户提供价值了。

没关系,这才是开胃菜,咱们喝口水休息,后面继续。

03

管理靠任务,而不是靠目标

战略目标有了,可这个目标会自动变成现实吗?当然不会,要靠管理,要靠执行。

战略的制定,是一件非常“爽”的事情,因为大家都喜欢指点江山、激扬文字的感觉。

但战略的执行,是一件非常“苦”的事情,因为它涉及到大量苦活、累活。

很多人说,管理要分西式管理、东方管理、日式管理。但在我看来,管理只分两种:现代的管理,和非现代的管理。

什么叫现代管理?它有一个最核心的特征:一定是用“目标”来管理。

什么叫靠任务管理?一个领导带5个下属,所谓的管理,就是不断下发任务。

这样的组织,有一个典型句式:领导,我今天该干点什么?

比如,老板一出差,就是公司的节日。因为老板不在了,没人派活了,这下自由了。

这非常好理解。老板不在了,没人派活了,这可不就自由了,过节了吗。

还有,老板一进会议室,所有人都挺直了腰板,甚至会原地起立。

会议主持人麻溜地从座位上起身,满面笑容地迎上去:老板,您来说两句?

在正规军里,老板进了会议室,大家该干嘛干嘛。因为没有任何员工应该听老板的指令干活。大家要听的,只有目标。

老板给出去的,永远不是抽象的任务,而是一个具体的“目标”。

并且这个目标(Objective),一定会对应配套的、可量化的“关键指标”(Key Results)。

这些年,我听到过无数的员工,甚至老板,向我抱怨:为什么一定要可量化?有些工作它就是不可量化的啊,我不量化行不行?

绝对不行,如果不量化,那你的组织里就会大量出现这样的情况:

你感觉公司产品力还可以,但客服质量很差,于是你把我招来当客服负责人,和我定下一个“提升客服质量”的目标:刘润同学呀,你好好干,一定要把客服质量做上去,奖金一切好说。

半年以后,你来问我,之前我们提的那个目标,提高客服质量,你完成了吗?

你大吃一惊,这,这,这不对吧?小红书上铺天盖地的吐槽、投诉电话半小时都没人接,这,这咋就完成了?

我骄傲地拿出一份报告:我找第三方机构做了用户调研,满意度高达99.99%,如果这都不叫完成,什么叫完成?

你瞳孔地震,这第三方机构就是你付钱找的,怎么可能做出来对你不利的结果?

我说,那我不管,反正我觉得就是完成了,来,奖金给我吧。

所以,为了防止事后出现认知错位,我们必须在当下就达成一个共识:究竟怎么样叫“提高客服质量”了?

换句话说,假如你认为“客服质量提高了”,那究竟会发生什么事?

比如,复购率是不是会提高?例如从30%提高到60%?

比如,客服响应时间是不是要缩短?例如从10分钟提升到1分钟。

比如,投诉率是不是应该大幅降低?例如从10%降低到1%?

一旦确定,那我这个客服负责人要做的,就是把复购率、响应时间、投诉率,优化到某个具体的数字。这样等到考核的时候,完没完成,一目了然,不会有任何讨价还价的空间。

客服质量提高,是你的目标(Objective)。而复购率提高、响应时间缩短、投诉率降低,是你的关键指标(Key Results)。

没人在意老板说什么、干什么。因为目标一确定,我就不是为老板工作,而是为目标而工作。老板,只是我完成目标的资源和助力。

假如老板告诉我,他在成都认识了一个客服系统供应商,你去拜访一下。

我只需要判断一件事:去参加这个会,对我完成目标有没有帮助?如果没有,那我就可以不去。

这里我要特别强调一点,很多人认为OKR有问题,其实大多数是选取的KR出了问题。这中间有很多门道和学问。

比如,你考核销售额,那销售就可能疯狂降价销售,你就需要加上一个对冲指标叫“利润”。

你希望“文章质量提高”,考核阅读量,编辑就疯狂地上标题党、震惊体,那或许就说明阅读量不是一个好的“关键指标”。

每年年底,我都会花半个月,甚至更长的时间,和各个业务负责人反复地讨论。

讨论什么?其实大部份时候,目标都是提前确定的,我们就是在反复的打磨,究竟哪个关键指标,最能代表这个目标完成了?

经常有人问我:你年度演讲闭关一个月,公司怎么办?他们不会在公司里翻了天吗?

其实,哪用等到我闭关?我每年出差150天以上,要翻天,早就翻天了。

只不过我们虽然是一家小破公司,但一直坚持用目标管理。全公司就没有任何一个人是在为我工作,而是在为他们的目标工作。

用目标管理,才算是把老板从报时人,解放成造钟人。定目标,就是一年一度的造钟。

04

目标靠许愿,而不是靠组织

相信你找到一些感觉了,来,趁热打铁,咱们接着往下走。

定好目标后,那又怎么样呢?这个目标会自动变成现实吗?

很多公司都有这种现象:几位老板找一个山清水秀的地方,讨论出来了公司未来10年的发展战略,定出了销售目标。

这种战略大会一般是这样,包一个大型会议室,拉一条横幅:XXX公司年度战略誓师大会。老板一顿宣讲、喊口号、激情澎湃、热血沸腾。

然后呢?区域经理A上台,你今年业绩目标2000万,能不能完成?好!爽快!发一条锦旗,立军令状。

然后,区域经理BCDE依次上台,宣誓、领锦旗。让人恍惚间会疑惑,这到底是公司,还是水泊梁山?

啊?不知道怎么完成,那你为什么答应2000万目标?

完不成怎么办?诉苦呗,我真的很努力了,没有功劳我还有苦劳吧,没有苦劳我还有疲劳吧。

老板许一个大愿,今年营收2000万。能不能完成?不知道,反正愿望是许出去了,跟对流星许愿没什么大区别。

我们常说,战略是关于“如何”的艺术,所谓的组织能力,就是如何将目标落地成现实的能力。

你说目标业绩2000万,那你计划以什么进度完成?全年按50周算,是每周40万平均分配,还是有季节周期性?

合格的负责人,应当能画出一张进度规划表,以周为单位,把年目标拆解为周目标。

你说目标业绩2000万,但你去年只有1500万,那你准备怎么做到2000万?新增的500万从哪来?你得列一个计划给我。

你是准备通过开拓新客群做到,还是通过提高客单价做到?

好,现在你说要去开拓新客群,那怎么开拓?去哪里开拓?用什么方式去开拓?

你可能要问,可是我事都没做,怎么能知道那么具体的方案?如果计划无效怎么办?

计划就像写在沙滩上,可以随时改。但必须得有,因为,计划体现着你的思考力,体现着你有没有为完成目标,去真的动脑筋、想办法。

多少好战略,都栽在了执行上。没有执行,一切战略构想都是空谈。

执行怎么办?我们公司的做法是:每周一中午,雷打不动地开周会。

这是一件非常累人的事情,很多时候我即便出差,也会线上参加周会。

三个月一次,你的管理颗粒度,将让你几乎无法执行任何目标。

比如,今年目标是2000万销售额,也定了实现目标的方法。结果呢?

4月1号你和销售总监复盘,天啊,怎么才卖了20万?我的爷,你不是在和我开愚人节玩笑吧?

销售总监也是一肚子苦水,哎呀,环境不好、团队变动大、竞争对手使坏...总之各种各样的理由。

你把脸一沉,没有借口,现在回去就整改,三个月以后没有起色我就换了你。

结果,7月1号你再来看,有进步,但不多,第二季度卖了40万出去,总计销售额60万,完成度3%。

你气急败坏,炒了这个销售总监。可是你炒了他有什么用?还剩半年的时间,却有95%的任务。今年的战略目标,无论如何也完不成了。

你不是已经把2000万的目标,拆解到每一周了吗?比如说第一周目标40万。

这时,你不应该生气,而应该庆幸:幸好有周会,第一周就发现了问题。

拆解:差了30万,你计划用多长时间补回来?是本周补回来,还是用3周时间补回来?

计划:好,用3周补回来,听你的,那你的计划是什么?你准备怎么补上?

执行:下周周会上,我们再来对表,看看你所说的计划,究竟有没有效果。

关键的是,我必须看到一个新的计划:你准备如何补上这个差额?

我不需要你认怂、不需要你负荆请罪,更不需要你拍胸脯,保证一定补上。我只需要看到你的计划。

只要这个计划,从逻辑上能够说服我,让我相信能够达到“补上差额”的目标,那就没问题,先去执行。

计划不管用怎么办?没关系,我们再想想办法,计划可以每周都改。

然后,下一周周会,我们再来复盘,计划怎么样?有没有达到预期的目标?

就这样,每周周会、每周复盘、每周执行。日行三十里,发大愿、磕长头、迈小步、不停止。向着目标一周一周地靠近。

所有的战略落地,必有与之相配套的组织系统,战略才能像水银泻地一般落地。

05

决策靠直觉,而不是靠数据

前面说到,计划,一定没有一帆风顺的。

什么叫靠直觉?就是所有的判断,全靠负责人的“感觉”。

销售不佳,你问他准备怎么办,他说,我准备改进营销文案。

为什么是改进文案,而不是改进包装?改进配方?改进定价?

做张海报发给领导审核,领导很生气,这么low的海报,你也要发给我看?不怕脏了我的眼?

你问他具体觉得哪里low?你审美里的“高级感”一般有什么要素?

一问一个说不出,不知道,全靠感觉,因为“感觉”海报不够高级。

这样的组织,有一个典型句式:这就是我的感觉,你们慢慢就能体会了。

在正规军里,所有的决策,一定要看数据。你可以保有所谓的“感觉”,但这个感觉,一定要建立在数据的基础上。

前面说到,每周我们公司都要开周会。很多人问我,周会上你究竟做什么?需要审核所有部门负责人的方案吗?

我会说,我从不审核任何一个方案。因为老板悬在空中,不参与具体业务,你的判断,很可能脱离业务实际。

我在周会上,一般只做一件事,反复拷问每个业务负责人:你的这个决策,究竟是怎么形成的?

销售部门指责产品部门,你产品开发成这个样子,我怎么卖?

产品部门指责服务部门,你们售后做成这个样子,我产品做的再好有什么用?

售后部门反过来指责销售部门,你们卖东西的时候过度承诺,顾客全来找客服,我能怎么办?

为什么会这样?本质就是没有靠数据说话,而全都在靠直觉。而人和人的直觉又是那么不一致,没有人会得出对自己不利的直觉。

你说产品部门有问题,能不能拿出数据来?新品的转化率,是不是相比原有产品明显更低?

你说服务部门有问题,能不能找出数据?我们品牌客服的响应时间,是不是明显低于同行?

如果你什么数据都没有,凭什么说“因为这个”?完全是在靠直觉。

这道关,必须从老板入手,在每个业务负责人那里把关住。不然就会一路滑坡,变成纯靠直觉的“草台班子”。

还有,公司里一定有些业务,涉及到由一个经验丰富的负责人来审核。

我一直在和负责人们强调:你们一定要把你们审核的标准,落实到文字上。

比如,文章想通过我的审核,要在逻辑性、易读性、信息密度等等几个方面,做到什么什么样,案例是什么。

很多人都会很委屈:这种业务根本写不出标准啊,就是靠个人经验和“感觉”。

一定要尽量,是尽量,把所谓的“感觉”落实成纸面上的规则。

比如,你觉得这张海报不够好看,那你所认为的“好看”究竟是什么?是更突出的主体,还是更清爽的排版、还是更柔和的色彩?

比如,你觉得这段视频节奏有问题,那你所谓的“节奏感”究竟是什么?是气口需要更自然、还是镜头切换需要更频繁、还是花字需要更有动感?

只有你不再依靠所谓的“感觉”,而是开始把这种感觉转化成明确的“标准”,这种感觉才可执行、可复制。

而更重要的一点是:只有写出来,你才能调整、才能迭代、才能进化。

比如,我以前以为切镜头很重要,但怎么左改右改,数据都没反应啊?

那,有没有可能,是你的感觉不准,切镜头其实并不重要呢?

如果你不写出来,那你永远都不可能和数据对照。不和数据对照,你永远不可能修正错误的感觉。

06

考核靠表演,而不是靠规则

一口气居然说了这么多,来到最后一项了,是不是有点累,但收获很大?

接下来这一项,你可能就要激动了。

因为它关系到千万员工最关心的一件事:发钱。

正好,春节刚过,估计大家都陆续拿到了年终奖。回忆一下,你们公司的年终奖是怎么分的?

大部分公司都是这样:一年结束,老板让财务算算账,呀,今年利润2个亿,不错不错。

老板大笔一挥,拿1个亿出来,给大家发年终大红包,剩下1个亿用作公司明年发展。

甚至,有的公司还会把钱都取成现金,在年会桌子上堆的高高的,让大家领走,极具视觉震撼力。

老板一般还会自我感动,我实在是太慷慨了、太对员工负责了。

这样的组织,有一个典型句式:大家好好干,公司不会亏待你。

对员工来说,所有的钱,都是“事后追溯”的。在做事的时候,能拿多少、干到怎么样能拿,完全不知道。

请大家相信,职场上没有人是笨人。一旦这种情况出现,所有人都会排着队去做一件事:管理老板的印象。

算准老板的上班时间,在电梯里多创造几次偶遇,多打打招呼。

下班时间到了,可以回家吗?大家伸头一看,老板还没走。这怎么能走呢?老板几点走,我几点走。大家相视一笑,接着办公,接着演。人人都是加班表演艺术家。

到了考核时,那更是表演大赛了。业绩不够,演技来凑。老板,我今年真的很难啊,家里出了什么什么事。或者说,我工作没完成,其实是因为我对工作的标准真的太高了,一般的活我拿不出手。

一番糖衣炮弹,老板没准还真就被忽悠了,原来工作没完成,不是能力不行,而是自尊太高了,只要善加引导,来年可堪大用啊。

一个正规军公司,必须要有三套系统:目标系统、薪酬系统、考核系统。

目标系统,就是前面说的一整套目标拆解系统。从制定目标,到翻译成OKR,再到拆解到每一周。

薪酬系统,是完成了目标,员工能获得什么好处?是能拿到多少钱,还是能获得怎样的奖励?

很多公司,只知道打磨目标系统,却不知道打磨薪酬系统。

当然,同样重要的,也是很多人容易忽略的,就是考核系统。

目标系统是“公司所欲”,薪酬系统是“员工所欲”。考核系统就是一只钩子,把两套系统钩连在一起,实现“上下同欲”。

请注意,这里有一个基数,也就是100%的年终奖,是会在年初时就和所有员工一起敲定下来的。

而到了年底,我们会根据一套明确的客观绩效+主观评定的规则,确定每位员工最终的得分。

这个过程同样很漫长、很耗时间。但必不可少,而且马虎不得,因为我们一点点的调整,发到伙伴们手上,都是真金白银的钱。

这个地方非常有争议,我知道,很多人吐槽强制分布。但至少在我的观点里,强制分布非常有必要。

在润米咨询,无论伙伴们今年整体绩效完成的如何,最终所有人的评分,都会按照“2-7-1”的比例强制分布。

也就是说,必须有20%的4.0,70%的3.0+3.5,10%的2.5。

没错,即便公司所有人都没完成目标,那也会有20%的4.0。同样,即便所有人都完成了目标,也会有10%的2.5。

如果全公司所有人都没完成目标,那只能说明一件事:目标定高了。

同理,如果全公司所有人都完美完成了目标,那只能说明一件事:目标定低了。

在好的年份,也有人相对不好。在困难的年份,也有人相对优秀。

只要组织规模大到一定程度,就一定会有一个倾向:部门经理会倾向于给所有下属都打高分。

理由很简单:部门经理的考核结果,和直系下属的考核结果高度相关。从自身利益的角度出发,部门经理会有强烈的动力提升下属的考核结果。

此外,即便部门领导大公无私,完全不图私利,但他很难抵抗下属的质疑。

下属会问,凭什么?这里不公平,那里不公平,又不拿你的钱给我发奖金,为什么不给我打高绩效?

所以,这个权力,绝不能下放给领导。这个锅,必须扛在老板的肩上。

于公,这是在维护公平。于私,这是在保护部门管理者们。

每到发年终奖时,伙伴们都一定会琢磨:如果大部分人都没完成,是不是这笔年终奖,老板就省下来了呢?

所以,必须传达这样一种明确的信号:公司不会克扣年终奖。这笔钱,必须全部发光,一分不留。

只不过,在分配上会有波动。2.5分员工没有拿到年终奖,不是被老板截流了,而是发给了4.0的员工。

你可能发现,这做的所有事情,都是在确保一件事:砸破黑箱,给伙伴以确定性,给考核以公平性。

我此前说过一句话:公司最大的不公平,就是让弱者占强者的便宜。

因为,如果员工不知道做什么可以多拿钱,那他就只能在你面前多晃晃。

07

结语

这两年,大家都在嘲笑草台班子。但有一个很神奇的现象是,大家网上嘲笑草台班子,到了现实里,却都喜欢嘲笑“正规军”。

有一个经典的故事:生产流水线上总是出现“空盒子”的问题。大家头脑风暴,有人说安一个X光透视机,有人说加一个称重环节。结果一个伙伴灵机一动,放一台电风扇不就解决了吗?

大家非常喜欢这类故事,这种故事听起来特别的爽,一群经验丰富的高材生,陷入了知识的诅咒,抵不过初学者的灵光乍现。

学那些个模型、公式、方法论,有什么用?最后还不是要靠脑子好使,靠老天给灵感?

开什么周会?跟进什么进度?做什么考核系统?那么冷淡,都是一起战斗的兄弟,有什么是一顿火锅不能解决的?用激情感染大家加油干就是了。

为什么要用办公软件?有什么是办公室吼一嗓子解决不了的?

我觉得,本质上是大家没有理解一件事:战略能力、组织能力,是规模做大的成本。

小时候,我们在村里听戏,那个唱戏的戏台子,如果用草扎,上去一两个人、蹦一蹦,没什么问题,乡亲们听的也很开心。

但这种戏台子,站一两个人可以,上去三五个人呢?马上就塌。

想站更多人怎么办?你得用石头垒、用木头做框架、甚至用钢筋混凝土去搭。这样造出来的戏台子,上去千军万马也撑得住。

但为什么很多人喜欢用草台班子?因为它简单啊、便宜啊、省事啊,随便找几个人,不用设计什么流程,马上就能开始干活。

但这样的团队,早晚会遇到业务扩张、团队规模扩大。紧随其后的,往往就是剧烈的内耗、组织成本急剧增加。没办法,只能裁员,再回到小团队。往往还要感慨一句:还是小而美好啊。

然后呢,往往要在吃了无数次亏后,才能反应过来,原来是自己的战略组织能力,没有随着规模配套提升。

用模型思考、用目标管理、用组织执行、用数据决策、用规则考核。

说起来很简单,但真的做起来,这是一件非常枯燥且不性感的事情。

为什么不性感?因为每个过程,都会有各种各样的限制,约束你的行为,这也不能干、那也不能干。哪有天马行空快乐?

然而,企业成长的本质,不是从简单走向简单,而是从简单走向有序的复杂。那些被人嫌弃的“条条框框”,正是企业从草台班子蜕变为正规军的成长印记。

个人视角,仅供参考。